Sono passati quarant’anni dalla mattina del 9 febbraio 1976 quando a Bologna, in Via del Pratello 41, nasceva Radio Alice. Il clima culturale e politico che la circondava era quello della rivista A/traverso uscita per la prima volta nel maggio del 1975. La redazione bolognese aveva sede in una vecchia casa del centro città. Era un periodico come non se ne erano mai visti perché formato da pezzetti di carta dattiloscritti, foto ritagliate dai giornali, titoli scritti a mano con tanto di cancellature e correzioni sotto gli occhi di tutti. Il Movimento di quelli che allora erano chiamati «i giovani proletari» si ribellava al capitalismo, alle leggi dell’economia che non potevano essere considerate come un fatto naturale. Di conseguenza – sostenevano – non v’era ragione alcuna affinché la vita dovesse «essere costretta dentro la gabbia dei sacrifici».

Radio Alice nasceva dopo mesi di prove, gestazioni, riunioni fino a notte inoltrata. Si facevano test di trasmissione e messa in onda. Grazie ad una colletta fu possibile acquistare il poco materiale necessario alla realizzazione del sogno. Il luogo operativo era l’appartamento di due studenti fuori sede: due stanze che con gli anni, le tempeste e i cambiamenti furono a loro volta abitate da altri studenti, studentesse, famiglie di varia provenienza. Oggi, l’ex Radio Alice è la camera da letto di due bambini Pakistani. Anche Bologna è cambiata, il vento della storia non si è arrestato.

All’origine della radio indipendente c’erano due anime: una «eticamente intransigente e contro-informativa», l’altra «poetico-libertaria». Il modello erano le trasmissioni americane, quelle dove era possibile chiamare in diretta, avere un rapporto franco con l’ascoltatore. Fare dell’ascoltatore l’unico padrone possibile. Era la radio di tutti. Non c’era né palinsesto né programmi predefiniti eccezione fatta per le favole della buonanotte dedicate ai bambini: un appuntamento che non mancò mai. L’avventura cominciò un lunedì mattina, il giorno prima la neve aveva ricoperto Bologna, ma il meteo prometteva luna piena: «siamo sempre a Radio Alice. Occhi un po’ stralunati e i nostri impianti sono sperimentali quanto noi».

Il mantra era sabotare. Sabotare la produttività di un mondo schizofrenico figlio di un capitalismo malato e incapace, tuttavia, di considerarsi tale. Sabotare le giornate lavorative da otto ore, le cene famigliari, il riposo obbligato. Sotto il monito del «lavorare con lentezza» nasceva la ricerca di un nuovo linguaggio, l’esperimento un po’ rivoluzionario, un po’ dadaista, dell’andare contro corrente reinventando le regole dei mezzi di comunicazione di massa. Si cercava d’opporre all’ordine del discorso di matrice foucaultiana un disordine d’idee, una libertà che incarnava antichi canti da maggio ’68: libertà dal lavoro, dallo sfruttamento, dall’abbrutimento economico. Naturalmente libertà dell’avere il letto sfatto alle dieci del mattino, dell’alzarsi tardi. Il privilegio di godere di una settimana lavorativa da venti ore e il piacere di fare l’amore. Era soprattutto la libertà – il lusso – di dare voce ha chi non aveva «mai avuto la parola». Si ascoltavano i Jefferson Airplane e Filippo all’ora di pranzo leggeva i racconti di Ambrose Bierce. La sera era la volta di Vladimir Majakovskij e dei concerti di flauto tra una chiamata e l’altra.

Il nome Alice del resto non era un caso. Tutto un linguaggio era rimesso in questione. Si coltivava l’arte dell’andare al di là dello specchio, dell’inciamparci addosso poiché cultura e comunicazione erano un modo per trasformare la realtà. Si cercava una forma e al contempo la si dis-formava: la quotidianità e dunque il mondo erano traslati, tagliuzzati, dati in pasto alla gente comune. A Radio Alice tutto era sperimentale: le voci, il palinsesto, l’uso della musica, il gergo di ciascuno impastato dai dialetti di tutta Italia. Si cercava e si modificava poiché il linguaggio restava «uno dei livelli di trasformazione della vita».

Dei giovani, dunque, che non avevano paura di guardare al di là dello specchio, caderci dentro e smarrire la bussola, incontrare Bianconiglio e la Regina di cuori travestita da poliziotto, da Stato democristiano, da asservito del potere. Non avevano paura i ragazzi di Radio Alice di denunciare, con l’aiuto degli ascoltatori, le menzogne del potere, il costo del pane troppo alto, la pretesa, da parte dei grandi capi, di mantenere calma e tranquillità quando invece il mondo è costretto al mutismo, è castrato e infelice.

Io chiedo a questa gente di telefonare, di rispondere: cosa dobbiamo fare in questi momenti quando la repressione passa su di noi, quando non sappiamo cosa fare e arriviamo all’assurdo di farci privare di tutto, anche della libertà di parola.

Denunciare l’arroganza di una borghesia che imponeva «sacrifici economici agli operai» costringendo alla disoccupazione milioni di giovani, riducendo il salario reale e al tempo stesso offrendosi il lusso di spendere l’equivalente dello stipendio di un operaio in una sola sera. I tempi, verrebbe da dire, non sono mutati. Ma sono cambiate le persone, i ragazzi, i mezzi di comunicazione. Le fabbricazioni comunicative di Radio Alice sono per alcuni gli antenati dei social network di oggi: una piazza dove chiunque può intervenire, dire la propria, smascherare la pupazzata politica quotidiana, l’infamia, la menzogna che non ha mai smesso di serpeggiare.

Eppure Alice era nata all’interno del Movimento creativo mao-dadaista bolognese – dove Mao, più che un ispiratore, era una figura pop – era affiancata da una rivista già esistente nutrita da riflessioni filosofiche e politiche rimpastate seconda la testa di ciascuno. Si trattava di una radio e di un giornale che erano al passo con i tempi e si sforzavano di fare della cultura e della scrittura un’opera viva più che una lettera morta. Gli speaker erano studenti, operai, passanti, amici di amici, eppure tutti nutriti di un certo bagaglio culturale, figli di un tempo dove era normale leggere Karl Marx e Michel Foucault per intero, dove era prassi sottolineare i libri, usarli allo scopo di tradurre e comprendere il mondo, la società, la storia. Siamo lontani dall’odierna pratica dell’estrapolare frasette per farne vaghi moniti intellettuali da pubblicare nella propria bacheca Facebook.

Quelli di Radio Alice se lo erano letti l’Anti-Edipo di Gilles Deleuze e di Félix Guattari: l’inconscio, ormai, non era più un teatro, ma una fabbrica. Stessa cosa per l’immaginario sociale dipinto come un «incasinato retrobottega della mente collettiva» dove venivano prodotti comportamenti e si elaboravano le nuove forme della «coscienza discorsiva». Le macchine desideranti di Deleuze e Guattari furono per il Movimento un espediente per riflettere sui moduli della società italiana, per trasformare il concetto di desiderio in una possibile molla contro l’avanzata schizofrenica del capitalismo contemporaneo. Una lezione nutrita con e contro Sigmund Freud, con e contro Herbert Marcuse. Amavamo Antonin Artaud ed Herny Miller ma ritenevano che Wilhelm Reich fosse superato. Eppure si impossessarono di un suo concetto trasformandolo in materiale radiofonico: non era strano che si rubasse o si facesse sciopero. Strano era piuttosto che i poveri non rubassero sempre e che i lavoratori maltrattati non facessero della grève il loro movimento perpetuo.

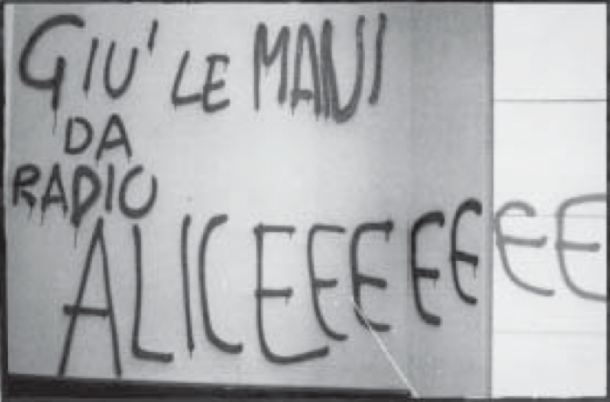

Quarant’anni son passati. A Bologna, oggi, si ricorda in festa il compleanno di Radio Alice. Perché quel che conta è celebrarne la vita, non la morte. Perché le cose dopotutto non sono andate così male se i fondatori di quell’utopico esperimento libertario se ne stanno ad oggi in giro per il mondo a fare i giornalisti, i registi, gli artisti, gli insegnanti di yoga. Insegnano la pace e la lentezza e forse, dopo lotte, delusioni e riflussi, han trovato un proprio modo di sopravvivere allegramente. Eppure l’amarezza resta. Non si può non provare un vuoto di stomaco ascoltando Valerio resistere ai microfoni la sera del 12 marzo 1977 dopo che uno studente, Francesco Lorusso, era stato ingiustamente ucciso e la polizia era arrivata fino alla porta della radio minacciando di farla cadere: «Attenzione qui è sempre Radio Alice abbiamo la polizia fuori dalla porta abbiamo la polizia fuori dalla porta. (…) Ci rifiutiamo assolutamente di far entrare la polizia fino a che i nostri avvocati non sono qua perché loro puntano le pistole cose di questo genere.»

Il cuore si strizza a sentire quel «Mi dai un disco che mettiamo un po’ di musica? (…) Ecco qui Beethoveen. Se vi va bene bene se no seghe». Facciamo festa oggi, tuttavia è difficile trovare una continuità di intenti: è come se la storia si fosse spezzata. Gli studenti impomatati, armati di cellulari ultimo grido e di scarpe firmate sono fieri della loro lezioncina imparata a memoria, sanno tutto dei libri: li sbrodoleranno al professore, prenderanno trenta e lode. Eppure di quegli stessi libri non hanno capito niente. Vivono fuori sede grazie all’assegno fisso che papà imprenditore invia ogni mese ma le lotte – se esistono ancora – resistono solo nella teoria, mai nella pratica. Gilles Deleuze lo conoscono, ma lo ripetono a pappardella solo in sede d’esame: le parole suonano vuote, presto saranno dimenticate.

Si passeggia oggi per Via del Pratello. Il mondo è cambiato, eppure rimane lo stesso. È difficile capire. Forse è solo un guizzo di malinconia addolcito dal il ricordo delle parole di Bifo: «quel che mi fa impazzire è l’estraneità». Il tempo è relativo ma, dicevano i ragazzi di Alice, c’è bisogno di «un qui e ora» per combattere l’aritmia del non detto. Perché non sia troppo tardi, per non svegliarsi un mattino guardandosi allo specchio e stupirsi, d’un tratto, d’essere invecchiati.

di Ilaria Moretti

Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!

Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!