Per chi l’ha sempre vissuta e vista con occhi superficiali, la Sardegna è solo mare blu, spiagge meravigliose e caratteristiche greggi di pecore. Ma ciò a cui molte famiglie sarde risultano più legate, che lo vogliano o meno, sono le viscere della terra. Questo è particolarmente vero nel Sulcis-Iglesiente, la regione sud-occidentale dell’isola, che il turismo sta imparando a scoprire, forse con ritmi diversi rispetto a quelli con cui ha divorato il resto dell’antica terra del popolo dei nuraghi. Qui, tra aree ancora selvagge, torri aragonesi e pisane e antiche festività, non c’è famiglia che non abbia avuto almeno un parente minatore.

I centri abitati che si susseguono tra costa ed entroterra intorno a Carbonia, Iglesias, Villacidro, sono i classici luoghi da cui le nuove generazioni scappano a caccia di qualche opportunità, oppure dove piccole storie di successo fanno notizia. Ogni tanto, in giro per le strade contorte e dissestate, ci si imbatte in relitti industriali che sembrano usciti da film di fantascienza, e che sorprendentemente non riescono a stonare con i panorami nemmeno vicino al mare (due esempi su tutti: la Laveria Lamarmora e Porto Flavia): è ciò che resta di miniere, fonderie e altri edifici accessori ormai in disuso, o addirittura interi villaggi costruiti per farci vivere minatori, ormai abitati solo dai fantasmi. Come scheletri di draghi ricordano l’epoca in cui tanti, troppi abitanti passavano metà delle loro giornate sottoterra, con pale e picconi, a servizio di padroni che avrebbero investito i guadagni altrove o se li sarebbero tenuti in tasca. Oggi tutto questo è tutelato dall’UNESCO in quanto “parco geominerario storico e ambientale”, che individua otto aree della Sardegna come patrimonio del passato e del presente.

Leggi anche:

«Nostalgie della terra»: una mappa onirica della Sardegna

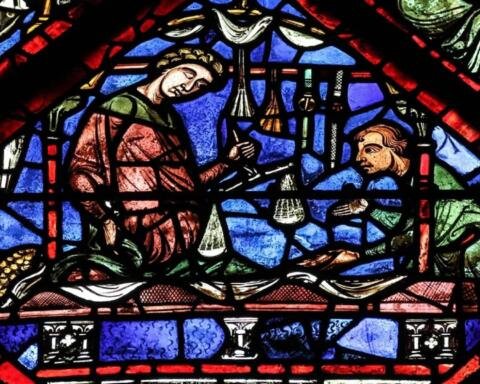

Lo sfruttamento minerario di questa terra è antico quanto la vita sull’isola, e non c’è stato popolo di occupanti che non abbia fatto scavare chilometri di gallerie all’interno delle colline ricoperte di macchia mediterranea. Chi sbarcava nel Sulcis-Iglesiente portava con sé ogni volta nuove conoscenze nelle tecniche estrattive e nella lavorazione dei metalli; e se fino alla dominazione fenicia e cartaginese i materiali più ricercati erano stati ossidiana, rame e ferro, con l’arrivo dei Romani durante il III secolo a.C. l’attività si concentrò su piombo e argento. La manodopera era fornita soprattutto da schiavi e prigionieri condannati ai lavori forzati, ma non mancavano uomini liberi che sceglievano di specializzarsi nel lavoro in miniera. Dopo il tonfo della fine dell’Impero d’Occidente, la dominazione bizantina prima e pisana poi permisero all’attività estrattiva di non cessare mai del tutto, finché l’arrivo degli Aragonesi a metà Trecento fece registrare un drastico calo, anche a causa dell’afflusso di minerali preziosi dalle Americhe: la Sardegna, giocattolo rotto, non serviva più.

Nel Settecento l’isola passò nelle mani dei Savoia, che ripresero a sfruttare le miniere: la corona metteva all’asta le concessioni per gli scavi e lo sfruttamento del terreno in cambio di percentuali sui guadagni, ed entro il secolo successivo furono numerosi gli imprenditori europei decisi a rimettere le mani su quei tesori sepolti (qui una photogallery variegata). Le strutture di contorno alle miniere e i miseri alloggi degli operai ripresero a punteggiare il territorio, i cui giacimenti venivano scoperti e sfruttati con le innovazioni tecnologiche della nascente Rivoluzione industriale.

L’Unità d’Italia non cambiò di molto la situazione, e nel corso dell’Ottocento aumentarono solo i materiali estratti (come testimoniato da un’accurata relazione scritta da Quintino Sella nel 1871) e il malcontento degli operai.

L’unica costante nel corso dei millenni era stata infatti la condizione massacrante in cui lavoravano i minatori: problemi respiratori per il pulviscolo inalato in continuazione, il rischio sempre presente di infortunarsi in modo grave, i turni disumani (otto ore al giorno senza riposo), la misera paga a cottimo, l’alienazione delle giornate lontani dalla luce del sole; a tutto questo per i sardi si aggiungeva la sottile percezione della superbia di chi arrivava dal continente a dare ordini.

Ancora alla fine dell’Ottocento gli investimenti mirati a migliorare le condizioni dei lavoratori erano pochissimi: per la manodopera specializzata e ancor più per gli incarichi di comando i professionisti erano importati da fuori e non formati sull’isola. Insomma, non c’era possibilità di liberare se stessi, i propri figli, nipoti e discendenti da quella specie di schiavitù. Alternative non c’erano, a parte tentare la fortuna sul continente.

Leggi anche:

Il mondo in fiamme, dalla Sardegna alla Siberia

Il paese di Buggerru, incastrato su un pendio tra il mare turchese e alture brulle e roventi, non faceva eccezione. Agli inizi del Novecento ospitava una delle più grandi miniere di zinco d’Europa (con più di 3.400 operai), in mano ad una società con sede a Parigi. Proprio alla vita parigina si ispiravano i dirigenti locali, che sventolavano una vita lussuosa degna della Belle Époque in faccia ai minatori costretti a vivere in casermoni o baracche. Come in tutti gli altri paesi a vocazione mineraria, a Buggerru tutto era in mano alla società che gestiva gli scavi, negozi di alimentari compresi: in pratica ogni centesimo guadagnato dai minatori tornava nelle tasche degli sfruttatori.

Erano anni in cui la lotta sindacale si faceva sempre più intensa: solo tra il 1900 e il 1903 gli operai avevano scioperato tredici volte, spontaneamente o sotto la protezione del Partito Socialista; nell’estate 1904 i minatori bugerraiusu erano già sul piede di guerra dopo che nel maggio erano morti quattro colleghi senza che la direzione muovesse un dito. Il 2 settembre, con un mese di anticipo, fu stabilito il nuovo orario di lavoro invernale, che prevedeva la riduzione di un’ora della pausa tra il turno del mattino e quello pomeridiano per gli operai che lavoravano all’aperto; ma con il clima ancora perfettamente estivo era impensabile riuscire a lavorare un’ora in più sotto il sole di mezzogiorno. Perciò quel giorno nessuno si ripresentò al lavoro nel pomeriggio, bloccando del tutto la produzione. Per due giorni gli operai scioperarono, finché il 4 settembre si piazzarono in duemila davanti all’edificio della dirigenza in attesa di risposte. E mentre i padroni prendevano tempo fingendo trattative con la commissione, da Cagliari arrivavano due compagnie di fanteria chiamate già dal mattino. Quando nel pomeriggio l’esercito arrivò a Buggerru vennero scelti tre operai per riordinare la grande falegnameria, scelta come alloggio per i militari, ma appena cominciati i lavori i colleghi cominciarono a spintonare e a prendere a sassate i soldati. Senza esitazione questi ultimi reagirono sparando ad altezza d’uomo per disperdere la folla; a terra rimasero dieci operai, di cui due morti sul momento e un terzo dopo due settimane per le ferite riportate. Passò alla storia come eccidio di Buggerru.

La reazione fu notevole: entro una settimana la Camera del Lavoro di Milano indisse uno sciopero su tutto il territorio nazionale, chiedendo più tutele per i lavoratori (compreso il disarmo dei militari in caso di confronti con gli operai). Le richieste furono disattese, e già il 14 settembre i carabinieri aprivano di nuovo il fuoco sugli scioperanti in Sicilia.

In Sardegna il malcontento continuò a montare, fino a culminare nei grandi focolai di rivolta popolare e operaia del 1906, partiti da Cagliari e presto deflagrati nel Sulcis-Iglesiente, con epicentro nei paesi di Gonnesa, Bacu Abis e Nebida. Inutile a dirsi, furono repressi nel sangue e i sardi costretti a chinare la testa ancora una volta. Tanti paesi come Buggerru hanno nelle loro vie targhe che ricordano le sollevazioni di questi anni.

Forse la prossima estate, a passeggio per vicoli o coi piedi nella sabbia, dedicheremo un pensiero a chi aveva alzato la testa, nella sua terra già così ricca di storia, di orgoglio e di sofferenza.

Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!

Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!