Gli esempi di influenza e sovrapposizione tra cinema e arte sono oramai innumerevoli. I registi più visionari da oltre un secolo si affidano ad artisti per la realizzazione di scenografie, costumi, effetti visivi e speciali. Questi lieti matrimoni danno spesso vita a soluzioni innovative ed estremamente accattivanti. Più rari sono invece gli artisti visivi che in prima persona si fanno registi, scenografi, talvolta sceneggiatori di quelli che non sono semplicemente classificabili come “film d’artista”, ma vere e proprie pellicole-opere d’arte. Tra questi ricopre un ruolo particolare e, possiamo dire, piuttosto eccentrico e controverso, Matthew Barney, di cui indaghiamo oggi quella che probabilmente è la sua opera più famosa: The Cremaster Cycle.

Chi è Matthew Barney

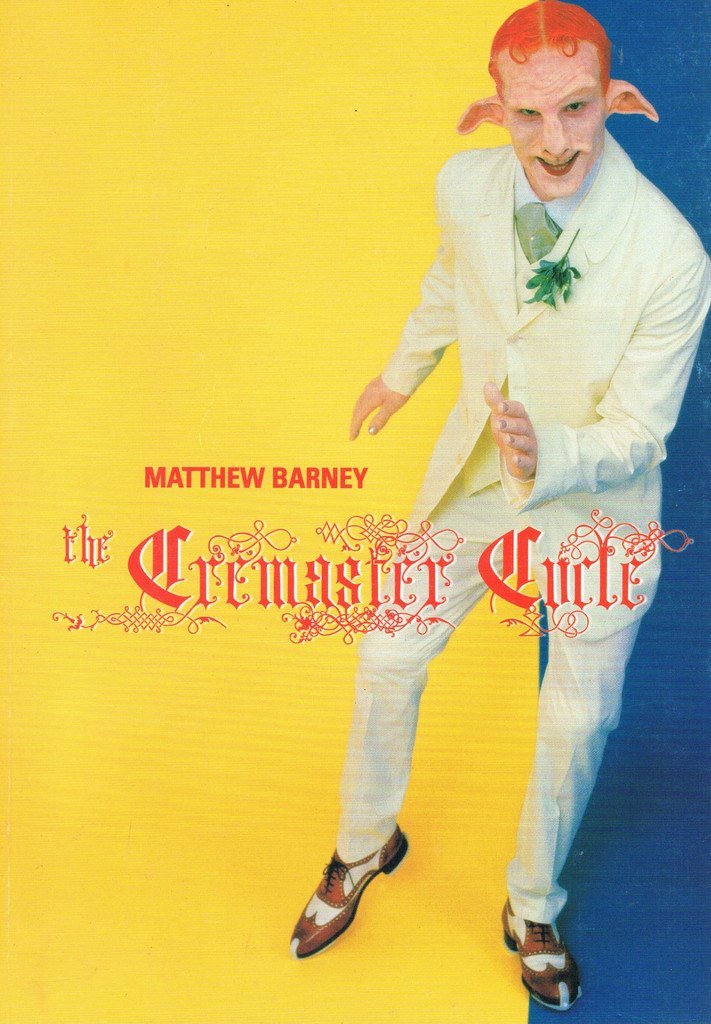

Artista californiano classe 1967, Matthew Barney è – se si vuole rinchiudere la sua arte entro classificazioni, forse, oramai superate – scultore, designer, disegnatore, performer e regista. Ma, più di tutto, Barney è uno degli astri dell’arte americana e internazionale da ormai diversi decenni, da quando nel 1991, a soli ventiquattro anni, la celebre gallerista Barbara Gladstone – di recente scomparsa – lo consacra nell’Olimpo della scena artistica mondiale. Legato fin dagli esordi alla pratica performativa, Barney sperimenta sul corpo e rende la sua arte un’estensione del sé.

In sintonia con una teoria dell’arte – principalmente promossa da Arthur Danto – che non prevedeva più distinzioni tra forme d’arte “alta” e “bassa”, sin dai suoi esordi le etichette sono risultate inutili e strette per identificare le opere di Matthew Barney, accomunate principalmente dalla visione fuori dal comune del loro autore sul mondo. Atleta di successo in gioventù e brillante studente a Yale, i temi principali che tratta sono l’indagine del corpo come elemento ibrido e conflittuale, e l’abbattimento delle barriere di genere. Articola narrazioni che rendano visibile cosa vuol dire liberarsi dai limiti del destino. L’artista lavora sull’intero aspetto figurativo delle sue opere, attingendo a immaginari anche molto lontani da lui. Realizza e sfrutta immagini dal fortissimo impatto visivo ed emozionale, creando un mondo post-umano, criptico e provocatorio, ammaliante e al contempo respingente.

Leggi anche:

Stranezze al Museo: i 5 musei più eccentrici del mondo

Matthew Barney è un artista curioso, quasi bulimico, che prende tutto ciò che lo ha preceduto e realizza un proprio, personale universo di segni e senso. I rimandi all’interno delle sue opere sono innumerevoli, a tratti riconoscibili, talvolta sofisticatissimi e reinterpretati al punto da diventare qualcosa d’altro. Probabilmente è proprio grazie a questo essere un’enciclopedia dell’arte e, a sua volta, un’opera d’arte, che The Cremaster Cycle può essere riconosciuta come un’opera eternamente contemporanea, capace di affascinare ancora oggi.

«The Cremaster Cycle»

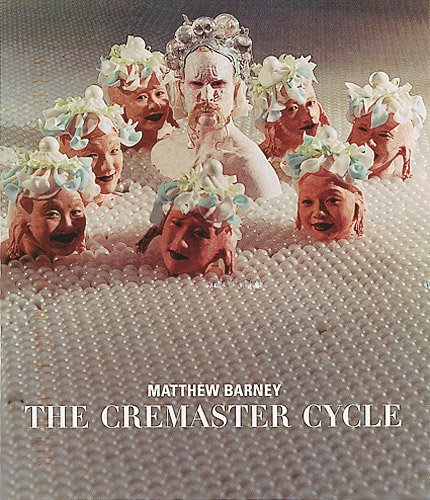

Proprio sul tema del corpo, della sua fluidità e dei suoi limiti, e sull’identità di genere complessa, che va ben oltre il binarismo tradizionale, verte la saga monumentale alla quale Matthew Barney ha lavorato per quasi un decennio: The Cremaster Cycle. Si tratta di cinque film della durata complessiva di più di sei ore, indipendenti tra loro eppure strettamente legati da un’estetica unica e personalissima. Barney realizza un sistema, un universo di senso estetico autosufficiente, nel quale nulla è preso dall’esterno, ma tutto è realizzato appositamente per esso. Il film, le sue scenografie e gli oggetti di scena sono sculture, installazioni, oggetti di design e costumi ricollegabili al polimorfismo barocco, ideati e realizzati dal regista stesso, evidente segno di una grandissima ambizione tecnico-artistica. Barney crea un universo immersivo e offre varie tipologie di fruizione dei suoi lavori. Infatti, molti oggetti di scena e costumi sono stati successivamente venduti come vere e proprie opere d’arte ambite da collezionisti di tutto il mondo.

La saga di Cremaster può essere intesa come un racconto, un mito contemporaneo sulla creazione, in cui il rapporto tra forma e forza è lotta contro delle resistenze, in quanto non può esistere forma se non stimolata dai limiti. I film intrecciano onirico, mitologico, religioso, tradizioni folkloristiche e popolari, arti differenti ed episodi di cronaca. Non hanno un inizio o una fine e soprattutto non sono stati realizzati nell’ordine canonico che ci si aspetterebbe. La saga si sviluppa in cinque film usciti tra il 1994 e il 2002: Cremaster 4 è il primo a essere realizzato, nel 1994; nel 1995 esce Cremaster 1, a cui segue due anni più tardi il 5; Cremaster 2 vede la luce nel 1999, mentre l’ultimo è Cremaster 3, del 2002. Quest’ultimo, in particolare, è stato girato nell’iconica rotonda del Guggenheim Museum di New York, quasi a voler celebrare la saga, giunta alla fine, come opera d’arte vera e propria, degna dell’esposizione museale.

Leggi anche:

“River of Fundament”: l’ultima opera totale di Matthew Barney

Critica alla mascolinità o furto alla femminilità?

Sin dal principio, il ciclo ha una scrittura precisa e presente, che parte con una presa di posizione molto ambiziosa e forte. Il muscolo cremasterico, da cui prende il nome la saga, è un muscolo dell’apparato genitale maschile che regola la contrazione, l’abbassamento e l’innalzamento dei testicoli in relazione agli stimoli esterni, per preservare il patrimonio riproduttivo maschile. The Cremaster Cycle tratta quindi la maschilità e la differenza sessuale, ed è stato in più casi visto come una critica alla figura maschile, non biologica ma simbolica, in quanto esausta e incapace di mutamento, come invece è la donna. Studiose femministe, al contrario, colgono nell’opera di Barney un furto di energie vitali femminili per inserirle in un universo maschile.

L’asse del sesso del soggetto

Al di là di ogni possibile interpretazione e polemica, però, quello di Cremaster è un universo mitico, che valorizza la possibilità di mantenere uno stato di pura potenzialità, oltre ogni specificazione identitaria. L’artista, in particolare, si appassiona alla cosiddetta “fase dell’utero”, ovvero le prime sei settimane del feto. In questo periodo si sviluppano le ghiandole riproduttive chiamate gonadi, che alla fine della sesta settimana portano alla differenziazione sessuale: o le gonadi scendono (divenendo testicoli), in una discesa semantica per cui i maschi perdono possibilità riproduttive e si avvicinano all’autodistruzione; oppure restano sospese, per cui il soggetto resta femminile. Ci deve essere quindi una forza a spingere le gonadi e a rendere il soggetto maschile che, altrimenti, sarebbe sempre, idealmente, femminile o, potenzialmente, entrambi.

Barney sviluppa dunque il ciclo su un asse verticale: salire-scendere-sospensione-non decisione. Organizza il suo universo semi-simbolicamente, con un’ossatura che può definirsi topologica. L’artista mostra un processo di differenziazione, ma non lo spiega e lascia lo spettatore in uno stato di ignoranza, in una sostanziale asimmetria del sapere. C’è uno schema comune a oggetti, corpi e spazi, con un livello figurativo profondo in cui tutto può trasformarsi in tutto. Non c’è un solo accesso al film. In questo senso è evidente come Matthew Barney si ispiri ai filosofi Gilles Deleuze e Félix Guattari e al loro saggio del 1980 Mille piani. Qui vengono messi in discussione i modelli di linearità e svolgimento narrativo tradizionali. Il nuovo tipo di narrazione è il rizoma: non inizia né finisce, ma funziona grazie a infinite connessioni, con un riferimento al centro. Il rizoma è una rete, un’alleanza orizzontale nella quale diventa secondario ciò che le cose sono, quali qualità le definiscono, mentre emerge l’importanza delle connessioni.

Leggi anche:

L’Espressionismo tra arte e cinema: «Il Gabinetto del dottor Caligari»

Per questo non c’è successione nei film, tutto coesiste, non è possibile individuare nessun orientamento o sequenzialità della narrazione. Si tratta di molteplicità, non c’è una gerarchia, ma linee: è un loop. I personaggi non sono introdotti o definiti, sono personificazioni di progetti e concetti astratti. Vi è una creazione, una definizione della forma, sia umana che artistica, e i due stadi fondamentali della definizione sono agli antipodi tra di loro: l’energia indifferenziata, cruda, e la differenziazione, l’incanalazione dell’energia. Quest’ultima è identificata da Barney principalmente nell’esercizio ginnico, con uno sfruttamento degli attrezzi e, quindi, dei limiti. Come già accennato, infatti, il limite è necessario, ma allo stesso tempo conduce verso una determinazione identitaria. Barney lavora allora su questa opposizione, mostrandola e analizzandola in diversi contesti (lo sport, l’embrione umano, la natura). In un universo ideale, l’energia indifferenziata dovrebbe affrontare i limiti senza arrivare alla differenziazione, quindi senza esaurirsi.

Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!

Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!