La luna e i falò è l’ultimo romanzo del piemontese Cesare Pavese, scritto in tre mesi nell’autunno del ’49 e considerato dai critici il libro ‘più riuscito’ – per questa sua nomina, è entrato nelle antologie scolastiche con noie annesse.

Davide Lajolo, giornalista ed intimo amico dello scrittore, lo definisce «il romanzo del ritorno»: ennesimo e definitivo ritorno alle Langhe, allo stadio infantile; una forse prima adolescenza pavesiana, nella quale sono letteralmente compattate non solo le impressioni vitali, ma in maniera innovativa i ricordi di un’esistenza frenetica che lo stesso Pavese sottolineerà nella sua ultima lettera amorosa alla ‘Pierina’ Romilda Bollati.

Ne Il vizio assurdo ci viene descritto un Cesare pre – luna e falò che affannosamente si divide tra Torino, Santo Stefano Belbo e le lettere a Pinolo Scaglione, il ‘Nuto’ a cui lui chiede il “perché” delle tradizioni della sua terra e da cui si reca, non pago delle spiegazioni.

Poi, dopo cinque o sei giorni, Pavese riparte per Torino. Mentre sta salendo sul treno dice al Nuto: ‘Voglio proprio scrivere questo romanzo su Santo Stefano. Ce l’ho dentro da tanto tempo. Se mi riesce ti manderò un dattiloscritto da leggere e tu mi farai le osservazioni, mi dirai quello che posso pubblicare e quello che non devo.” E Scaglione: ‘ Hai tempo a scrivere il libro. Ora sei stanco, devi riposare. Torna presto qui, la campagna è divertente anche in autunno.’ ‘No, no’ ribatte Pavese. ‘Devo scriverlo subito, ho fretta.’

(Il vizio assurdo, p. 253)

Da qui, lo scrittore delinea il suo romanzo, l’ultimo.

Il libro si apre con una dedica: «For C. / Ripeness is all». La maturità è tutto, bella americana – questo sembra dire alla sua ultima speranza, alla lacrima del vero unico vizio assurdo messo in disparte per tutte le pagine del romanzo, ma non per questo dimenticato; riemerge un istante, ma è (come) una messa a punto di un terzo, una parte irrilevante del messaggio.

CP è il bastardo e ritorna con Cinto; CP è misogino da tutta una vita e tiene a sottolinearlo mettendo in bocca al suo Nuto questo:

Serenate non ne ho mai fatte, – diceva, – una ragazza, se è bella, non è la musica che cerca. Cerca la sua soddisfazione davanti alle amiche, cerca l’uomo. Non ho mai conosciuto una ragazza che capisse cos’è suonare…

Ancora, CP è Nuto e Scaglione anche. Ma Nuto non potrà essere CP e questo lo sanno entrambi: il falegname è, infatti, il personaggio più saggio e stoicamente positivo, che osa dirgli frasi come «Tuo padre sei tu». Ed è proprio qui che si riapre tutto il dramma di una vita – l’assenza di un padre morto a causa di un cancro al cervello, una madre austeramente dedita a lui e alla sorella Maria, la svogliatezza scolastica della gioventù e poi, come fosse acqua fresca, la vera vita, quella universitaria – e le amicizie, in particolare quella con Sturani. E le prime donne, e poi le ultime donne. E in mezzo tutto il resto.

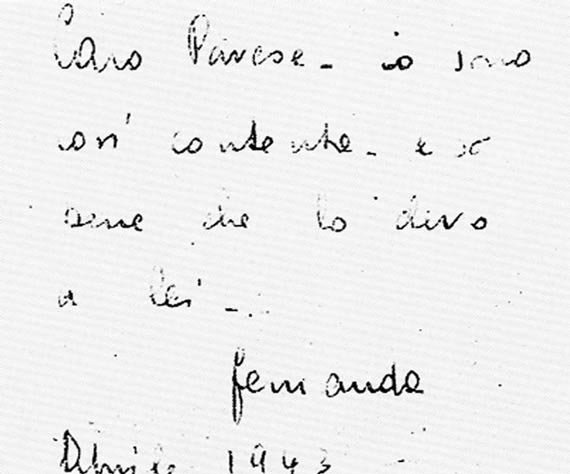

A questo suo (non) essersi padre, Pavese risponde con l’allontanamento dalla sua terra natale per l’America, in cui ‘tutti sono bastardi’, esattamente come lui. In America il protagonista trova tutte quelle cose che il suo autore musone non era mai riuscito a trovare, un’affermarsi cinico interrotto talvolta dagli incontri con i compaesani, meglio delle feste del vino di Canelli. Ma poi torna, dal niente torna e corre da Nuto («Se non vengo da te, non riesco più a scambiare quattro parole») e sembra finalmente appacificarsi – senza il prefisso “ri” – col genere femminile e con la sua già citata misoginia – compaiono Santa, Silvia e Irene, le bellezze angelicate alla Fernanda Pivano che sembrano rivelarsi solo a lui; sono suadenti e sfuggevoli, ma senza il tipico rancore da parte di uno e delle altre. Mano a mano che il romanzo si allarga, di estate in estate si afferma sempre di più sia l’egoismo tradizionale dell’autore, che nel corso della sua vita l’ha spinto ad un rigido, generale mutismo, sia la generosità che lo spingeva a regalare costosi libri di Pirandello ai suoi studenti, rifiutando poi la paga mensile.

Se mi mettevo a pensare a queste cose non la finivo più, perché mi tornavano in mente tanti fatti, tante voglie, tanti smacchi passati, e le volte che avevo creduto di essermi fatta una sponda, di avere degli amici e una casa, di potere addirittura metter su nome e piantare un giardino […] “Se riesco a fare questi quattro soldi, mi sposo una donna e la spedisco col figlio in paese. Voglio che crescano laggiù come me”. Invece il figlio non l’avevo, la moglie non parliamone – che cos’è questa valle per una famiglia che venga dal mare, che non sappia niente della luna e i falò? Bisogna averci fatto le ossa, averla nelle ossa come il vino e la polenta, allora la conosci senza bisogno di parlarne, e tutto quello che per tanti anni ti sei portato dentro senza saperlo si sveglia adesso al tintinnio di una martinicca, al colpo di coda di un bue, al gusto di una minestra, a una voce che senti sulle piazze di notte.

Evidentemente, con La luna e i falò Pavese si mette davanti a se stesso, ai suoi quarant’anni di vita che non hanno fruttato nulla: niente politica, niente donne – e questo è già tutto quel che contava e che riporta in ogni singolo personaggio esistente nei suoi romanzi, dalla Clelia di Tra donne sole al Pablo de Il compagno. E questo costituisce la coscienza disperata della maturità che preme per essere detta a Constance Dowling, a Fernanda Pivano, a Tina Pizzardo e Bianca Garufi.

A Davide Lajolo, dopo la pubblicazione del romanzo nel ’50, scrive: «Verrò presto a trovarti. Voglio rivedere gli occhi di tua figlia; intanto dille che non ho più il cappello bucato, il cervello sì».

Ciò che più logorava l’autore era questo romanzo, il cui titolo lo accompagnava da tempo e che derivava da una tradizione locale del fare un falò sopra alle coltivazioni in particolari fasi della luna, per far sì, paradossalmente, che il raccolto rendesse meglio. A questa tradizione Pavese si è appeso fieramente e poi stoicamente, cercando un appiglio, mettendo per iscritto quel mondo borghese sempre e comunque, quel Lavorare stanca presente in lui dal 1908 e a nulla è valso il positivo personaggio cucito sopra alla visione dell’amico Scaglione – tant’è che, piano piano, spariscono tutti: Irene, Santa, Silvia, la vecchia del Nido, il Valino – solo Cinto Lo Zoppo rimane, sotto l’ala della rivoluzione, del rinnovamento operaio anti – repubblichino dal sapore artigiano.

Leggi anche:

«Un paese ci vuole»: le Langhe piemontesi inseguendo Cesare Pavese

Così Cesare avrebbe desiderato – un padre chiamato ‘comunità’ come forma di conforto (che lo spinse, dopo atti di vigliaccheria, ad iscriversi al Partito Comunista Italiano, collezionando così tessere su tessere) che non ricevette mai. Da qui, forse, derivò il suo “tamburino nel cervello” che il musone confessò all’amico falegname, come segno tangibile delle malattie che si tramandano di padre in figlio (è necessario ripetere che il padre morì di cancro al cervello), e che egli ad ogni vena d’acqua si premurava di bagnare a dovere.

Dopo la pubblicazione, la depressione anaclitica di René Spitz, che porterà CP al famoso ed ultimo gesto.

Visto che dei miei amori si parla dalle Alpi a Capo Passero, ti dirò soltanto che, come Cortez, mi sono bruciato dietro le navi. Non so se troverò il tesoro di Montezuma, ma so che nell’altipiano di Tenochtitlàn si fanno sacrifici umani. Da molti anni non pensavo più a queste cose, scrivevo. Ora non scriverò più! Con la stessa testardaggine, con la stessa stoica volontà delle Langhe, farò il mio viaggio nel regno dei morti. Se vuoi sapere chi sono adesso, rileggiti La belva nei Dialoghi con Leucò: come sempre, avevo previsto tutto cinque anni fa. Meno parlerai di questa faccenda con “gente” più te ne sarò grato. Ma lo potrò ancora? Sai tu cosa dovrai fare. Ciao per sempre tuo Cesare.

Miriam Di Veroli

Immagine di copertina: commons.wikimedia.org

Segui Frammenti Rivista anche su Facebook, Instagram e Spotify, e iscriviti alla nostra Newsletter

Sì, lo sappiamo. Te lo chiedono già tutti. Però è vero: anche se tu lo leggi gratis, fare un giornale online ha dei costi. Frammenti Rivista è edita da una piccola associazione culturale no profit, Il fascino degli intellettuali. Non abbiamo grandi editori alle spalle. Non abbiamo pubblicità. Per questo te lo chiediamo: se ti piace quello che facciamo, puoi iscriverti al FR Club o sostenerci con una donazione. Libera, a tua scelta. Anche solo 1 euro per noi è molto importante, per poter continuare a essere indipendenti, con la sola forza dei nostri lettori alle spalle.