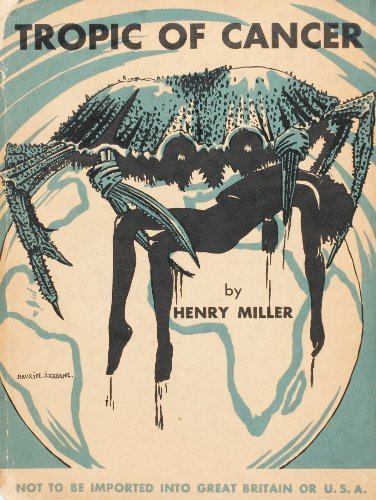

Henry Valentine Miller (1891 –1980) è stato uno scrittore statunitense che viene ricordato soprattutto per aver segnato un punto di rottura con le principali forme letterarie del suo tempo. L’emblema della sua idea di letteratura è una delle sue opere più famose, Tropico del Cancro (1934), un romanzo in cui l’autobiografia, la critica sociale e filosofica, i flussi di coscienza surrealisti e i racconti erotici si intrecciano.

«Questo non è un libro»

«Questo non è un libro. È libello, calunnia, diffamazione. Ma non è un libro, nel senso usuale della parola. No, questo è un insulto prolungato, uno scaracchio in faccia all’Arte, un calcio alla Divinità, all’Uomo, al Destino, al Tempo, all’Amore, alla Bellezza… a quel che vi pare».

Si tratta di un’autobiografia di un Henry Miller disoccupato e affamato nella Parigi degli anni ’30. Le sue giornate ruotano attorno al tentativo di soddisfare tre priorità: cibo, sesso, scrittura.

I capitoli si susseguono come diari di viaggio dell’esistenza del narratore tra svariati personaggi, racconti di esperienze, considerazioni filosofiche e morali. A fare da cornice è la romantica e bohèmien Parigi, «bella come una puttana. Da lontano sembra incantevole, non vedi l’ora di prenderla tra le tue braccia. E cinque minuti dopo ti senti vuoto, disgustato di te stesso. Ti senti ingannato».

Pagina dopo pagina, si fanno largo i giudizi dello scrittore sulla società francese e americana, le descrizioni dettagliate delle sue paure sessuali e umane, le ossessioni e i pensieri più intimi. Il tutto è onesto, grafico, esplicito e testimonianza di vita, al punto che è impossibile separare il Miller scrittore dal Miller uomo.

Questo è bastato a fare di lui una delle più vere irruzioni nella letteratura americana, tanto da cogliere alla sprovvista anche potenziali editori, come Jack Kahane, il primo a pubblicare Tropico del Cancro: «è il libro più tremendo, più sordido, più veritiero che abbia mai letto. Al suo confronto, l’Ulisse di Joyce sa di limonata».

Dopo quasi trent’anni dalla prima pubblicazione, Miller vede sbarcare il suo romanzo anche negli Stati Uniti, suo paese d’origine, quando viene finalmente riconosciuto come opera letteraria e non più additata come pornografia. Il romanzo deve la sua gloria, oltre che alla condanna per oscenità, anche alla prosa elaborata, che molti considerano un capolavoro della letteratura del ventesimo secolo.

Quando il sesso si fa avanguardia

È difficile negare che le opere di Henry Miller trabocchino di avventure sessuali, spesso raccontate in fretta e in maniera così esplicita da risultare ridicole. In molti casi l’invito è proprio a ridere di quanto spazio occupi il sesso nei nostri pensieri pur essendo qualcosa che non è in grado di soddisfarci a un livello abbastanza profondo da farci smettere di chiederne ancora. Al tempo, l’ossessivo resoconto delle sue imprese sessuali era un assalto alle convenzioni e ispirerà artisti come Jack Kerouac, William S. Burroughs e Allen Ginsberg.

Tropico del cancro è pieno zeppo di scene di sesso grafico in cui l’erotismo è privato delle emozioni e rimangono solo rappresentazioni realistiche che sanno di avanguardia. Le idee di pudore e di oscenità sono solo bersagli polemici. La sessualità diventa ironia spontanea nonché l’ennesimo tentativo di mantenere quella cieca fiducia nella vita e nelle possibilità dell’essere umano, che rimane senza scopo, imperfetto, vulnerabile. Il sesso non è che una delle tante chiavi per accedere alle intuizioni più profonde con tutto il distacco possibile:

«Ripasso in un lampo le donne che ho conosciuto. È come una catena che ho tratto dalla mia miseria. Ciascuna legata all’altra. Paura di vivere staccato, di rimanere nato. La porta dell’utero sempre a chiavistello. Paura e desiderio. In fondo al sangue la trazione del Paradiso. L’aldilà».

La componente erotica è parte di una tematica più generale. Le descrizioni dei rapporti sessuali non sono fini a se stesse, ma sono parte del dipinto che Miller fa della società che critica, giustificando il titolo del romanzo: «per me il cancro simboleggia la malattia della civiltà, il punto di arrivo della strada sbagliata, la necessità di cambiare radicalmente corso, di ricominciare completamente da capo».

Credere più alla vita che alla letteratura

«Non ho soldi, né risorse, né speranze. Sono l’uomo più felice del mondo. Un anno, sei mesi fa, pensavo d’essere un artista. Ora non lo penso più, lo sono. Tutto quel che era letteratura mi è cascato di dosso».

La tecnica letteraria di Henry Miller è un “monologo esteriore” con continue digressioni, libere di prendersi lo spazio lasciato loro dall’assenza di trama. Il linguaggio rozzo e tagliente a contatto con la prosa poetica e le riflessioni filosofiche è forse il punto di forza del suo stile senza peli sulla lingua.

Le descrizioni degli aspetti più osceni e realistici della società del suo tempo, compresi i tratti più scabrosi come la povertà e le malattie, fanno pensare al cosiddetto “realismo sporco”, alla Beat Generation della quale Miller è un’icona, a nomi come Charles Bukowski, John Fante o J.D. Salinger, tutti autori che raccontano l’uomo con le parole dell’uomo, le quali non sono una via di fuga, ma l’espressione della volontà di annullare lo scarto tra vita e letteratura.

Il vitalismo di Miller è guidato dalla voglia di liberarsi da quell’essere umano prigioniero delle catene morali, intellettuali o sociali che gli impediscono di evolversi, per diventare un disumano, in grado di recuperare la libertà e la vita perdute:

«Se sono disumano, è perché il mio mondo ha vuotato in un cesso tutti i legami umani, perché essere umano pare cosa povera, triste, miseranda, limitata dai sensi, ristretta dalla morale e dai codici, definita dalle ovvietà e dagli ismi».