«Stiamo entrando in un inverno difficile» dichiarò il premier Mariano Rumor alla stampa quando, il 23 novembre 1973, varò il decreto-legge 304. L’Italia lo avrebbe ricordato come Decreto Austerity: auto ferme, illuminazione ridotta, chiusure anticipate, tre misure che sigillarono definitivamente la saracinesca già semi-abbassata del miracolo economico, spalancando invece l’ingresso alla lunga stagione della crisi.

La necessaria risposta alle conseguenze della guerra dello Yom Kippur segnava l’epilogo di un anno delicato per un Paese che faceva i conti con i figli degenerati di un Sessantotto ormai maturo: dagli spari della polizia sugli studenti della Bocconi, a gennaio – con la striscia rosso sangue di Roberto Franceschini –, all’onta del rapimento di Franca Rame in marzo, fino alle bombe e alle violenze di matrice neofascista e di estrema sinistra di quella stessa primavera.

Leggi anche:

Le canzoni di Bruce Springsteen hanno ispirato una raccolta di racconti

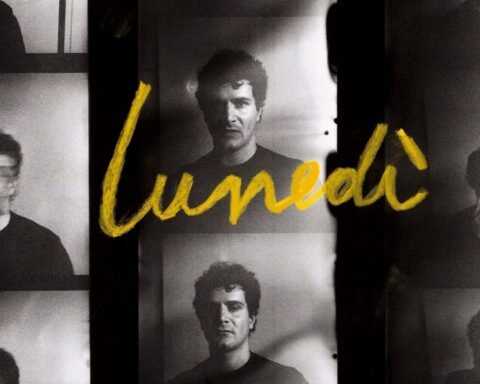

E infine l’inverno arrivò, e con sé portò l’anno nuovo. Il 1° gennaio 1974, nelle case degli italiani si preparava il pranzo di Capodanno. Sedie aggiunte, sedie d’occasione; si cercava di stiepidire stanze più fredde del solito, ma senza farci troppo caso: quando si è in tanti, ci si scalda a vicenda. Qualcuno arrivava con un vinile sotto il braccio, l’LP appena uscito, procurato chissà dove. Era l’ultimo 33 giri di Claudio Baglioni, che sotto la puntina faceva:

Accoccolati ad ascoltare il mare

Il 1974: la musica tra engagement e avanguardia

E tu, con la sua vitalità spontanea e un po’ scomposta – l’irruenza di un amante che cerca spasmodicamente nell’amore un varco, un’evasione dall’opprimente quotidianità – aprì le danze a un nuovo anno della canzone italiana. Ma non ebbe eredi, né tantomeno fratelli.

La risposta a quell’Italia ferita, che aveva voglia di rivoluzione, politica e musicale, andava infatti in tutt’altra direzione. L’engagement avanzava in prima linea: Buoni e cattivi, di Edoardo Bennato, feroce e focoso nel ridicolizzare il potere e confondere i confini tra bene e male; Francesco De Gregori con il celebre “album della pecora”, dove dietro l’opacità dei testi il male sembra annidarsi ovunque; e Ingresso libero, esordio di Rino Gaetano, nel quale già fermenta in embrione tutto ciò che verrà: ironia, critica sociale senza indulgenze, e un’incontenibile spinta al rinnovamento di forme e linguaggi.

Sull’altro fronte, la sperimentazione: Clic di Franco Battiato, un laboratorio sonoro di stilemi classici, provocazioni e montaggi acustici all’avanguardia figli dell’ultimo viaggio in America del cantautore siciliano; Anima Latina di Lucio Battisti, un album progressivo e sonoramente innovativo, stratificato come l’itinerario sudamericano da cui trae vita; e Invenzioni di Renato Zero, con cui il glam rock di Bowie approda in Italia trasformandosi in un teatro eccentrico, ipnotico, eppure tutto personale.

Leggi anche:

Perché ci mancherà Franco Battiato

Intorno, scorreva quello che fu davvero l’anno dell’Austerity: lo scandalo petroli, il referendum abrogativo, la strage di Brescia. Le carte si mescolavano. Il rock raggiunse il massimo grado di aderenza alla sfera sociale, diventando il linguaggio più duttile per attraversare un Paese che domandava cambiamento e covava un desiderio ostinato di salvezza.

E, mentre questo fremito collettivo vibrava ovunque, Claudio Baglioni continuava a occupare – diventandone parte fondativa – il territorio delle nostre canzoni non politiche: una voce che non si opponeva, ma si sottraeva; che cercava un altrove, invece di raccontare il presente, senza mai rinunciare davvero a interpretarlo.

Tra amore e città: la canzone disimpegnata di Baglioni

La prima cifra delle coordinate della canzone disimpegnata del cantautore di Centocelle è naturalmente Questo piccolo grande amore (1972): un poema amoroso sotto forma di album, in cui il sentimento si staglia su una cornice romana, nitida e referenziale. Un mondo quotidiano nel quale non vengono delineati designatori bellici precisi, nonostante si avverta l’onda lunga di qualche forma di conflitto, come una pressione che attraversa una società in piena evoluzione. In esso, la leva militare diviene il catalizzatore della fine del legame tra l’io lirico e l’amante, trasfigurando l’antimilitarismo in una scelta narrativa intima e priva di proclami.

E tu rappresenta la prosecuzione naturale di quel percorso: nessun riferimento alle contingenze storiche, nessun gesto diretto verso gli avvenimenti, la politica, la guerra o la lotta armata. Semmai un confronto con entità negative, avversità interiori, smottamenti dell’anima.

Qui la traiettoria si fa più simbolica, più evocatrice: il reale non viene negato, ma filtrato; non viene contraddetto, ma traslato. L’essere umano baglioniano – nel suo mondo fratturato, in mezzo alle piazze agitate – riesce sempre, in qualche modo, a oltrepassare il caos, a cercare altrove il proprio centro.

Leggi anche:

«81280JL» di Lorenzo Mazzoni: tra le pieghe della Storia

Della realtà storica – la sua, soltanto la sua – Baglioni si fa interprete e narratore, tentando di distinguere ciò che conta da ciò che non ha peso, ciò che può salvare da ciò che, inevitabilmente, finisce per perdersi. E per conoscere qualcosa, per trovare gli strumenti per combatterla – o per scegliere deliberatamente di non farlo –, occorre uscire da sé, attraversare altre strade, con quella dose di ingenuità che invita a sentire più a fondo, a provare emozioni forti e pure.

Ed è qui che torna alla memoria il servizio del giovane Bruno Vespa, che camminava accanto a Franco Zeffirelli nella Roma delle “domeniche a piedi”. Riscoprire, scoprirsi, meravigliarsi: erano le direttive del regista per trasformare un decreto-legge che molti vivevano come un presagio di nuovo Medioevo in un’occasione quasi iniziatica. Il piacere di stringere la mano alla propria città, a se stessi, all’altro, a un ritmo più lento, più musicale, senza il filtro del finestrino. Con il giornalista RAI prima in carrozza, poi in bicicletta, si muoveva tra i vicoli del centro regolamentati ma vivi, dove ricomparivano calessi, cavalli, pattini. Dove la gente parlava a voce più bassa: non aveva più bisogno di gridare.

L’altrove, l’utopia della fuga

Claudio Baglioni ha cercato per sé e per la sua generazione un rifugio eterno, quasi metafisico: un luogo da costruire passo dopo passo, attraverso itinerari in divenire, che permettesse di tracciare nuove mappe interiori e orientarsi verso un altrove – geografico, temporale, umano – distante dal qui del presente.

Ha offerto a ogni donna e a ogni uomo musica e amore: un’architettura senza edificio, ma comunque abitabile. Due strumenti per compiere, nel tempo e nello spazio, un viaggio verso un territorio in cui poter trovare pace e armonia.

Leggi anche:

Il suo nuovo album si intitola «Here», ma lui è già altrove: intervista a Rbsn

Un ex studente di Valle Giulia intento a progettare, a edificare, sul terreno labile dell’amore, un mondo intimo e sospeso, attraverso una forma comunicativa sognante e universalizzante – la lingua della canzone amorosa – anticipando tutti quegli altri cantautori che, solo alla fine degli anni Settanta, avrebbero scelto di lasciarsi alle spalle la militanza politica, togliendosi la pesante giacca dell’ideologia per entrare a piedi nudi nell’estate della leggerezza.

Un castello di carte, forse. Forse, un’utopia.

Un’utopia della fuga, per essere precisi, che ha lasciato il mondo così com’era, inseguendo l’isola che non c’è, accarezzato dalla tentazione di toccare il meglio del meglio dentro un abbraccio più rumoroso delle bombe. Un’altra, seppur diversa, grande illusione.

Chiudere gli occhi. Sfiorare un’altra pelle. In silenzio. U-tòpos. Nel 1974 c’è stato anche questo tentativo di essere grandi.

Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!

Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!