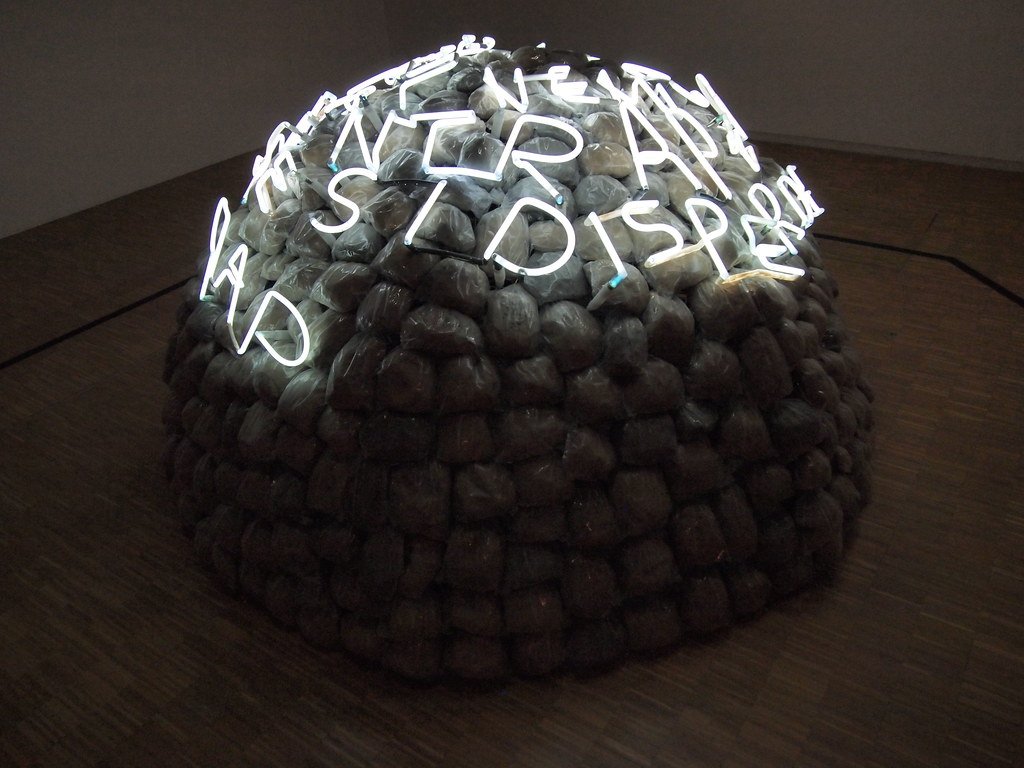

Imago Mundi è una fondazione non-profit nata nel 2019 dall’omonima Collezione creata nel 2006 da Luciano Benetton. La Collezione contiene 26mila opere di piccolo formato (sempre lo stesso, 10×12 centimetri) da artiste ed artisti di centosessanta Paesi e comunità indigene differenti. Nel 2018 l’ex carcere asburgico nel centro di Treviso è stato ristrutturato grazie all’opera dell’architetto Tobia Scarpa e scelto come sede della Fondazione Imago Mundi. Il 17 settembre terminerà l’esposizione della mostra in corso War is over! Peace has not yet began, inaugurata il 15 aprile di quest’anno. Si tratta di una mostra collettiva, dove quindici artisti ed artiste propongono una riflessione sulla guerra non solo da diverse prospettive geografiche e temporali, ma utilizzando linguaggi artistici molto diversi fra loro, con opere che spaziano dalla pittura fino alla produzione documentaristica. Artisti recenti, ma non solo: tra i lavori è presente l’Igloo di Giap, il primo igloo realizzato da Mario Merz, nonché un documento molto importante nella storia della lotta per i diritti umani nel Novecento italiano. Inoltre è conservata anche la prima bandiera della pace, creata nel 1961 da Aldo Capitini (fondatore del movimento nonviolento italiano). La mostra ha coinvolto la Collezione Imago Mundi con la realizzazione del corpus di opere Art Theorema #3. I curatori hanno selezionato una rosa di artiste ed artisti provenienti da più di ottanta Paesi, che hanno realizzato un totale di centonovantotto opere. Tra di loro anche Olimpia Biasi, che in occasione della prima esposizione di Art Theorema #3 ha realizzato un’installazione site-specific, Tessere la pace, che ben si collega al tema principale della mostra in corso. Il direttore artistico della Fondazione Enrico Bossan racconta l’anima della Fondazione e di quest’ultimo progetto.

Nello spirito della Collezione Imago Mundi è sempre presente la volontà di creare uno spazio rivolto a tutte le generazioni. Quali sono i criteri di selezione delle artiste e degli artisti invitati a realizzare un’opera per la collezione? L’età viene tenuta in considerazione?

Non ci sono criteri d’età, ma soprattutto non c’è un solo curatore che si occupa di realizzare la collezione. Oltre trentacinque curatori hanno preso parte alla raccolta; inoltre, spesso accade che un esperto ne incarichi altri sul territorio. È successo soprattutto per quanto riguarda le collezioni africane e sudamericane, laddove c’era bisogno di un lavoro di conoscenza in più. Non solo con i contributi delle personalità selezionate arricchiamo la Collezione Imago Mundi, ma in qualche modo sentiamo di dare loro un’opportunità di farsi conoscere. Questo ovviamente non cambia la vita di un artista, però in qualche maniera può contribuire. Per fare un piccolo esempio, nel marzo dell’anno scorso abbiamo portato la mostra Ukraine: Short Stories in collaborazione con il Maxxi di Roma. Loro volevano essere i primi ad esporre le 140 opere realizzate per la nostra Fondazione da artiste ed artisti ucraini, e dall’altra parte noi pensavamo che sarebbe stato lanciato un messaggio più forte esponendo le opere in una città tanto importante: per questo si è creato tra le due istituzioni un grande spirito di collaborazione. L’art director di Dior (Maria Grazia Chiuri, ndr), che era stata a vedere la mostra, aveva intercettato un’opera che le interessava molto, realizzata dall’artista Olesia Trofymenko. Ha voluto darle un’opportunità, ispirandosi al suo lavoro per la collezione haute couture FW 2022/2023; la collezione era bellissima, e la Trofymenko ha anche realizzato disegni nuovi che sono serviti come scenografia della sfilata. Il dare visibilità agli artisti e alle artiste che entrano a far parte della collezione non è soltanto un effetto collaterale dell’entrare a far parte della collezione, ma è parte integrante del progetto. Il nostro scopo principale è avere una sorta di scatola del tempo che fotografi i fenomeni dell’arte contemporanea.

Leggi anche:

Quando una sfilata diventa arte

Nel 2018 le Gallerie delle Prigioni sono diventate il punto di riferimento per le esposizioni della Fondazione Imago Mundi. È evidente come il lavoro di ristrutturazione che è stato operato nelle carceri sia stato portato avanti nel rispetto e salvaguardia del patrimonio storico costituito dall’edificio. Come si è gestito il rapporto con lo spazio nei progetti espositivi?

Innanzitutto, noi abbiamo un grande rispetto per lo spazio, non vogliamo trasformarlo in altro, vogliamo mantenere quella struttura. Quando un visitatore entra, sente che ci si trova in un vecchio carcere asburgico. La ristrutturazione aveva permesso un percorso parallelo grazie all’apertura di alcuni passaggi, scavalcando il problema delle porte, che erano alte un metro e mezzo. Non bisognava eccedere e coprire o nascondere quelle cose. A tutti gli artisti che abbiamo coinvolto, abbiamo sempre fatto presente quali spazi proponevamo e come avremmo installato l’opera. Devo dire che la stragrande maggioranza ha apprezzato il poter portare la propria opera dentro questo edificio. Non abbiamo mai accettato che gli artisti ci imponessero un cambiamento architettonico, perché non era rispettoso nei confronti di questo luogo.

Ci spostiamo verso la mostra in corso. Forse è proprio dal 2021 con la mostra Parallel 42, a Circle of Humanity che si è ancor di più evidenziata la riflessione geopolitica e sociale che la Fondazione vuole portare avanti con i suoi progetti.

È vero, ma in realtà questa riflessione c’è da sempre. Io credo che sia nella storia di Imago Mundi, quindi non era difficile andare in quella direzione. Mi sento di dire che la Fondazione mette al centro il proprio impegno sociale e crediamo che tutti gli artisti, in una grande maggioranza, cerchino di portare avanti un messaggio di questo tipo. L’arte ha questo ruolo, secondo me, di tracciare una riflessione sul passato e sul presente per poter concepire una discussione per il futuro.

«La guerra è finita, ma la pace non è ancora iniziata»: è un concetto che suscita una riflessione importante. In alcuni territori si creano situazioni dove non si può parlare né di pace ritrovata, né di fine di un conflitto.

Diciamo che questa mostra sottolinea un fatto, cioè che noi europei abbiamo pensato che dopo la caduta del muro di Berlino le guerre non le avremmo più viste. Ma le guerre hanno continuato ad esserci. Ci sembrava importante sottolineare quante situazioni restano sempre sottotraccia. Quindi eccola la pace mai raggiunta: basti pensare al Sudan, all’Iraq, o alla Corea del Nord e alla Corea del Sud, che non hanno mai firmato un trattato di pace. Sono costretti a vivere in un equilibrio non dichiarato, non firmato. Così anche in Europa, all’insorgere della prima vera crisi, è tornata la guerra. Ci sembrava significativo fare una riflessione su quanto sia importante parlare di pace, su come costruire percorsi di conoscenza e comprensione di situazioni mai completamente risolte.

Nell’elenco delle opere esposte in mostra spicca la varietà di linguaggi espressivi: ci sono fotografie, opere pittoriche, video, installazioni.

Volevamo avere non sono un aspetto storico-fotografico, ma anche scultoreo, installativo e anche documentaristico (abbiamo prodotto due documentari che raccontano come nella storia le guerre siano state lette e raccontate in modo diverso). Tutto questo, perché? Perché così si comprende meglio il senso di alcuni lavori, come quello di Pedro Reyes (Disarm) con il riassemblaggio di armi come uno strumento musicale, oppure quello di Massimo Bartolini (Horizontal Victory), che si serve di un pianoforte progettato per l’esercito statunitense, reso più piccolo per essere trasportabile appena fuori dal campo di battaglia per alleviare lo spirito delle truppe. Abbiamo voluto simbolicamente avere con noi la bandiera di Capitini, per mostrare come delle persone già molti anni fa hanno pensato a quanto fosse importante creare una marcia sulla pace.

Il messaggio centrale della mostra vuole quindi essere una denuncia?

Noi non è che denunciamo qualcosa. Non c’è una denuncia precisa, ma una presa di posizione importante affinché si capisca come la guerra entri nella vita delle persone e crei dei cambiamenti sociali che rimangono per generazioni: non si cancellano subito le tragedie di una guerra. Per usare una frase che ci ha detto il fotografo Maxim Dondyuk (presente in mostra con la raccolta Culture of Confrontation):

Io potevo fare il militare, potevo andare al fronte, ma sono un pacifista e non avrei mai sparato a nessuno; volevo comunque essere utile al mio Paese, così ho pensato che la mia arte, il mio impegno verso la fotografia potevano in qualche maniera contribuire a comprendere lo stato d’animo della gente. Ho capito che le mie immagini dovevano essere non solo di combattimento, ma soprattutto di stati d’animo

Maxim Dondyuk

Questo mi sembra un messaggio positivo. Una mostra difficile e impegnativa, ma se la si guarda con attenzione emerge la positività che questi artisti vogliono dare, la forza ed il coraggio di uscire da queste situazioni.

Le artiste e gli artisti selezionati provengono da vari Paesi del mondo e parlano di conflitti diversi. Lo sguardo eurocentrico dei media è stato molto criticato proprio all’inizio dello scoppio della guerra in Ucraina, perché di nessun altro conflitto appena concluso o perfino in corso si era mai parlato tanto. Secondo lei questa mostra risponde o, meglio, educa quello sguardo sempre rivolto su di sé del cittadino europeo?

Partendo da questa guerra abbiamo voluto trattare un tema più ampio. Richard Mosse con le sue immagini ricorda la guerra del Nord Kivu in Congo, di cui nessuno parla. O ancora Sim Chi Yin, che fotografa i siti dei luoghi da cui partono i missili nucleari lungo il confine fra Cina e Corea del Nord. Tutti questi aspetti servono per aprire lo sguardo, per mostrare un problema più ampio. Non riusciamo a comprendere che le guerre hanno portato solo tragedia, odio e distruzione. Questa mostra vorrebbe sottolineare l’importanza di comprendere quello che accade nel più vasto ambito. Eppure, basta ripensare a quello che abbiamo studiato per capire che tutto si ripete sempre uguale. A giugno abbiamo inaugurato Art Theorema #3, una collezione la cui raccolta era iniziata prima del covid. Il corpus di opere ha analizzato la crisi pandemica e poi anche quello che è accaduto con lo scoppio della guerra, dovendosi in qualche maniera adattare a due eventi che hanno scardinato la nostra serenità. Abbiamo anche voluto creare un’installazione che aveva come titolo Tessere la pace. L’artista Olimpia Biasi ha “cucito” fra loro i temi portati alla luce, creando un’installazione site-specific che per tre giorni è rimasta appesa alla facciata esterna delle prigioni, portando quindi l’opera a dialogare con lo spazio nella sua complessità.

Leggi anche:

«Cara pace» di Lisa Ginzburg

Di fronte alla barbarie di un conflitto bellico diventa necessario comunicare un messaggio positivo, che aiuti a coltivare la speranza ed evidenzi l’importanza di una resistenza (almeno ideologica) all’orrore della violenza. Cosa significa per lei svolgere il suo ruolo nella realtà attuale, sia italiana che europea, all’interno del mondo dell’arte?

È difficile dare una risposta precisa (ride). Io credo che la conta degli artisti e i progetti che nascono da loro abbiano un punto di forza che è quello di dare delle chiavi di lettura che permettano anche alle persone più distanti a certe tematiche di avvicinarsi e cercare di comprendere. Credo che questo sia lo stimolo più importante per chi progetta delle mostre di arte contemporanea, che di per sé potrebbero risultare difficili al primo sguardo. In realtà si tratta spesso solo di una nostra incapacità di comprendere questa forma di contemporaneità; questo succede perché paradossalmente molte volte noi stessi non siamo così contemporanei e ragioniamo con logiche più legate al nostro passato. Non a caso un artista, autore, ricercatore cerca sempre di raccontare qualcosa che non è ancora noto, scoprire qualcosa che non si era ancora visto. E proprio questo non visto permette a chi si avvicina di rimanere affascinato. Il Bello nell’arte non è un nemico, ma un alleato, che ci aiuta ad affrontare temi e problematiche che vogliamo far conoscere, cercando anche di mettere in atto processi di cambiamento. Questo credo che sia il fine più importante.

Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!

Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!

In copertina: Mario Merz, Igloo di Giap, 1968, struttura metallica, argilla, neon. Collezione Merz, Torino. © MARIO MERZ, by SIAE 2023

Crediti immagine: Marco Pavan / Fondazione Imago Mundi