Dumbo, ennesimo remake live-action di un classico Disney, è per ora il più nobile tentativo di sfruttare un classico disneyano per attualizzarne i significati. La blanda critica al mondo delle multinazionali d’intrattenimento, il rivitalizzato percorso di formazione e un’atmosfera coinvolgente sono infatti gli ingredienti più interessanti, anche se solo parzialmente sfruttati e presto lasciati in disparte a favore di un più canonico sviluppo avventuriero. Non sembra infatti bastare Tim Burton al timone ed un cast d’eccezione per legare assieme un film troppo lungo, ricercato e presto anonimo. Lì dove la regia e il ritmo coinvolgono, arriva la storia, tanto accattivante quanto subito sprecata, divisa in due blocchi statici e non sempre efficaci. Perché oltre alla retorica del Tim Burton perduto – Tim Burton ritrovato, diatriba in cui molti sembrano volersi perdere, resta il film; affascinante e nostalgico, evitabile e prevedibile.

Una dolce nostalgia

Nello splendido Big Fish, tra gli ultimi veri capolavori burtoniani, William Bloom trovava l’amore oltre un’arena circense. Lo spettacolo si fermava, il tempo si fermava, e lui, un giovane Ewan Mcgregor, attraversava l’intero tendone per arrivare al suo amore. All’epoca l’intrattenimento erano i freaks, a volte veri, a volte falsi, sempre incuneati tra l’ambiguità di un circo ancora possibile; immaginario, ma sempre immaginabile. Dumbo manca invece di quella speranza, quell’ottimismo che ricava amore dalle realtà strabilianti, e presenta così un circo in decomposizione, relegato tra il crepuscolo e l’alba, come in un sogno collettivo pronto a frantumarsi. Non c’è nessun freaks, sono tutte barbe finte e giochi di prestigio, nessuna realtà incredibile. C’è però lo straordinario peso di una realtà che rivela il circo come una dimensione fra tante, in cui Danny DeVito interpreta lo stanco responsabile della compagnia dei fratelli medici, obbligato a fare i conti a fine giornata e a non ricavarne quasi mai una buona notizia. La fine della prima guerra mondiale? Il disincanto moderno? Se da un lato non ci è dato sapere cosa non riesca a funzionare davvero per il mondo circense, dall’altro ci viene mostrato cosa invece attira il pubblico; un gigantesco parco dall’organizzazione multinazionale. Che sia un triste documento sulla morte del cinema a favore di un più “moderno” intrattenimento multiopzionale, una critica alle multinazionali dello spettacolo (per quanto molto ipocrita) o un semplice saluto al mondo del circo, non è dato sapere, ma è in questa realtà critica che Burton immette un possibile deus ex machina, l’elefante dalle orecchie giganti: Dumbo.

Per comprendere quanto sia in difficoltà il mondo dei freaks assistiamo ad una paradossale disperazione per l’arrivo di Dumbo. «Cosa dovremmo farne?», «è un mostro!», nessuno scruta l’occasione che quelle grosse orecchie sembrano proporre, nessuno del miope mondo adulto. Sono infatti due bambini, figli dell’ex star del circo Holt Farrier, interpretato da Steve Carrell, a vedere nell’elefantino un potenziale inespresso, permettendo sia al film di prendere il volo, sia di abbattersi in un’amalgama di cliché spesso ingiustificati.

Un cinema muto, ma troppo parlato

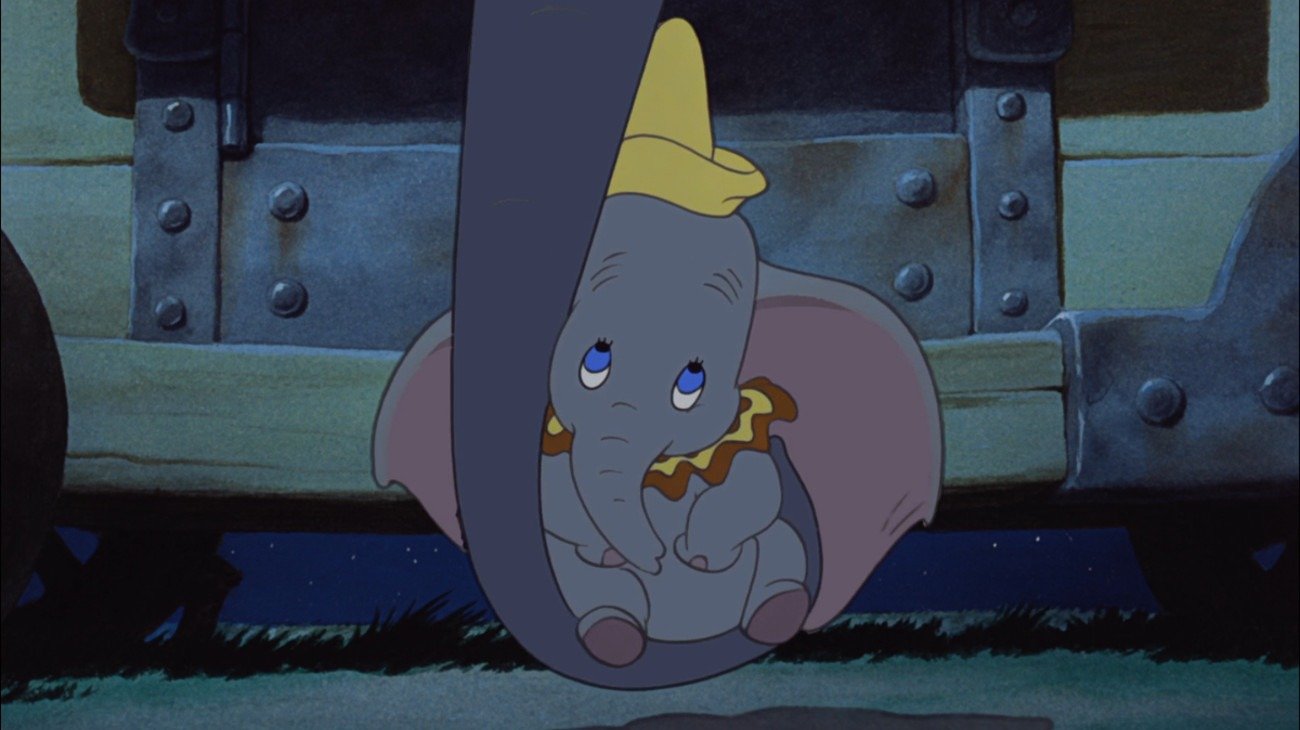

L’immissione del piccolo Dumbo è un momento romantico e splendidamente silenzioso. Tutti parlano di lui, e lui osserva. È il voyeur di un mondo umano che sta impazzendo, è lo spettatore, seduto come in sala a guardare che succede. L’animazione in CGI gli permette movimenti dal grande impatto realistico, pur riuscendo a distaccarlo dall’ambiente circostante, forse anche per limiti tecnici, sufficientemente da mantenerlo in una dimensione altra rispetto alla confusione che lo circonda. È un’anima buona e pulita, Burton lo dirige come fosse un bambino in una culla di legno e paglia, mentre la Betlemme che lo circonda si spacca tra chi porta doni e chi lo vorrebbe mandar via. La regia è qui dolce quanto il piccolo elefante, si sofferma per lunghi secondi su silhouette stagliate contro un sole che scende, dilata il tempo e ci lascia osservare. Se non fosse per le incursioni dei due bambini, sicuramente non aiutati in Italia dal doppiaggio, il film sembrerebbe fin qui funzionare. Il mondo dell’uomo da una parte, Dumbo dall’altra; il circo attorno. È quando però questi elementi iniziano a fondersi come nel più canonico dei fantasy che quel cinema muto sin qui delineato da Burton inizia a perdere meraviglia, e in concomitanza con lo straordinario primo volo di Dumbo l’attenzione cala e il tutto si fa macchiettistico e sempre meno particolare.

Quando i protagonisti tentano, e riescono, a calcare il piccolo elefantino, e questo risponde con un’inconcepibile autocoscienza, il film sembra ormai perduto, e lì dove si schiudeva la possibilità di un mondo esposto con una nostalgica dolcezza si impone invece una logica narrativa più sicura, veloce e prevedibile. L’antropomorfizzazione sporca così gli elementi alla base del racconto, il quale si lascia guidare dai due bambini in una sequela di eventi sostenuti quasi esclusivamente dalle performances di Eva Green e Michael Keaton, quest’ultimo amaramente abbandonato verso la fine al paradigma del cattivo privo di logica.

Non è solo colpa delle logiche di mercato

Ogni remake è destinato a un perenne confronto con l’opera d’origine. Un live-action, ovvero una trasposizione di un film d’animazione con attori in «carne ed ossa», ormai in «carne, ossa e CGI», è destinato non solo al paragone, ma anche al costante dubbio sulla sua utilità. Per quanto riguarda i live action Disney parliamo di capolavori, cult senza tempo, ingiustificatamente riproposti da registi la cui livrea difficilmente basta. Solo negli ultimi anni abbiamo potuto assistere alle trasposizioni di Cenerentola, diretto da Kenneth Branagh, de La bella e la Bestia, di Bill Condon, e persino lo sperimentale, discutibile e poco efficace Alice nel paese delle meraviglie, di Tim Burton. Nei prossimi anni, e mesi, troveremo nelle sale anche Il re leone, diretto da Jon Froveau, Alladin, di Guy Ritchie e molti, davvero molti altri. Ovviamente parliamo di una mossa di marketing che ben sposa l’ideale per cui squadra vincente non si cambia, eppure se vogliamo ancora osservare i singoli film come tentativi artistici non possiamo non chiederci il valore di queste operazioni. E non sempre possiamo convincerci che una pellicola costruita solo per incassare possa giustificare il proprio basso livello artistico. Dumbo, diretto dal sempre amato-odiato Burton, è forse la chiave per comprendere possibilità e criticità di questo rinnovato riciclo narrativo, e lo è proprio in legame alla sua fonte d’origine.

Il primo Dumbo, del 1941, non è infatti l’esempio di un cult dell’animazione nato per restare nella storia, anzi, è forse l’esempio massimo del sempre possibile connubio tra necessità economiche e possibilità artistiche.

Dumbo (1941); quando mancavano i soldi

In quegli anni Walt Disney era in seria difficoltà, sia per i risultati ottenuti dalle ultime produzioni, parliamo di flop come Pinocchio e Fantasia, ora fortunatamente rivalutati, sia per la guerra che imperversava in un mercato importante come quello europeo. Insomma, i soldi mancavano e serviva far cassetta. Ecco allora l’idea di pescare tra i diritti acquisiti negli anni precedenti una storia la cui trasposizione fosse a bassissimo costo, una storia come quella del piccolo elefantino dalle lunghe orecchie. Il risultato fu un medio/lungo metraggio da 60 minuti, talmente corto per l’epoca da mettere in seria difficoltà la celebre casa di produzione RKO, la quale chiese di trasformarlo in un cortometraggio e di affiancarlo a un altro film. Ovviamente Walt Disney non stette al gioco e, dopo aver più volte ribadito la sua posizione, ottenne di proiettare il film singolarmente. Un film economico, animato con la tecnica meno dispendiosa, con fotogrammi riciclati e sfondi poco dettagliati, e dalla storia sviluppata in poco meno di un’ora. Risultato? «Il più geniale, il più simpatico, il più completamente prezioso lungometraggio animato mai emerso dai magici pennelli dei miracolosi artisti di Walt Disney», per usare le parole di Bosley Crowther, all’epoca critico del The New York Times. Dunque un film nato per far soldi facili e veloci, costruito con il minimo dell’ideale artistico, eppure talmente colmo di questo da renderne immediato il successo.

I Walt Disney Studios dopotutto non sono così diversi dal circo messo in scena da Tim Burton; magici e meravigliosi, quanto comunque reali, e dunque obbligati, come chiunque altro, a fare i conti a fine giornata, scegliendo le proprie mosse anche in base all’incasso e alla necessità. Non è detto però, come non lo fu per quel piccolo grande Dumbo, che la necessità non porti con sé un valore, come d’altronde spesso accadde nella storia del cinema.

Analizzando attentamente i sessanta minuti di quel primo Dumbo scopriamo infatti una profondità artistica ben superiore alla semplice storia di formazione su un elefantino che trasforma un presunto difetto in un punto di forza. Siamo invitati anche a seguire particolari divagazioni narrative capaci di attrarre lo spettatore. Impossibile è dimenticare la sequenza degli elefantini rosa visti da un Dumbo apparentemente ubriaco di sapone. Una sequenza assolutamente anti-narrativa, eppure presente, anche in un film dal minutaggio così risicato. Il Live Action di Tim Burton porta la durata del film a 120 minuti, ben 60 più dell’originale, e nonostante questo fatica a trovarsi dei momenti di mera contemplazione, di immersione in questo mondo che solo inizialmente accenna e poi perde. Riempie di eventi dimenticabili e discutibili, non gioca con il personaggio così come fu fatto con l’originale, quando di tempo per farlo non ce ne era.

Questo ciclo di Live-action può essere una carta vincente, e i risultati al botteghino di Dumbo ne danno conferma. Eppure se da un lato se ne comprende le dinamiche economiche, dall’altra sfugge la ragione del perché Disney assolda registi così capaci e noti per ripiegarli in storie prive di immaginari propri. La possibilità della contestualizzazione, la quale dovrebbe giovare delle nuove tecnologie, non sembra aver ancora trovato la sua via; Dumbo non si prende i suoi tempi, è un film lungo che ha paura di perdere l’attenzione dello spettatore, soffre delle ansie di produzione dei propri ideatori, e così si rivela al limite del televisivo, guidato da logiche d’ascolti e da una mal riposta fobia. Basterebbe un po’ di fiducia in più, perché come lo spettatore del 1941 rimase folgorato da una sequenza di rosa elefanti, psichedelici prima che questo fosse uno stile, così lo spettatore d’oggi si rammarica della loro assenza, o perlomeno di un loro eguale.

[…] «Dumbo», Tim Burton spicca il volo? […]