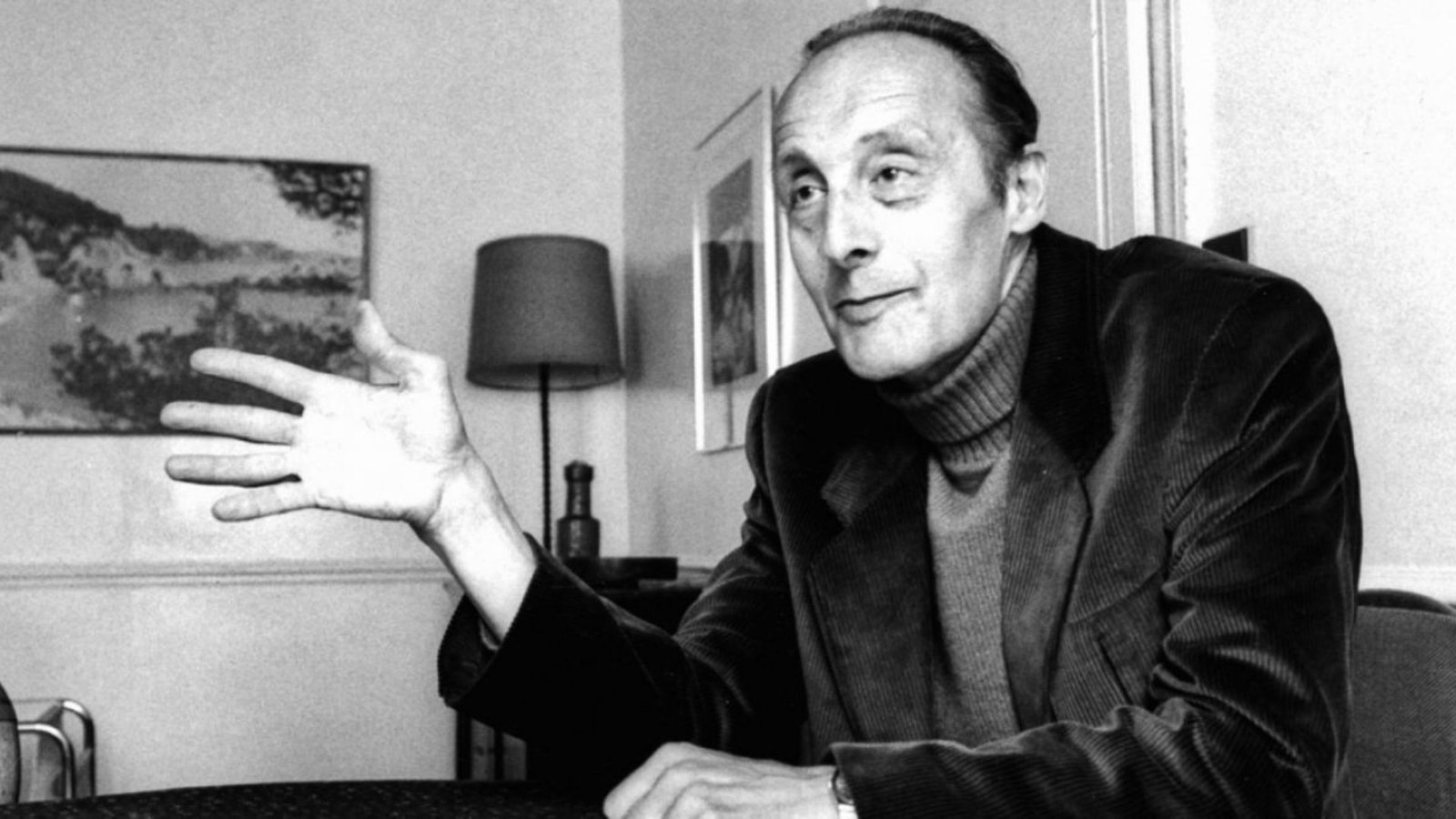

Negli ultimi anni il termine ecologia ha acquisito un ruolo sempre più centrale nel dibattito pubblico data la crescente importanza della crisi climatica contemporanea. Oggi risulta del tutto naturale associare la questione ecologica alle rivendicazioni sociali per una società più sostenibile, capace di tenere in debita considerazione la limitatezza delle risorse del pianeta; ma questa associazione tra dimensione ecologica e dimensione sociale non deve affatto esser data per scontata. Tra i pensatori che più hanno contribuito alla comprensione dell’ecologia in termini socio-politici va annoverato senza dubbio il filosofo austriaco naturalizzato francese André Gorz, pseudonimo di Gerhart Horst.

La genesi dell’ecologia politica

Di fatto è con André Gorz che si assiste alla contaminazione dell’ecologia, intesa non più come scienza autonoma del mondo naturale (o tutt’al più del rapporto tra esseri umani e ambiente circostante), ma come progetto politico di rinnovamento radicale della società contemporanea in termini socialisti. È per tali ragioni che è possibile definire la nuova ecologia, o meglio, l’ecosocialismo di André Gorz come uno dei tentativi più audaci di superamento della società capitalistica.

Il rifiuto del modello di produzione capitalistico

Criticare la società dei consumi significa per André Gorz mostrare la non-sostenibilità sotto un profilo sia ecologico che storico-sociale di due aspetti centrali della macchina capitalistica, vale a dire lo sviluppo illimitato delle forze produttive e l’aumento quantitativo della produzione. La falsa promessa del capitalismo consiste nel presentare questi elementi come unica via per ottenere un miglioramento qualitativo delle condizioni di vita degli individui.

Leggi anche:

La natura del capitalismo. Su marxismo ed ecologia

Naturalmente, ciò costituisce il perno dell’intera riflessione gorziana. In altre parole, questa dicotomia rappresenta l’inganno della società dei consumi, un inganno basato sulla falsa correlazione tra aumento della produzione e innalzamento del tenore di vita. In seno a quest’aspetto André Gorz prende le distanze anche da Karl Marx e Friedrich Engels, denunciando aspramente il fatto che nei testi del marxismo classico la transizione verso la società comunista si pone in relazione di continuità con gli stessi due credo della società capitalistica (sviluppo illimitato delle forze di produzione e aumento quantitativo della produzione). Occorre pertanto decostruire questo modello di sviluppo sia da un punto di vista storico-sociale che da un punto di vista più specificatamente ecologico.

L’inganno storico del capitalismo: più è meglio

In primo luogo il nesso tra il più della produzione e il meglio del tenore di vita deve essere decostruito dal momento che storicamente il modo di produzione capitalistico ha perseguito l’obiettivo dell’innalzamento dei livelli produttivi in vista dell’accumulazione di capitale e della massimizzazione del profitto. Se infatti a un primo sguardo si potrebbe concordare con l’idea secondo cui una maggiore disponibilità di beni avrebbe permesso un corrispondente maggiore soddisfacimento dei bisogni, è nell’obsolescenza programmata della merce e nella funzione sociale del consumare che André Gorz suggerisce di rivolgere la nostra attenzione. Più non corrisponde affatto a meglio nella società capitalistica dal momento che la quantità di merce continuamente immessa nel mercato sconta la condizione di essere progettata con una specifica data di scadenza, costringendo il consumatore a soddisfare un determinato bisogno ricorrendo a un numero sempre maggiore di beni, dinamica che non può che gravare sulle condizioni delle classi meno abbienti. Detto altrimenti, tra abbondanza materiale e soddisfacimento dei bisogni non si dà alcun rapporto di diretta proporzionalità.

Leggi anche:

Poesia e critica del capitalismo: dietro la barba di Marx

Il fatto che i bisogni vadano soddisfatti ricorrendo a un numero sempre crescente di prodotti è un progetto tipicamente capitalistico. Naturalmente, per far sì che possano essere immesse sul mercato quantità sempre maggiori di merce, è necessaria una proliferazione smisurata dei bisogni creati artificialmente su misura del consumatore dalla stessa società capitalistica per mezzo dell’industria pubblicitaria. Per il tramite di questa l’atto del consumare assume un valore simbolico, configurandosi come criterio di differenziazione sociale: è attraverso le forme e i contenuti del consumo che vengono alimentate le disuguaglianze, riproposte le gerarchie e che sorgono nuove forme di povertà. Ben lungi dal fornire le basi per il miglioramento delle condizioni di vita delle classi sociali più svantaggiate, André Gorz denuncia come l’imperativo capitalistico della crescita economica ad ogni costo non tenga in minima considerazione l’ampliarsi della forbice sociale.

La non-sostenibilità ecologica del capitalismo

Ma la ragione per cui André Gorz insiste nel rifiutare l’imperativo della crescita quantitativa non risulta problematico solo da un punto di vista storico-sociale. Oggi più che mai l’innalzamento dei livelli produttivi mostra la sua sostanziale indifferenza nei confronti della limitatezza del mondo naturale, assumendo la natura nella doppia sfaccettatura di risorsa di cui appropriarsi e di discarica da inquinare. In questo senso il capitalismo ˗ così come, André Gorz lo sottolinea contro Marx, il socialismo improntato sulle stesse forze produttive – sembrerebbe non avvedersi del suo debito nei confronti del mondo naturale da cui da sempre trae le proprie risorse.

Al fine di porre un argine all’essere “fuori controllo” dell’aumento produttivo André Gorz nota come dominio della natura ed ecologia non siano necessariamente in contraddizione; ciò vale fin quando da un lato l’attività economica rispetta il livello delle risorse non rinnovabili e dall’altro gli effetti distruttivi per lo sfruttamento delle risorse rinnovabili non superano quelli positivi. L’errore del capitalismo non consisterebbe pertanto nel porsi come dominatore del mondo naturale, quanto piuttosto nella contraddizione tra una regolamentazione della produzione capace di tener conto dei ritmi e della limitatezza della biosfera e la sua stessa logica costantemente votata all’accumulazione. È proprio in virtù di questa contraddizione tra pianificazione razionale e credo capitalista che André Gorz denuncia pertanto la non-sostenibilità ecologica e sociale del modello capitalistico.

Leggi anche:

Cinque saggi da leggere su natura, ecologia e filosofia

La controproposta ecosocialista

In aperta rottura con il modello attuale, l’ecosocialismo si pone il duplice obiettivo di decostruire il paradigma della crescita quantitativa ad ogni costo e di reinserire l’economia all’interno della società subordinandola al controllo degli individui associati (produttori e consumatori). La riappropriazione dell’essere-altro dell’economia ne permette la sussunzione sotto gli scopi umani e non sotto le oscillazioni del mercato. In vista del raggiungimento di questi obiettivi, l’agenda ecosocialista pone come fondamentali le seguenti tre condizioni. Pianificazione democratica degli obiettivi, delle scelte di produzione, di distribuzione, di consumo. Nuova struttura tecnologica delle forze produttive. Collettivizzazione dei mezzi di produzione.

Naturalmente, perché abbia senso strappare la dimensione economica alle leggi impersonali del mercato, non è possibile affidare le scelte di investimento e consumo, nonché la tipologia di forze produttive coinvolte, alle élites imprenditoriali e/o governative. Occorre che al loro posto subentrino consorzi e associazioni che, coinvolgendo trasversalmente la popolazione, riorientino tali scelte nel segno di una pianificazione democratica dal basso, capace di tenere in debita considerazione sia i bisogni reali di ogni territorio che i limiti del mondo naturale.

Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!

Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!

Non sono d’accordo che la soluzione stia nel “reinserire l’economia all’interno della società subordinandola al controllo degli individui associati (produttori e consumatori)”. Credo che ci sia un grave errore all’origine: considerare che la specie umana debba/possa dominare la natura. Perché qui, secondo me, si annida la radice dei nostri mali: considerare la specie umana al vertice dell’evoluzione. Ne siamo così sicuri? Oppure è un bias dovuto all’autopercezione di questa specie? Tutto dipende da che cosa si considera “successo”, o “progresso”. Vogliamo essere banali e fare l’esempio del Buthan? Forse, sarebbe il caso di considerare che cosa significhi essere felici, stare bene, fermarsi a riflettere su che cosa faccia di una vita qualcosa di veramente prezioso, come vivere insieme in accordo, rispettarsi indipendentemente dalle diversità biologiche e culturali, sentirsi parte di un unico ambiente fatto di rocce, animali, vegetali e micorganismi (sì, anche loro, batteri e virus), costruitosi in milioni di anni mettendo in opera equilibri mirabili che ancora non conosciamo del tutto, e che perciò per prima cosa dobbiamo rispettare (come si può pensare di “dominare” se prima non si conosce a fondo con che cosa si ha a che fare? E che tipo di effetti domino – anche nefasti – si possono innescare? Eppure, di esempi nella storia e di teorizzazioni in tal senso ce ne sono a bizzeffe!). Ecco, credo che qui stia l’errore primigenio. Credo che sia il caso di cambiare radicalmente paradigma. E questo è, di fatto, un processo culturale, che riguarda ciascuno di noi. Come diceva Bianciardi ne La vita agra: la rivoluzione deve iniziare “in interiore homine”. Perché finché ci saranno persone come i sindaci dei comuni trentini che vogliono uccidere gli orsi rivendicando il “diritto degli abitanti di frequentare i propri boschi”, beh, non si andrà troppo lontano. E neanche la “pianificazione democratica”. Certo, ci vuole tempo, e tempo non ce n’è rimasto molto. Ma è l’unica strada per preservare quel po’ di futuro che ancora rimane (e che se continuiamo così sarà sempre più scarso). Lo dico come 63enne senza figli e nipoti “di sangue” ma che non vuole rassegnarsi a veder andare in fumo tutti gli ideali della sua adolescenza e quelli che ha abbracciato in seguito, nel corso di tutta una vita. Caro Lorenzo, ti auguro con tutto il cuore di goderti la pesca in un’isola greca a tarda età. Io per parte mia ho deciso a vent’anni che le mie ceneri vengano sparse dalla cima del monte Cinto, a Delo (mi chiamo Cinzia…).