Già nel 1894 il poeta Gian Pietro Lucini si schierava dalla parte del «nuovissimo» grazie al quale si sarebbe potuto «abbattere il finito e l’incatenato per la libertà». L’atteggiamento e la visione erano già quelli del Futurismo, tant’è vero che nell’anno del Manifesto, il 1909, lo stesso Filippo Tommaso Marinetti si occuperà dell’edizione della maggiore raccolta poetica luciniana, cambiandone il titolo: non più Canzoni amare (titolo effettivamente in odore di «Chiaro di luna»), bensì l’eloquente e aggressivo Revolverate.

Marinetti: il padre del Futurismo

Si propone qui il mito dell’arma da fuoco, idolo del nuovo secolo al pari dell’automobile. Scorrendo le pagine di Lucini, salta comunque all’occhio una certa parentela letteraria con gli scrittori della Scapigliatura. Non è una parallelo da sottovalutare: gli scapigliati hanno preceduto il Futurismo con il loro atteggiamento di contestazione e ribellione, ponendosi anch’essi in antitesi con l’ordine, con la tradizione. Emblematica è la parabola di Arrigo Boito, che da più fervido avversario di Giuseppe Verdi giungerà a scrivere per il compositore emiliano ormai vecchio gli ultimi due libretti d’opera. Se il Futurismo ebbe maggiore successo, se esso fu preso sul serio e fece proseliti a differenza dell’effimera esperienza scapigliata, compromessa ancora e in maniera decisiva con un astratto idealismo romantico, lo si deve soprattutto a Filippo Tommaso Marinetti, che programmaticamente impose la propria visione di intellettuale.

Leggi anche:

La Fosca di Tarchetti: storia di una diatriba fra luce e buio

Leggendo un qualunque testo di Marinetti è possibile avere l’impressione di trovarsi di fronte ad una mente poco lucida, forse addirittura ad un pazzo: in realtà il padre del Futurismo era dotato, oltre che di una cultura vastissima, di una assai notevole consapevolezza artistica. Il suo è un programma pratico, assolutamente da attuare, non vuole essere un castello in aria, ma punta al reale, alla concretezza. La nuova religione è la Velocità, da anteporre al languido cristianesimo (evidenti qui gli influssi di Nietzsche), e l’immaginazione va lasciata libera, senza fili.

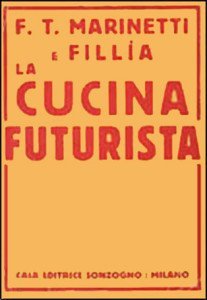

Se «le grandi scoperte scientifiche» hanno prodotto il «completo rinnovamento della sensibilità umana», compito del Futurismo sarà quello di portare il Verbo nel mondo, ispirando ogni tipo di arte per poi entrare nella vita quotidiana come nuova visione della realtà. E’ con questo fine che Marinetti firmò e promosse, assieme ad altri intellettuali, numerosi manifesti, dei generi più disparati: accanto a quelli più “classici” su letteratura, architettura, pittura, teatro e musica, ne abbiamo alcuni inerenti persino la cucina, dove è testimoniata una feroce acredine per la pastasciutta («assurda religione gastronomica italiana»), altri che si occupano del ruolo della donna, e naturalmente è pionieristico l’interesse per la neonata arte cinematografica e per la pubblicità.

La figura della donna

Spesso accusato di antifemminismo, se non addirittura di misoginia, la visione di Marinetti è senz’altro da ritenere almeno sessista («uomo-torpediniera, donna-golfo», con esplicito rimando sessuale), ma va contestualizzata con il clima culturale e sociale dell’epoca. A inizio ‘900, e soprattutto negli anni in cui nasce e si sviluppa il Futurismo, l’Italia viveva una vera e propria “D’Annunzio-mania”: ad esserne attratte erano soprattutto le donne borghesi. Come osserva anche Guido Gozzano, le golose avventrici di una confetteria sembrano gustare, nel loro orgasmo gustativo, «non crema e cioccolatte,/ma superliquefatte/parole del D’Annunzio». Ad un rivoluzionario come Marinetti, la figura femminile dipinta e creata da Gabriele d’Annunzio si configurava certo come qualcosa di deleterio, nocivo alla concezione di uomo che il Futurismo propugnava. Scriveva a tal proposito lo studioso Mario Verdone:

«[…] disprezzo della donna significa disprezzo della donna fatale, dei prototipi dannunziani e fogazzariani […]; significa disprezzo dell’erotomania decadente e del dongiovannismo sentimentale. […] L’antifemminismo, dunque, c’è: ma è artistico. I futuristi non sono contro la donna, ma contro un certo tipo di donna; e non sono contro l’arte delle donne […], ma contro l’arte che è femmina».

Leggi anche:

Le passioni e il tormento di Gabriele D’Annunzio

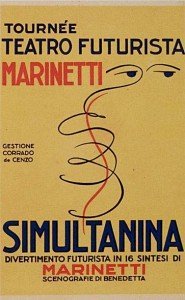

Il teatro dei fischi

Fra le innovazioni più interessanti introdotte da Marinetti e dai futuristi vi sono quelle che riguardano la concezione del teatro. Il teatro futurista è teatro sintetico, e dunque: «atecnico-dinamico-simultaneo-autonomo-alogico-irreale». «La voluttà d’essere fischiati» inebria gli autori, il cui compito è quello di provocare e infastidire il pubblico con trovate sempre nuove: battute recitate in contemporanea, assenza di trama, assurdità e disgregazione strutturale sono il pane quotidiano della “drammaturgia” (se così si può chiamare) futurista. L’esibizione a teatro diventa un vero e proprio happening, e capita spesso che chi assiste si sia spinto in sala esclusivamente per fischiare e coprire Marinetti, o chi per lui, di ortaggi. Lo stesso Marinetti, nel 1905, in occasione della prima rappresentazione del suo Le roi Bombance, fischia e inveisce contro la propria opera.

Il carattere della serata futurista è dunque quello della performance art, che al movimento d’avanguardia deve moltissimo, se non addirittura la propria essenza, che trova nella provocazione, nell’esibizione dell’artista stesso che si propone quale parte fondamentale della propria opera in fieri, terreno comune e ispirazione. Dal futurismo scaturiscono dunque l’arte performativa, certi esperimenti dadaisti, e perfino, per certi versi, il teatro di Beckett, che pur ponendosi altri obiettivi adotta un sistema comunicativo del tutto simile.

Leggi anche:

Samuel Beckett e il Teatro dell’assurdo

Marinetti: la speranza verso il futuro

Se si sospende il giudizio sull’ideologia di Marinetti (ma ci si ricordi, in ogni caso, che il Fascismo si servì in maniera strumentale del Futurismo, e che è un errore correlare troppo strettamente queste due esperienze così differenti) si può fare la conoscenza, come per la prima volta, di un intellettuale completo, dalle idee rivoluzionarie, che seppe influenzare tutto un periodo della storia italiana e non solo.

Marinetti fu un grado di dialogare, in maniera critica, dialettica e cruenta, con il passato, naturalmente sempre puntando al futuro, come un proiettile scagliato in avanti. Ma, soprattutto, fu in grado di leggere il presente e di esprimere un giudizio a riguardo, proponendo una visione personale ed originale. Filippo Tommaso Marinetti cercò, in un periodo tesissimo e tragico della storia nazionale, di dare una risposta alle tante inquietudini che tormentavano la società. E la speranza verso il futuro, a più di cent’anni di distanza, è ancora oggi ugualmente necessaria.

Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!

Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!

[…] la sua solidarietà al fascismo. Il primo di questi venne scritto in occasione della morte di Filippo Tommaso Marinetti, che viene fatto ritornare in vita per combattere ancora, e del bombardamento del Tempio […]

[…] La scadenza del centenario dalla morte dell’artista ha coinciso con il ritrovamento negli archivi della Civica di Verona di un ampio nucleo di inediti documenti che permettono nuove analisi critiche all’opera di Boccioni. Tra queste l’affascinante “Atlante delle immagini” che l’artista costruì con il progredire del proprio lavoro e delle idee creative, assemblando insieme tutte le immagini di varia provenienza che gli furono da spunto o da modello per lo studio delle proprie opere. Nella mostra è presente inoltre una Rassegna stampa futurista che raccoglie stralci di giornali internazionali riguardanti il movimento del Futurismo, collezionati con l’aiuto dell’amico Filippo Tommaso Marinetti. […]