di Davide Cassese

Alla fragorosa risonanza mediatica e al forte sostegno politico che ha avuto la manovra del lavoro – il famoso Jobs Act – non hanno fatto seguito risultati incoraggianti. L’elemento degli sgravi contributivi ha trainato, sì, le assunzioni, ma non si sa come evolverà l’occupazione al termine degli sgravi. Proviamo a approfondire la legge e le sue implicazioni.

La legge e la sua interpretazione economica

Nel dicembre 2014 è diventato legge il Jobs Act, il provvedimento governativo finalizzato a riformare il mercato del lavoro italiano. Questo provvedimento si compone di due parti: il decreto Poletti e una legge riferita ai decreti attuativi. Questa riforma è stata il cavallo di battaglia del precedente esecutivo e ha fatto registrare risultati assai discutibili. L’obiettivo del governo era quello di semplificare “la giungla contrattuale” preesistente attraverso l’introduzione di un contratto a tutele crescenti, e di un comparto di norme in materia di ammortizzatori sociali, attività ispettiva e politiche attive. Il nuovo contratto a tutele crescenti prende il nome dal processo di rafforzamento delle tutele per il lavoratore, calcolato in base all’anzianità di servizio del dipendente alla data del licenziamento. La novità del contratto riguarda la sostituzione della precedente disciplina incorporata nell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori essendo prevista, nell’attuale riforma, una drastica riduzione delle possibilità di reintegro in caso di licenziamento. Il testo della legge prevede le possibilità di reintegro del lavoratore nei casi di licenziamento discriminatorio, licenziamento disciplinare in relazione al quale sia «direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore» e di licenziamento orale. L’idea alla base della suddetta riforma è quella di sfoltire le rigidità presenti nelle discipline contrattuali e con esse i sistemi di tutela e protezione del lavoratore, faticosamente raggiunti nel 1970 con lo Statuto dei lavoratori, per favorire l’aumento dell’occupazione. L’articolo 18, infatti, è spesso stato assimilato alla stregua di quegli impedimenti al licenziamento, retaggio di una cultura superata dai tempi e dalle circostanze, che ingessano e irrigidiscono il mercato del lavoro. Negli obiettivi, quindi, il superamento dell’articolo 18 avrebbe dovuto garantire una maggiore facilità di licenziare ma anche l’aumento delle assunzioni e, in ultima analisi, dell’occupazione.

Decontribuzione, Jobs Act e livelli di occupazione

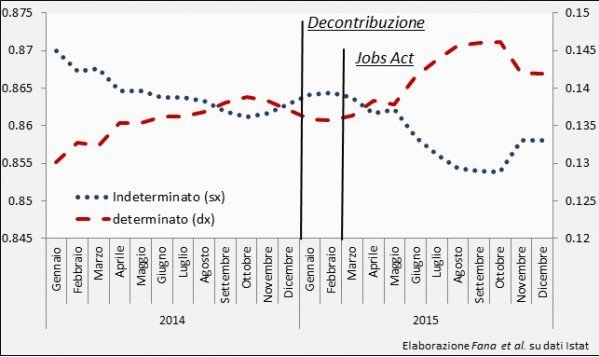

Il dibattito sull’efficacia di questo provvedimento è stato molto aspro. Le diverse parti in causa hanno accampato istanze troppo spesso viziate da imperfezioni interpretative e questo ha avuto, per riflesso, un riverbero importante anche presso l’opinione pubblica e presso diversi media, confusi da vari elementi della questione. Il punto più alto è stato raggiunto quando fu promosso l’esonero contributivo triennale per i datori di lavoro che avessero assunto con contratti a tempo indeterminato, tema contenuto nella Legge di Stabilità e non nel pacchetto Jobs Act. Il sedimentarsi di incomprensioni e inesattezze ha portato molti commentatori a confondere il contenuto della Riforma del Lavoro con quello delle decontribuzioni. Proprio questa commistione di concetti faceva ritenere che la ripresa delle assunzioni e l’accensione di contratti a tempo indeterminato fosse diretta conseguenza del Jobs Act, quando in realtà si dimostra che è stato lo sclancio delle decontribuzioni a fare aumentare i contratti a tempo indeterminato. Come si vede dalla figura in basso, tratta un paper pubblicato da alcuni ricercatori italiani, l’impatto della decontribuzione è stato rilevante: si registra l’aumento dei contratti a tempo indeterminato da gennaio 2015 fino a marzo, con conseguente caduta dei contratti a tempo determinato, e si registra il trend opposto da marzo 2015, quando è entrata in vigore la nuova forma contrattuale – salvo avere una ripresa ad ottobre 2015.

Lo stimolo all’assunzione con contratti a tempo indeterminato è dimostrato anche dai dati pubblicati nell’Osservatorio delle politiche occupazionali e del lavoro, in cui viene dimostrato come, tra le diverse categorie di beneficiari dell’esonero contributivo triennale, i lavoratori assunti a tempo indeterminato hanno fatto registrare i risultati più rilevanti. Infatti gli incentivi a tempo indeterminato ammontano a 933.727 unità nel 2015, come dimostra il Prospetto1.

Non si può negare che un aumento dei contratti a tempo indeterminato ci sia stato ma non si può parlare di aumento di occupazione reale e stabile visto che si tratta, molto spesso, di trasformazioni di contratti già esistenti. A dimostrazione di questo, dai dati Istat rintracciabili nel Rapporto annuale 2016 si può rilevare che nell’ultimo anno la decontribuzione è stata il principale fattore a sostegno dell’occupazione delle imprese, dove il 56,5% delle imprese operanti nel settore della manifattura e il 53,7% delle imprese di servizi ha dichiarato che i nuovi contratti a tempo indeterminato rappresentano la conversione di rapporti di lavoro, prevalentemente atipici, già presenti in azienda. Non appare azzardato ritenere, in ultima analisi, che almeno nel periodo di attivazione dello sgravio fiscale l’incremento dei contratti a tempo indeterminato sia stato il diretto risultato di questa politica e non del Jobs Act. Tuttavia esultare per l’aumento dei contratti accesi può apparire ingenuo e fuorviante poiché se si valutano i costi e i benefici della decontribuzione, a fronte di un costo per il bilancio pubblico, secondo le stime Istat, superiore ai dieci miliardi, si è potuto registrare un risultato assai discutibile che, da un lato non ha avuto effetti significativi di “prolungamento” sulle assunzioni successive, e dall’altro ha aggiunto spese al bilancio dello Stato in un epoca di forte avversità a queste manovre. Sulla base di questi dati non vi è certezza che allo scadere delle decontribuzioni si possa propendere verso un livello di occupazione strutturalmente stabile, sebbene noi tutti ce lo auguriamo. Questa tesi viene sostenuta anche nel Rapporto Svimez 2016 per lo Sviluppo del Mezzogiorno in cui vengono salutate con favore le proposte di decontribuzione ma, allo stesso tempo, viene confermato come il combinato disposto Jobs Act – decontribuzione «non sia riuscito a modificare il comportamento prevalentemente delle imprese, che tendono ancora a privilegiare l’occupazione a termine e quella atipica senza effetti sull’occupazione stabile».

Libertà di licenziare non vuol dire possibilità di assumere

L’auspicio della riforma era quello di facilitare le assunzioni attraverso l’introduzione di norme meno stringenti in tema di licenziamento per i datori di lavoro. Analizzando i dati pubblicati nell’Osservatorio sul precariato Inps possiamo registrare, tra il 2015 e il 2016, un aumento complessivo dei licenziamenti per un valore pari a 17.650 unità, con un aumento – soprattutto – dei licenziamenti avvenuti per giustificato motivo, come mostra la TAB.6.

A dimostrazione del fatto che una maggiore flessibilità non comporta necessariamente l’aumento delle assunzioni, la TAB.1 fa notare come, da gennaio a settembre 2016, rispetto al 2015, le assunzioni a tempo indeterminato si siano ridotte di 442.558 unità, cioè del 32,3% rispetto al 2015 e come le trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato si siano ridotte, per il medesimo periodo, del 34,4%.

Un calcolo totale ci permette di ritenere che per il 2015 a fronte di 1.368.405 nuovi rapporti a tempo indeterminato, si è registrata la cessazione di 430.894 rapporti a tempo indeterminato. Il risultato netto, a lordo della decontribuzione, è la creazione di 937.511 di posti di lavoro. Se si considera che, per il 2015, i beneficiari della decontribuzione per i contratti a tempo indeterminato sono stati 933.727, dovremmo ammettere che la creazione di posti di lavoro imputabile alla riforma è stata di 3.784 unità.

Uno sguardo alla qualità dell’occupazione

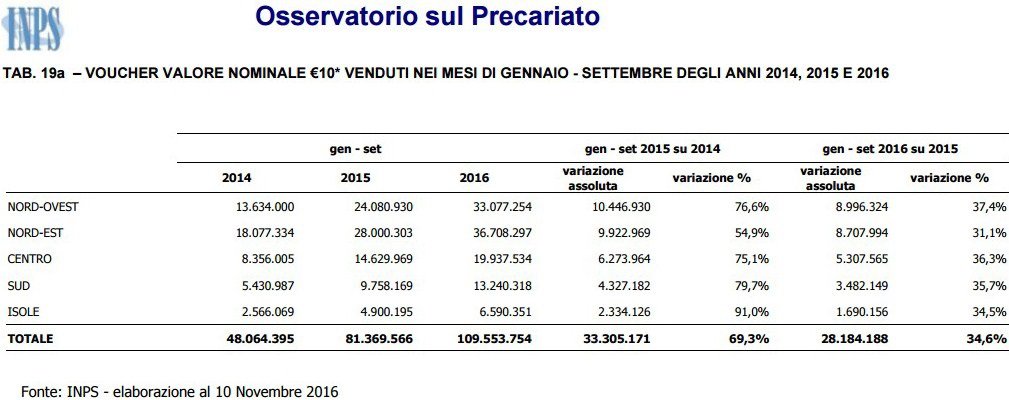

Un capitolo a parte lo meritano i voucher, buoni lavoro dal valore nominale di 10 Euro che rappresentano la corresponsione data ad un lavoratore impiegato in “prestazioni accessorie”. Peccato che questa forma di lavoro altamente precaria venga utilizzata moltissimo non solo per le prestazioni accessorie, alimentando da un lato delle assunzioni fittizie, instabili e degradanti per il lavoratore, dall’altro comportamenti che non si tarderebbero a definire al limite della legalità. Ancora affidandoci ai dati pubblicati nell’Osservatorio sulla precarietà dell’Inps si registra, nel 2016, la vendita di ben 109.553.754 voucher e una variazione, rispetto al 2015, del 34.6%.

Conclusioni

I dati presentati in questa trattazione mettono in luce una realtà poco edificante. Si è potuto dimostrare che gli effetti del Jobs Act in senso stretto sullo stato dell’occupazione sono stati molto modesti, mentre gli effetti “espansivi” della decontribuzione hanno manifestato la loro essenza, e questo è dimostrato dal fatto che molti imprenditori abbiano salutato con favore la politica suddetta mentre molti lavoratori abbiano manifestato scetticismo sulla stabilità dell’occupazione futura. Tuttavia non ci si può fermare ad una mera interpretazione esegetica dei dati, ma appare quanto mai necessario indagare a fondo le ragioni di questa debacle, analizzando i presupposti teorici alla base della riforma. Il paradigma teorico dominante suggerisce di ridurre il grado di protezione del lavoratore per riallocare efficientemente la forza lavoro e aumentare l’occupazione. Tuttavia, fanno notare Brancaccio e Passarella(2012), i livelli di occupazione dipendono dalla domanda effettiva di beni e servizi, non dalla flessibilità del lavoro. Pertanto, a parità di domanda, i contratti flessibili generano un incentivo sia alle assunzioni sia ai licenziamenti con un effetto netto sull’occupazione pressoché irrisorio. In più, precarizzandoli, i lavoratori sarebbero indeboliti contrattualmente e si genererebbero conseguenze incresciose e allarmanti. Queste teorie, tuttavia, hanno avuto un’influenza molto forte sui nostri governi, a partire dal Pacchetto Treu, passando per la Legge Biagi e la Riforma Fornero e culminando nel Jobs Act: manovre tutte finalizzate ad aumentare i livelli di flessibilità del lavoro. Tali politiche, come dimostrano i dati, non hanno permesso di avere risultati significativi sull’occupazione. Appare sorprendente come l’Ocse, e anche altre prestigiose istituzioni internazionali, abbia salutato con favore il Jobs Act. Persino Olivier Blanchard (2006) ha sostenuto, tramite uno studio dal titolo European Unemployment: the Evolution of Facts and Ideas, che «le differenze nei regimi di protezione dell’impiego appaiono largamente incorrelate alle differenze tra i tassi di disoccupazione nei vari Paesi» come dimostrerebbe la figura in basso. A meno che non si voglia, con l’aumento della flessibilità e con la moderazione salariale, surrettiziamente migliorare i conti con l’estero – strategia che, se praticata da tutti, porta ad un gioco a somma negativa – non è inopportuno pensare che proseguire con queste politiche può solo peggiorare la situazione, incidendo sulla stabilità dell’occupazione e sui salari dei lavoratori.

Rifertimenti bibliografici

Blanchard, O. (2006) European Unemployment: the Evolution of Facts and Ideas, Economic Policy

Brancaccio, Passarella (2012), L’austerità è di destra

Fana, Guarascio, Cirillo (2016), Lavoro e Jobs Act, ecco perché l’inversione di tendenza non pare essere all’orizzonte, Econopoly

INPS (2016), “Osservatorio delle politiche occupazionali e del lavoro”, Novembre

INPS (2016), “Osservatorio sul precariato Report mensile Gennaio-Settembre 2016”

ISTAT (2016), “Rapporto annuale 2016”

Realfonzo, Esposito (2014), Gli insuccessi nella liberalizzazione del lavoro a termine, economiaepolitica

SVIMEZ (2016), “Rapporto per lo Sviluppo del Mezzogiorno”, Roma, 10 Novembre

[…] > CONTINUA A LEGGERE su […]