L’arte medievale, nell’immaginario comune, si ricollega al tema religioso e l’allegoria. In realtà tutto ciò risulta riduttivo. Infatti, durante gli anni d’oro dei comuni italiani, nacque un genere artistico profano e politico: la pittura infamante. Si trattava di una condanna pubblica e morale riservata ai traditori della città, ai ladri e i fraudolenti. Coloro che infangavano il codice d’onore feudale venivano condannati alla vergogna sociale di fronte alla comunità della loro città e i posteri. Questa tipologia d’arte fu un esperimento molto interessante che non ha avuto alcun corrispettivo al di fuori dell’Italia e nel resto dell’Europa in quel periodo.

Che cos’è la pittura infamante?

La pittura infamante (o d’infamia) è un genere artistico che si sviluppò in Italia tra la fine del XIII e la metà del XIV secolo. Questo tipo di rappresentazione artistica fu un’esperienza breve che si diffuse solo sul territorio italiano. Infatti fu un esperimento sociale che non ebbe un reale corrispettivo fuori dalla nostra penisola.

La pittura infamante serviva per condannare un individuo all’onta e alla derisione della comunità per un periodo più o meno lungo. Questi dipinti, voluti dalle autorità cittadine, coinvolgevano la comunità nel giudizio della colpa del singolo. La pena che il condannato subiva era reputata un’offesa morale ed era ritenuta particolarmente efficace perché risultava incancellabile.

In origine per i trasgressori della legge le pene erano afflittive, cioè comportavano un dolore fisico per il condannato; ciò non sembrava essere abbastanza, per questo si aggiunse il disonore pubblico. Le immagini di derisione arrivavano fino ai gradi estremi di rappresentazioni violente e brutali del colpevole.

[Fonte: Hanged-men-pittura-infamante-andrea-del-sarto-6c – Pittura infamante – Wikipedia]

Colpire attraverso la dimensione pubblica: le motivazioni

Le motivazioni che spinsero le comunità medievali ad adottare la pittura d’infamia come pena per i trasgressori furono diverse, ma tutte sono riconducibili al senso di comunità in cui l’uomo dell’epoca era profondamente immerso.

Per l’uomo medievale la dimensione sociale era un aspetto fondamentale della sua vita. Utilizzare l’immagine significava fare leva sulla sensibilità collettiva per colpire l’individuo nella sua rispettabilità. L’uso dell’immagine per punire era un mezzo concreto per raggiungere un mezzo concreto: la condanna.

L’immagine, grazie alla sua immediatezza, permetteva di veicolare un’ampia gamma di messaggi e informazioni e per questo era lo strumento migliore di propaganda. Inoltre dobbiamo tenere conto del fatto che la platea di spettatori medievali che guardava a queste opere era per lo più illetterata e analfabeta. Quindi serviva un mezzo che fosse facilmente comprensibile, di monito e potesse coinvolgere tutte le classi sociali della città.

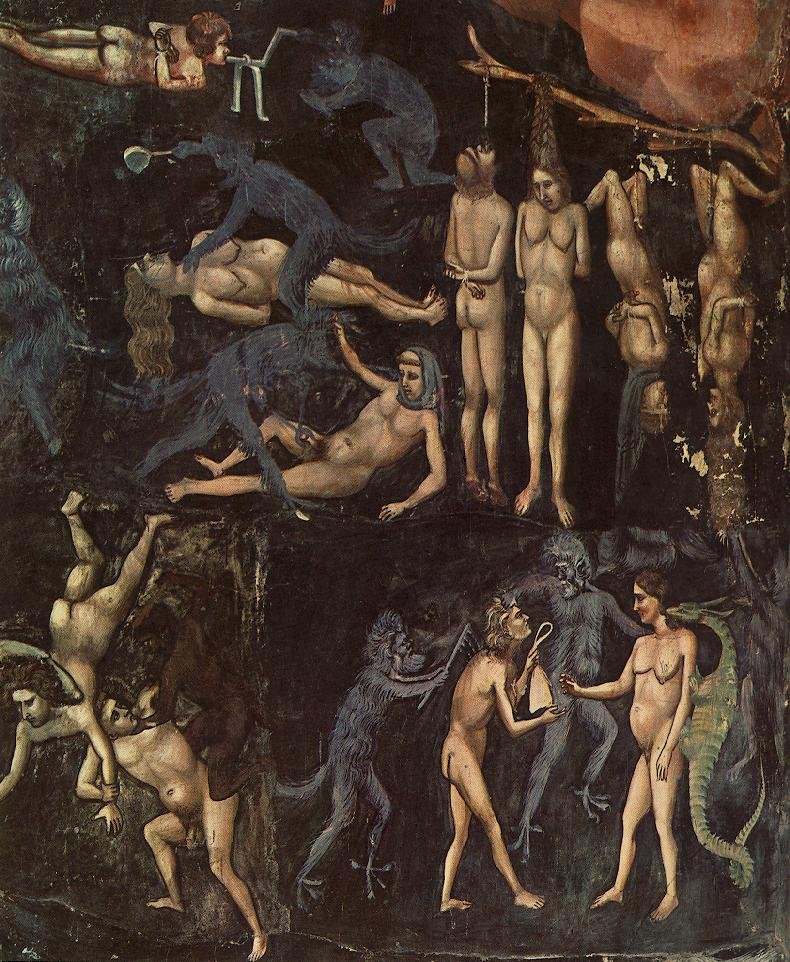

[Fonte: Andrea Orcagna – The Expulsion of the Duke of Athens – WGA16663 – Cacciata del Duca d’Atene – Wikipedia]

Un’ampia gamma di immagini e simbologie

Per colpire la comunità che intendeva coinvolgere nel giudizio del colpevole, la pittura infamante sviluppò una gamma di immagini offensive diverse a seconda dei reati. Le raffigurazioni diventavano mano a mano più complesse se gli atti di accusa turbavano gli equilibri e la situazione politica della città. Il linguaggio iconico utilizzato era davvero ricco e anche la simbologia ricopriva un ruolo fondamentale. Forche, catene, fiamme, diavoli e animali fantastici facevano da contorno ai tormenti dell’imputato, molto spesso impiccato a testa in giù o in posizioni del corpo innaturali che dessero sofferenza. A questi elementi comuni venivano associati anche caratteri più specifici per far comprendere il motivo della condanna, come borse piene di denaro per i falsari.

Molto spesso per accompagnare questi caratteri molto espliciti, l’immagine era accompagnata da una didascalia che spiegava la motivazione della condanna pubblica e poteva essere sia in latino che in volgare.

[Fonte Wikipedia]

Nella pittura infamante nulla veniva lasciato al caso: l’importanza del luogo

Anche la scelta del luogo non era lasciata al caso e contribuiva alla carica simbolica che la pittura infamante doveva assumere. Abitualmente erano i luoghi più qualificati all’interno del tessuto urbano, visibili per la maggior parte della popolazione. Non solo le piazze e le strade principali, ma anche i quartieri delle diverse arti o i mercati. Per amplificare lo sfregio potevano anche essere scelte le porte d’ingresso da cui passavano i viaggiatori, o i postriboli.

In linea di massima però la scelta ricadeva su zone nevralgiche o edifici importanti che rappresentavano la sede delle massime funzioni politiche. Potrebbe sembrare un controsenso inserire all’interno di un palazzo pubblico come quello del comune un dipinto che deplorava un membro della comunità, in realtà contribuiva a rafforzare il carattere ufficiale della pittura.

La scelta serviva quindi a orientare il giudizio collettivo e raggiungere non solo ampio pubblico, ma anche diversificato tra le fasce della popolazione.

[fonte: Wikipedia]

Un tesoro nascosto: il corteo di cavalieri di Brescia

Uno degli esempi più esemplificativi di questo genere artistico in grado di far comprendere appieno il clima comunale dell’Italia del periodo, si trova a Brescia. In una sala del Palazzo Broletto, il palatium maius di Brescia, è conservato un imponente dipinto infamante raffigurante un corteo di cavalieri ghibellini cacciati dalla città.

I cavalieri sono in sella ai loro cavalli, incatenati tra loro, le mani sul volto per nascondersi dall’onta di aver tradito la propria città e le borse sulle spalle, segno di corruzione e avarizia. Le loro azioni contra patriam hanno decretato non solo la condanna all’esilio, ma li ha anche fatti diventare un monito per gli altri. La derisione è accentuata anche da alcuni animali considerati particolarmente degradanti: i topi e un gatto nero, portato sul braccio come un falcone. Un cacciatore sì, ma non nobile quanto un falco, considerata la forma più nobile di arte venatoria.

Il dipinto, che ritrae la cacciata dei ghibellini, si inserirebbe perfettamente nel contesto di lotte tra fazioni del periodo comunale. Secondo gli storici fu voluto dalla fazione guelfa che aveva affermato il suo potere a Brescia intorno agli anni ’70 del Duecento. Inoltre, collocandosi nel cuore pulsante della vita politica cittadina, avrebbe contribuito a dare prestigio e dignità al contributo dato dai guelfi per proteggere Brescia dai traditori, sbeffeggiati per le loro azioni.

L’apparente tramonto della stagione della pittura infamante

Sembra che l’apice della stagione della pittura d’infamia fosse coincisa di fatto con il momento più alto della vita dei Comuni italiani nel Trecento. Di fatto si potrebbe ritenere che la stagione di questo genere pittorico sia stata breve. Le fonti rimaste sono molto spesso andate perdute, anche per volontà delle autorità cittadine stesse. In uno statuto della fine del XIV secolo di Milano e Lodi si ordinava la rimozione delle immagini e dei nomi dei colpevoli dai palazzi cittadini. La sensibilità aveva cominciato a mutare e si riteneva che queste rappresentazioni non avrebbero portato scandalo solo sui colpevoli, ma avrebbero gettato cattiva luce sull’onestà dell’intera città.

Con il passaggio dall’età comunale alle signorie, queste esperienze di deplorazione comunitaria andarono sfumando, ma in realtà non si persero completamente e vennero mantenute per fatti che colpivano fortemente il senso di comunità. Un esempio lampante furono i disegni dei condannati che ordirono la celebre Congiura dei Pazzi a Firenze ai danni della famiglia Medici.

Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!

Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!