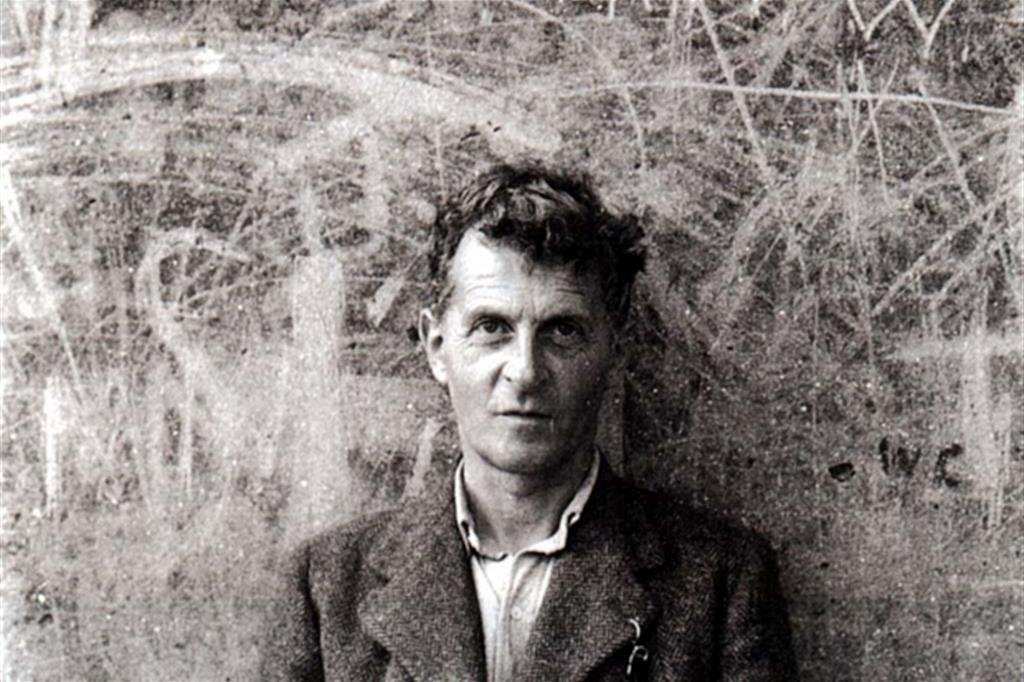

Ludwig Wittgenstein era un antropologo. Non di professione, ma di vocazione: nello sguardo gettato sui problemi, nella capacità di riplasmarli affiancandoli l’un altro, come quando lo straniamento prodotto da usanze e costumi alieni ai nostri, ci costringe a rivedere chi siamo. Ecco: Wittgenstein, questo, sapeva farlo molto meglio degli antropologi.

Il “modo antropologico” di Wittgenstein di affrontare la problematica filosofica

Ray Monk riporta in un passaggio della sua biografia dedicata a Ludwig Wittgenstein che quest’ultimo, di ritorno a Cambridge nel ’29, fece presente a Rush Rhees che il maggior guadagno che aveva tratto dalle conversazioni con l’economista italiano Piero Sraffa era un «modo “antropologico” di affrontare la problematica filosofica». Quest’affermazione, lo sappiamo sempre da Rhees, si colloca negli stessi anni in cui Wittgenstein cominciava la lettura del Ramo d’oro di Frazer, nel 1930. Di lì a poco, Wittgenstein avrebbe iniziato a dettare la prima parte di note che ora compongono il testo Note sul “Ramo d’oro di Frazer” , l’unica opera wittgensteiniana (non pubblicata) esplicitamente dedicata all’antropologia (nonostante poi i riferimenti a quest’ultima ritornino pressoché ovunque nei suoi testi). Si tratta infatti degli anni in cui, dopo aver licenziato il Tractatus logico-philosophicus, nel 1921, Wittgenstein tornava a confrontarsi con le problematiche filosofiche che credeva di aver risolto una volta per tutte, impegnandosi in una «revisione critica» delle posizioni precedentemente avanzate.

«Il ramo d’oro» di Sir. James Frazer

Il ramo d’oro, inizialmente pubblicato da Frazer nel 1890, venne più volte ampliato dall’autore, fino all’edizione definitiva in 12 volumi del 1915. Il saggio si apre con una dichiarazione d’intenti di Frazer, il quale esplicita che il tentativo del testo consiste nell’«illustrare le insolite leggi che regolavano la successione dei sacerdoti di Diana, ad Aricia». Ma questo “antefatto teorico” identificato con l’analisi di un rituale, è solo la premessa che apre il viatico ad una vasta disamina comparativa, poggiante su una teoria di stampo evoluzionistico della magia.

Secondo Frazer, la magia è «sia una falsa scienza che un’arte abortiva» poiché rappresenta un tentativo scorretto di spiegazione dell’origine dei fenomeni naturali e della relazione tra di essi. A questa tesi frazeriana si aggiungeva l’idea, di chiara ascendenza evoluzionistica, che magia, religione e scienza rappresentassero tre tappe consecutive di questo tentativo esplicativo, scandite nei termini di una sempre maggiore efficacia nel controllo dei fenomeni. La scienza, basata sull’esperimento, l’osservazione, la logica razionale, rappresenta il sorpasso teorico dei tentativi errati di spiegazione e controllo dei fenomeni.

La tesi di Frazer che fa della magia e della religione delle teorie abortite, finalizzate al controllo del decorso dei fenomeni naturali, secondo Wittgenstein, inficia alle fondamenta le sue ipotesi. Guardare a magia e religione in questi termini, infatti, autorizza Frazer a pensare che i fatti etnografici (un rito, una festa sacra e così via) debbano essere spiegati. È proprio questo il bersaglio della critica del filosofo tedesco.

L’errore di Frazer secondo Wittgenstein

Come nota Wittgenstein: «il modo in cui Frazer rappresenta le concezioni magiche e religiose degli uomini è insoddisfacente perché le fa apparire come errori». Ma, continua Wittgenstein, se così fosse, se cioè fosse plausibile considerare magia e religione come teorie erronee, allora anche il santo buddista e Agostino nelle sue Confessioni erano in errore pregando o invocando la divinità. Tuttavia, «nessuno di essi invece sbagliava, se non quando enunciava una teoria». L’errore, infatti, è di Frazer, che utilizza illegittimamente un vocabolario concettuale (quello dell’“errore” e della “teoria”) per proiettarlo sui fenomeni etnografici studiati.

Razionalizzando magia e religione, Frazer commette una «fallacia intellettualistica». Difatti, si può parlare di errore solo nel caso dell’espressione in forma proposizionale di uno stato di cose: quando, ad esempio, un’affermazione sia costruita in modo da poter essere smentita da prove contrarie, fallacie argomentativa o incongruenze logiche. Secondo Frazer, su errori di questo tipo è possibile che si fondi una pratica e che, pertanto, scoperto l’errore, l’uomo abbandoni la suddetta pratica. Ma, scrive Wittgenstein, questo «non è il caso quando si tratta dei costumi religiosi di un popolo e proprio perciò non si tratta di un errore» poiché «l’errore nasce solo quando la magia viene spiegata in termini scientifici». In questo modo, in primo luogo, Frazer commette un’importante fallacia argomentativa, assimilando ai criteri della scienza la magia e la religione, e poi pecca anche di etnocentrismo. Nel tentativo di razionalizzare le pratiche magiche e religiose, Frazer «non fa altro che renderl[e] plausibili a uomini che la pensano come lui».

Leggi anche:

La frammentarietà del sapere: problemi e soluzioni

A ciò si aggiunge il fatto che, secondo Frazer le pratiche culturali debbano essere spiegate risalendo alla loro origine, cosicché il significato, ad esempio, di un rito, dovrebbe coincidere con l’usanza originaria che l’ha suscitato. Ad esempio: le cosiddette feste di Beltane presenti in Scozia, durante le quali il partecipante selezionato casualmente attraverso una pesca deve saltare un fuoco posto al centro del gruppo. Per Frazer, spiegare l’usanza, cioè trovarne il significato, significa mostrare come originariamente questa festa doveva consistere in un sacrificio rituale evolutosi: all’uccisione del prescelto corrisponde ora il salto del fuoco. È per questo, continua Frazer, che il rituale suscita un’impressione tanto profonda in chi vi assiste o in chi ne legga le descrizioni: esso ci ricollega all’usanza che ne sta all’origine, spaventandoci.

Il significato delle pratiche

Wittgenstein rovescia quest’impostazione. Non solo, secondo il filosofo austriaco, l’ipotesi che un’analisi genetica del rituale possa spiegarlo è infondata, ma anche è proprio l’impressione che il rituale suscita nel lettore la molla che spinge Frazer a cercarne una spiegazione. Per dirla in altri termini, la spiegazione di una pratica non coincide con il suo significato, né è in grado di spiegare le impressioni che essa suscita. Per converso, è lecito affermare il contrario: le ipotesi formulate dipendono dalle impressioni che tali pratiche suscitano in noi. A questo proposito, Wittgenstein nota che «ciò che facciamo valere come evidenza deve contenere la profondità dell’ipotesi. E tale evidenza è a sua volta non-ipotetica, psicologica». L’aspetto sinistro e profondo consiste «in ciò che mi dà motivo di supporlo», e, a partire da questo sentimento di profondità, Frazer sarebbe indotto ad elaborare le sue spiegazioni. Ma, nota Wittgenstein, tali spiegazioni non rendono meno sinistra «l’intima natura dell’usanza», poiché se l’ipotesi genetica dovesse rivelarsi falsa, l’usanza non perderebbe comunque il suo carattere inquietante.

La profondità dell’usanza è riportata da Wittgenstein in superficie: essa si trova in ciò che muove in noi, nelle corde dell’intimo che tocca e che sentiamo non necessitare di una spiegazione. Wittgenstein mostra in questo modo come ciò che pensavamo essere lontano da noi – un’usanza, un rituale – si conserva, nella sua forma, in tutti quegli atti che noi capiamo, essendoci famigliari, senza sentire l’esigenza di spiegare, proprio perché si appellano ad un elemento comune della nostra esistenza: stringere le labbra quando qualcuno parla troppo, sbattere il pungo sul tavolo dalla rabbia.

L’antropologia speculativa di Wittgenstein

Wittgenstein rifiuta dunque il progetto frazeriano di spiegare i fatti etnografici. Quest’idea riposa su un’ipotesi “antropologica” ben precisa: secondo Wittgenstein è illusorio credere che vi sia una sola ragione, una sola causa, che spinga gli uomini a fare ciò che fanno. Una pratica culturale, come un rito, non poggia su una ragione. Il più delle volte, infatti, essa non risponde ad una credenza o ad un’opinione, ma appartiene ad una categoria di pratiche che Wittgenstein definisce «rituali». Nel momento in cui l’analisi si imbatte in una tale pratica, l’antropologo deve dimettere la pretesa di spiegarla, limitandosi descriverla, ovvero a a dire «laddove coesistono quell’usanza e queste concezioni, l’usanza non deriva dalla concezione – là semplicemente si danno entrambe». Facendo l’opposto, ossia, come Frazer, cercando una ragione, l’analisi non produce una spiegazione ma una “mitologia”.

Leggi anche:

La vita e il filosofo. Riflessioni sulla verità come incorporazione etica

Descrivere non significa costruire una teoria ma, nel caso dell’antropologo, osservando i «dintorni di un modo d’agire», rintracciare le somiglianze e le differenze tra i fatti etnografici. L’“antropologia speculativa” di Wittgenstein, opera in questo modo: attraverso l’invenzione sistematica di esempi, l’immaginazione di forme di vita o di giochi linguistici possibili, l’antropologia wittgensteiniana mostra che, se inseriti entro un contesto appropriato, essi possono apparire «perfettamente naturali, semplici e adeguati». È questo, per parafrasare Robert Musil, “senso della possibilità” che caratterizza la sensibilità filosofico-antropologica di Wittgenstein, la quale si esercita nella descrizione chiarificatrice degli esempi riportati e si configura come un’attività piuttosto che come una dottrina. In questo senso, l’occhio di Wittgenstein è un occhio esercitato all’anomalia, alla diversità culturale, al dettaglio – immaginifico o reale che sia – non in sé, ma per operare il lavoro di chiarificazione in cui consiste la filosofia. Il modo antropologico, o etnologico, di filosofare adottato da Wittgenstein serve proprio a «vedere le cose più obiettivamente».

Ciò significa chiarificare la specificità di ciascuna forma di vita o di ciascuna cultura, e delle pratiche che in essa trovano luogo. «I’ll teach you differences» era la battuta shakespeariana che Wittgenstein voleva riportare in apertura alle Ricerche filosofiche. L’antropologo wittgensteiniano sarà interessato, di conseguenza, più all’analisi particolaristica, al dettaglio concreto, che al comparativismo; o meglio, il secondo dovrà divenire uno strumento per illuminare la prima. Si tratta di “smettere di pensare” e giudicare, ossia smettere di proiettare sul fatto etnografico le proprie categorie, per osservare come esso si svolge entro la sua cultura.

Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!

Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!