In un famoso opuscolo del 1794, Immanuel Kant aveva scritto che la «fine di tutte le cose» non è un momento definibile attraverso il pensiero, giacché il pensiero alberga e si svolge nel tempo, e per pensare qualcosa come la fine di tutte le cose, e quindi di se stesso, esso dovrebbe fuoriuscire – dal tempo – e guardarsi dal di fuori. Si tratta, scriveva Immanuel Kant, di un’anfibolia, di un cortocircuito concettuale.

Leggi anche:

«La fine di tutte le cose», ovvero l’inizio della filosofia

Quando Little Boy e Fat Man vennero fatte esplodere su Hiroshima e Nagasaki, parve che la fine di tutte le cose fosse giunta. Non più trattenuta dal potere che frena, il potere del katechon, la (possibilità della) fine assumeva allora, e assume oggi, un nome concreto: bomba atomica.

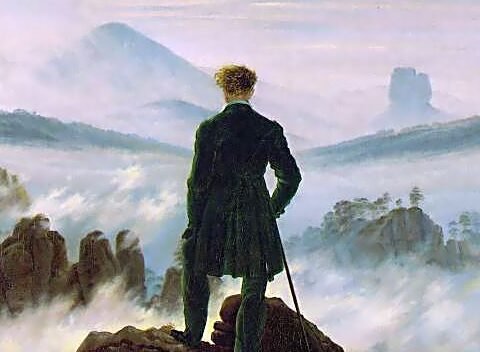

La comunità filosofica non tardò a rispondere e cercare d’inquadrare questo paradosso e comprendere come la condizione umana potesse venir trasformata da questo «evento epocale». Così si esprimeva Karl Jaspers, uno dei padri dell’esistenzialismo filosofico, che descriveva proprio nei termini di una mutazione della coscienza epocale l’avvento dell’atomica: come sul crinale di una montagna, l’umanità intera viveva ora nella possibilità della sua stessa distruzione, realizzabile ad ogni istante, ad ogni secondo.

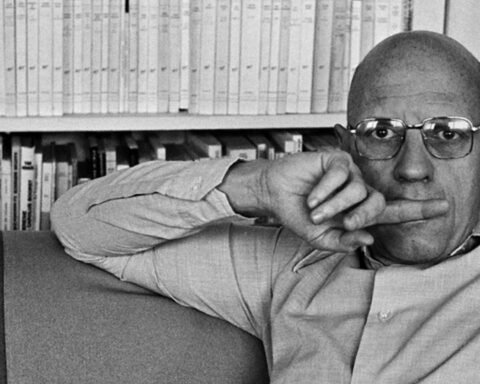

La riflessione più sistematica sulla bomba atomica venne da un filosofo, ebreo tedesco, vicino a Karl Jaspers: Günther Anders (1902-1992, all’anagrafe Günther Stern). In realtà, egli non avrebbe definito le sue posizioni “una filosofia”, ma piuttosto delle “briciole” di filosofia, riflessioni sparse, raccolte su foglietti, che riflettono la realtà di un mondo – quello dominato dalla tecnica che Günther Anders, impiegato in America nelle fabbriche della Ford, si trovò a vivere – disperso in frammenti, primo di ordine, regolato dalla produzione.