Nell’immenso e variegato panorama della Settima Arte c’è un regista che, con incredibile costanza e dissacrante ironia, ha saputo rappresentare meglio di chiunque altro i vizi della società borghese e il suo intollerabile perbenismo. Stiamo parlando di Luis Buñuel, uno dei maestri più longevi della scena cinematografica, sdoganatore di ogni tabù in Europa e poeta moderno in America, autore di quel cinema dell’inconscio che ben si sposa con lo smascheramento dei simboli sociali da sempre suoi tipici bersagli di critica.

Nato a Calanda, in Aragona, nel 1900, Luis deve sin da subito fare i conti con la rigida educazione impostagli dal padre, facoltoso proprietario terriero e ferreo osservante di riti sacri e religiosi. Spedito dai Gesuiti e costretto a immonde punizioni corporali, matura per reazione un forte senso anticlericale che diverrà una costante nella sua filmografia.

Sono gli anni universitari a regalargli le prime ed intense emozioni in campo artistico: alla Residencia de Estudiantes di Madrid conosce Salvador Dalì, Federico Garcia Lorca e Rafael Alberti, figure fondamentali per la sua formazione e che, unitamente al realismo di Benito Pérez Galdós, segneranno l’inizio di quella commistione tra surreale e razionale che diverrà la colonna portante della poetica buñueliana.

Soffocato dal clima spagnolo di relativa aridità culturale, decide di seguire Dalì a Parigi, indiscusso crocevia di avanguardie e movimenti dell’epoca e capitale intellettuale del futuro cinema d’autore. Qui, toccato da suggestioni surrealiste, si cimenta nel suo primo e a lungo desiderato lungometraggio: Un chien andalou.

Questa pellicola assolutamente rivoluzionaria ottiene un grande successo di critica, scandalizzando i benpensanti con la messa in scena delle difficoltà sessuali di una giovane coppia e attraverso il crudo incipit dell’occhio di una donna tagliato da un rasoio. Nonostante il divieto di proiezione emanato dal prefetto di Parigi e le incursioni distruttive delle squadracce di destra allo studio cinematografico, Un chien andalou segna un punto di svolta nella storia del Cinema e in quella del regista stesso, ormai definitivamente lanciato verso una carriera da artista cinquantennale.

Fondamentale per lo sviluppo dell’opera di Luis Buñuel è il documentario Las Hurdes, vero e proprio sguardo critico sulle zone più povere e disagiate della Spagna, pamphlet anticapitalista e antireligioso girato in un’ Estremadura che diviene il teatro dell’instabilità dopo la fine della dittatura di Primo de Rivera.

Politicamente impegnato e fervente antifranchista, subito dopo la guerra civile emigra a New York dove diviene capo del dipartimento del Museo d’Arte Moderna e direttore del doppiaggio in spagnolo di film americani. Deluso da tale esperienza, Buñuel si trasferisce in Messico dove gira pellicole da lui definite “alimentari” perché «portavano la pagnotta sul tavolo» e subisce il primo grande rallentamento della sua carriera.

Leggi anche:

Gala, una “pura forza sessuale”

Ci vorrà del tempo prima che don Luis Buñuel riesca ad inserirsi pienamente nel sistema produttivo messicano godendo di una discreta libertà espressiva; il passo avanti avviene infatti solo nel 1950 con I figli della violenza, film corale su un gruppo di ragazzini sbandati abitanti delle bidonville del Paese che gli frutterà la Palma d’oro al Festival di Cannes. Cinque anni dopo gira Estasi di un delitto, perla rara e sconosciuta all’interno della sua filmografia, in cui l’autore dà vita ad una significativa riflessione sul rapporto tra devianza morbosa e adempimento alle formalità cattoliche.

In un crescente percorso di critica antiborghese, Buñuel coniuga sapientemente gli insegnamenti del grande amico e maestro Jean Renoir con quella confusione tra sonno e veglia tipica del surrealismo francese, dando vita ad opere uniche e rivoluzionarie che gli costeranno messe al bando e scomuniche Vaticane, ma anche grandi riconoscimenti e gloria imperitura.

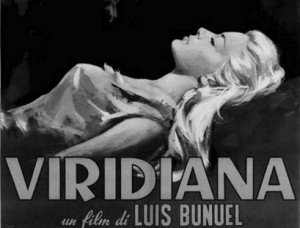

Proprio uno dei suoi più grandi capolavori suscita lo sdegno dell’Osservatore Romano causandogli una condanna in contumacia in Italia per vilipendio alla religione di Stato; si tratta di Viridiana, il primo film girato in Spagna dopo anni di assenza e tutto incentrato sulla storia proibita tra una novizia e il suo ricco zio. A far gridare allo scandalo sono soprattutto i particolari blasfemi ostentati dal regista, primo fra tutti la riproduzione perfetta dell’Ultima Cena di Leonardo, punto d’inizio della degenerazione dei costumi all’interno della casa dello zio, oppure i simboli della Passione, chiari riferimenti alle perversioni sessuali vanamente represse. Viridiana è inoltre uno dei film che maggiormente delineano il tentativo (assolutamente vano) di composizione delle contraddizioni sociali operato da una borghesia parassitaria, fintamente pura e vittima dei suoi stessi vizi.

È quanto succede anche in Bella di Giorno, primo film dell’algida Catherine Deneuve che qui si trova a vestire i panni di una prostituta masochista e frigida, amante per una notte di uomini degli alti ranghi e perfetta incarnazione dell’insoddisfazione della vita borghese. Escluso dal festival di Cannes, il lavoro viene calorosamente accolto a Venezia dove si aggiudica il Leone d’oro, preparando la strada per quello che sarà il grande capolavoro della maturità di Buñuel: Il fascino discreto della borghesia.

Riunendo in un unico cast attori come l’italiana Milena Vukotic, l’amato Fernando Rey e il grande Michel Piccoli, il maestro aragonese mette letteralmente in scena le contraddizioni e i moralismi della società borghese firmando uno dei film simbolo della storia del cinema.

Proseguendo la sua carriera con incredibile coerenza e rigore, Buñuel produce film dall’assoluto sapore provocatorio che, a dispetto degli anni passati, non smettono mai di portare in scena quella grottesca ironia con cui il grande cineasta è solito approcciarsi ai temi da trattare.

Quale miglior mezzo, se non l’audiovisivo, per mettere in scena la distruzione di ogni convenzione sociale? Del resto, come Buñuel amava ripetere

«è sufficiente che la bianca palpebra dello schermo rifletta la luce che le è propria, per far saltare l’universo».

Il film della settimana: «Il fascino discreto della borghesia» di Luis Buñuel

Girato in Francia nel 1972, il capolavoro maturo di Luis Buñuel è un beffardo affresco caricaturale intorno al mondo borghese. Strutturata come commedia degli atti mancati, la pellicola mette in scena la perenne insoddisfazione del desiderio propria di questa classe sociale che, ormai sfibrata, non è più in grado di realizzarsi pienamente. I protagonisti, un gruppo di snob raffinati e vacui, tenta di organizzare una cena che, per diversi motivi, non avrà mai luogo. Questa rappresentazione buñueliana degli atti/piatti interrotti è funzionale a mettere in scena quell’assoluta aridità di cui sono portatori, e al tempo stesso vittime, gli squallidi personaggi, sospesi (come tipico di Buñuel) tra sogno e realtà, eccessi personali e perbenismo di facciata.

Con uno sguardo ironico, che insiste con assoluta precisione sull’ipocrita e disonesta compagnia cenante, Luis Buñuel sgretola uno ad uno i fragili pilastri del mondo cui questa appartiene: religione, potere politico, esercito e diplomazia. Scena chiave e simbolo del film è la cena incubo (nel vero senso della parola) a casa del colonnello, in cui il cibo è finto e la sala si rivela la quinta di un palcoscenico dove i furbi benpensanti sono costretti a recitare sempre lo stesso, grottesco atto. Rappresentazione perfetta dei personaggi di plastica, manichini insensibili ed inutili, che ben rappresentano la falsità morale di un mondo dorato destinato ad un inevitabile declino.

Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!

Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!

[…] il testo nel filone del miglior de Sade che, con più modernità, occhieggia senza paura al Buñuel di Bella di giorno. Niente male per una novellina della scrittura, intrappolata per troppo tempo […]

[…] Nel 1929 incontrò Salvador Dalì, arrivato a Parigi per presentare Un chien andalou dell’amico Luis Buñuel. La passione fu totale, disarmante. Gala lasciò Éluard, che continuò a supplicarla con lettere […]