Sono 8,8 milioni gli individui che decidono di vivere soli in Italia. Sempre più persone, chi per scelta o per naturale conseguenza, preferiscono stare da sole, cercano di avere tempo e spazio per se stessi e solo in questa “tribù unipersonale” si sentono realizzati, lontano da pressioni sociali di cui non capiscono fino in fondo il senso.

Mai nella storia così tante persone hanno scelto – o si sono ritrovate – a vivere da sole. Eppure, la società fatica ancora a leggere questa condizione come una possibilità piena, continuando spesso ad associare la solitudine alla mancanza di qualcosa, se non addirittura a considerarla un fallimento.

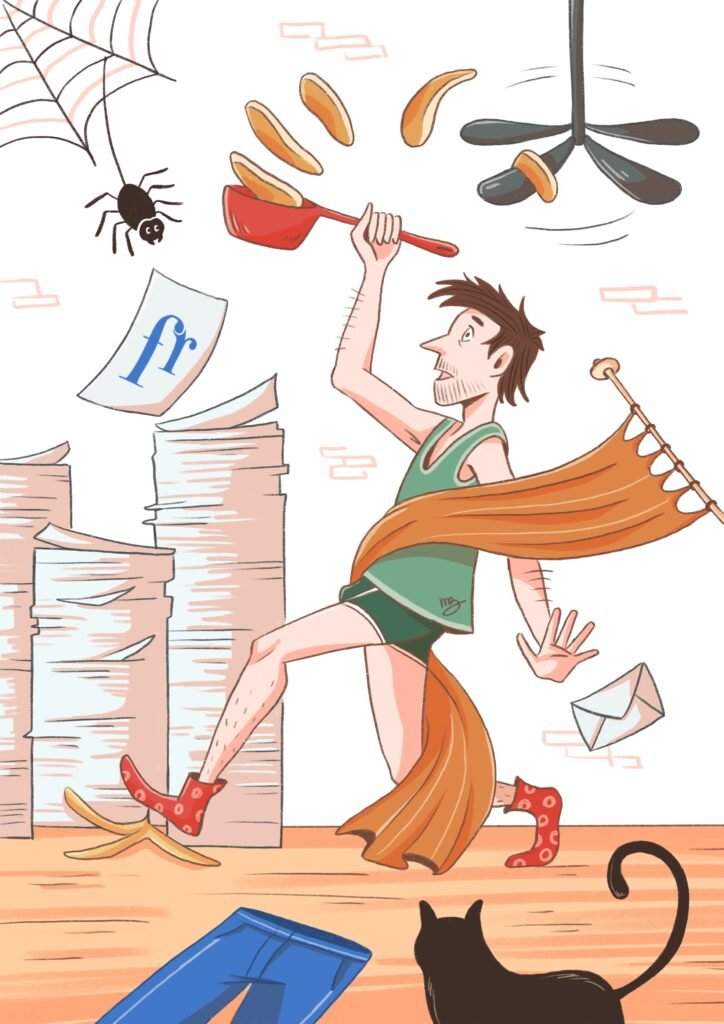

In Frammenti Rivista in tanti abbiamo sperimentato cosa vuol dire vivere lontani dalla famiglia: avere la possibilità di crearsi una nuova tradizione e routine, doversi abituare ai ritmi di una casa che non si abitua ai tuoi… Ma vivere soli è diverso da questo. A volte è una condizione migliore della precedente, soprattutto se si ha difficoltà a scendere a compromessi (o si ha a che fare con persone che hanno abitudini tali da pesare nella convivenza). Altre volte può rivelarsi essere una scelta difficile, vuoi per i costi o per l’incapacità di restare da soli.

Vivere soli e sentirsi soli, però, possono essere due condizioni agli estremi. Ci si può sentire soli anche in mezzo alla confusione di Times Square – banalità –, ma pensando alla modernità è paradossale. Tuffarsi nello scroll infinito dei social in qualche modo ti immerge in una situazione di costante disordine in cui tutti hanno qualcosa da dire: puoi ascoltare e parlare, stai condividendo ma non c’è nessuna relazione con gli altri. Spento il telefono, però, sei immensamente solo.

Pensandoci, la letteratura non è altro che questo: puoi essere nella solitudine di una stanza o nella ressa dei mezzi pubblici, aprire un libro vuol dire entrare in un altro mondo in cui improvvisamente non sei più solo. La semplice esistenza di quella voce determinata dalla scrittura è per il lettore la miglior dopamina che esiste. Chiusa l’ultima pagina, però, torni a essere solo. Svuotato. Allo stesso modo, vivere soli non implica automaticamente una condizione di solitudine. Essere da soli, sì.

Riassumendo: è sempre una catastrofe? No, ma è inevitabile che sia un casino.

Abbiamo ricercato proprio nella letteratura diversi esempi che mostrassero cosa vuol dire vivere soli. Premessa: leggendo questo articolo c’è un’alta possibilità di inciampare in qualche spoiler.

Il digitale influenza il nostro modo di vivere e sentire il mondo, di presentarsi e relazionarsi con esso, una cosa di cui forse non siamo consapevoli fino in fondo. Quante volte ci capita di avere un’incertezza su una qualsiasi informazione – dall’anno della Breccia di Porta Pia a cosa si può lavare a 60° in lavatrice – e trovare la salvezza in Internet? Senza i nostri schermi, senza i social, che ci dicono di cosa abbiamo bisogno, cosa resta di noi?

A quanto pare tutti gli schermi, ovunque, si sono svuotati. Cosa ci resta da vedere, da sentire, da provare?

Don DeLillo mette a nudo la vulnerabilità delle nostre vite: così come i protagonisti di questo romanzo non sono pronti a reagire, si rifiutano di confrontarsi con quello che sta accadendo fuori, allo stesso modo noi ci nascondiamo dietro il senso di protezione che scaturisce dall’uso costante del cellulare.

Molte volte il cellulare, il televisore, lo schermo di qualsiasi tecnologia, non è altro che uno scudo: una difesa dalle aspettative e dai rimproveri dei propri genitori, dalle obiezioni dei propri capi, dall’infelicità. Ogni tecnologia – anche meccanica – è programmata per occupare il silenzio, oltre che per suscitare costante fiducia nella sua infinita funzionalità, ma siamo ancora in grado di sopravvivere senza? Ne Il silenzio, più che trovare risposte, le domande guidano la lettura. Come ogni buon romanzo vuole che sia.

Pensando alle grandi città, c’è una grande verità da prendere in considerazione: vivere soli ha un costo.

Sì, al supermercato puoi trovare porzioni singole di ogni cosa, ma vuoi mettere dividere in due l’affitto e le bollette? Nell’esordio di Eleonora Daniel, La polvere che respiri era una casa (edito da Bollati Boringhieri), questa scelta, presa un po’ per salvare le finanze, un po’ perché l’idea comune è che lo step successivo per una coppia sia quello di andare a vivere insieme, in realtà può rivelarsi essere l’inizio di una catastrofe.

La nostra storia inizia con una casa, diventa la storia di una casa, finisce ed è la storia di due case. Si trasforma, nel mentre, nella storia di quattro storie e nella storia di un viaggio; in entrambi i casi, però, non esistiamo più noi.

Fin dall’incipit è chiaro come finirà il romanzo. Si può riassumere con questa frase l’intera trama in cui siamo catapultati nella mente di un “noi”, che però si comporta come un narratore esterno. Non è lui, non è lei. A volte si ha l’impressione che quel “noi” a parlare sia proprio la fine, le fiamme in arrivo che lo annienteranno. Questo perché la coppia si trova a fare i conti con la realtà: nonostante l’amore che li unisce, nonostante il desiderio di costruire una famiglia, avere un figlio si rivela più difficile del previsto. Sembra la naturale evoluzione delle cose, una storia come tante.

Eppure qualcosa scricchiola nel loro rapporto. È a quel punto che la casa, da nido d’amore e custode di futuri possibili, diventa un inferno per due con vista sull’Acheronte. Ciò che la coppia è riuscita a concepire è il silenzio di due persone che non stanno più percorrendo un percorso comune.

Un altro romanzo in cui il lettore sperimenta un crescendo di solitudine – non c’entra la tecnologia, e il mondo digitale non esiste ancora, e non c’entra la fine dell’amore – è Un uomo che dorme di Georges Perec (edito da Quodlibet). Il protagonista è uno studente che una mattina, invece di alzarsi e andare all’università per sostenere un esame, sceglie di ignorare la sveglia. Gradualmente si isola dal mondo: evita gli amici, evita i piccoli vizi e riduce la sua esistenza ad atti ordinari e ripetitivi come leggere, osservare e ascoltare. Apparentemente anormale, in realtà questa ricerca di solitudine nasconde una lucidità disarmante:

Hai soltanto venticinque anni, ma la tua strada è completamente tracciata. I ruoli sono pronti, le etichette: dal vasetto della prima infanzia alla sedia a rotelle della vecchiaia, tutte le sedie sono lì e aspettano il loro turno. Le tue avventure sono descritte così bene, che la ribellione più violenta non farebbe battere ciglio a nessuno. Puoi anche affannarti a scendere per strada e mandare al diavolo la gente, cospargerti il capo di sporcizie, andare scalzo, affiggere manifesti, tirare colpi di rivoltella al passaggio di qualche usurpatore, non cambierà niente.

Un uomo che dorme è uno dei pochi libri in cui la solitudine si rivela essere un atto rivoluzionario: l’uomo di Georges Perec rivendica una vita in cui non accade nulla di straordinario. Perché seguire le rotaie delle aspettative della società, perché inseguire i desideri altrui, quando non hai un sogno tuo?

Come può, dunque, la solitudine essere un fallimento di fronte al bisogno di introversione?

Il libro di Georges Perec risale alla seconda metà del Novecento, ma è venuto in mente dopo aver letto due romanzi italiani recenti: L’anniversario di Andrea Bajani (edito da Feltrinelli) e Il male che non c’è di Giulia Caminito (edito da Bompiani).

Ne L’anniversario è il senso di solitudine all’interno della famiglia a determinare un taglio di radici:

L’ultima volta che ho visto mia madre mi ha accompagnato alla porta per salutarmi.

Il personaggio-narratore ammette di aver «visto i genitori per l’ultima volta» a 41 anni, prima di tagliare tutti i ponti. I «dieci anni migliori della sua vita». Questo perché la vita familiare, come racconta, è sempre stato un inferno: il padre, opprimente e violento, manipola da sempre la madre e i figli. Il romanzo non è un processo alla famiglia patriarcale, ma colpisce il modo in cui viene raccontato il ruolo della madre. È complice e vittima, non fa mai nulla per distanziarsi (a parte una rara eccezione) o per migliorare la situazione.

Lei dipende in tutto e per tutto dal padre e dunque la separazione o il divorzio sarebbero la fine per lei. Forse è proprio quest’incapacità della madre a spingere il figlio – ma solo dopo tanti anni – a recidere ogni legame con loro. Se il silenzio ha reso marginale la figura materna all’interno della famiglia, è il bisogno di sentirsi soli rispetto alla vita familiare che spinge il figlio a un tentativo di salvezza, seppur egoistica.

Ripensando al ruolo della tecnologia, al romanzo di Don DeLillo, c’è un dettaglio nella famiglia di cui parla Bajani e che vale la pena approfondire. Il marito costringe la famiglia a vivere sotto il suo estremo controllo telefonico. Prima imponendo di non avere un telefono in casa e quando a distanza di anni si decide ad attivare una linea telefonica, ogni chiamata deve essere fatta in sua presenza, il padre si impone come ascoltatore esterno. Ciò che di per sé può essere una fuga dalla solitudine, sotto lo sguardo vigile del padre è asfissiante e incandescente come un ricatto. Al figlio non basta la fuga, la scoperta di una solitudine lontano dai genitori, cambiare casa. Lui non vuole tornarci mai più. Vuole una cancellazione totale. È così che la solitudine diventa uno spazio per rinascere, padre di se stesso.

Ne Il male che non c’è, invece, il protagonista trentenne vive solo e non per distaccarsi dalla famiglia (da cui ancora dipende), è il ritratto di una generazione che vive accompagnata dai propri fantasmi.

In una condizione Loris (il protagonista) rappresenta bene i Millennials: la precarietà. Loris è laureato in Lettere e spera di riuscire a fare il mestiere per cui ha studiato e per cui sa di essere portato. Da bambino la sua passione per i libri si era rivelata essere in realtà una malattia. Leggeva in modo febbrile ogni libro che gli capitava sotto il naso. Senza dormire, senza staccarsi, dimenticando anche la necessità di andare in bagno.

Adesso che è adulto, è passato da uno stage mal pagato (o non pagato) all’altro, fino all’approdo in una casa editrice, l’occasione definitiva forse. Ma lo stipendio non basta per mantenersi, è per questo che l’appartamento romano lo pagano i genitori. Unico rifugio in caso di rovina. I genitori cercano di appoggiarlo nelle sue scelte, ma il padre insiste: perché non cercare un impiego in un ufficio, un qualsiasi lavoro stabile e dignitosamente remunerato?

Loris si sente in costante ritardo sulla propria esistenza, il male della sua famiglia e della relazione con Jo, la fidanzata che ha saputo trovare la sua strada e la sua indipendenza nonostante le difficoltà economiche familiari. Ma la verità è che Loris fa i conti con un male profondo e invisibile, proprio perché in realtà non c’è.

Loris è alla ricerca ossessiva di un male all’interno del proprio corpo: un nodulo, una malformazione, un tumore, una previsione di morte. Vede tutto questo attraverso la presenza di Catastrofe. Si tratta di una creatura mutaforme che assume le sembianze di un’azzannatrice, di una bambina, della sua angoscia di non essere come gli altri.

I social, nel caso di Loris, amplificano la Catastrofe. Lui cerca su Google i sintomi, scadendo in spicciole autodiagnosi, guarda i video delle persone con un profondo malessere. È incapace di corrispondere al futuro immaginato per lui, ma l’unica cosa che chiede è di essere visto. L’ipocondria non viene mai spinta alla cura, né dai medici né dai familiari che riassumono con consigli banali.

È proprio l’ipocondria a spingere il protagonista alla ricerca di solitudine, all’inazione. Come l’uomo di Georges Perec, trova rifugio nella sua camera, nei suoi libri, ma è il suo stesso pericolo. È in questo libro che la solitudine si rivela essere essa stessa una catastrofe.

Non c’è nessuno di voi che possa farmi peggio di ciò che mi procuro da solo, vorrebbe dire, ma quella frase la tiene per sé, è calda, è deliziosamente luminosa, gli è venuta alle labbra come una preghiera efficace, capace di risvegliare antiche divinità. Non c’è più neanche spazio per gli assalti altrui, le loro rimostranze, i loro patemi, il corpo è riempito dalle sue personali considerazioni e allucinazioni e spaventi, cosa potranno mai aggiungere da fuori? Un urlo in più, un attacco alle spalle, uno sgambetto improvviso? Io ho tutto il terrore che serve, pensa.

Convivere con i suoi pensieri trascina Loris in un vortice di negatività in cui dover essere adulto lo rende nervoso perché incapace di una piena emancipazione. La verità è che si può vivere soli, ma non vivere da soli. In questo senso, fare in modo che la rete che ci circonda – e non parliamo della rete virtuale, ma di famiglie e amici che possono essere una famiglia – diventi una struttura di sopravvivenza, è ciò che come uomini non siamo mai stati in grado di costruire e mantenere nel tempo. I libri hanno la capacità di aiutare a vincere la solitudine, questo sì. Ma cosa farsene della ricchezza della letteratura, se non riusciamo a trarne un insegnamento?

Questo articolo fa parte della newsletter n. 50 – maggio 2025 di Frammenti Rivista, riservata agli abbonati al FR Club. Leggi gli altri articoli di questo numero:

- La fondamentale aporia del vivere soli

- Come insegnano i libri: si può vivere soli, ma non da soli

- La solitudine sensuale: l’erotismo del vivere da soli nel tempo dell’intimità diffusa

- L’esperienza del vivere da soli nell’arte contemporanea

- Vivere nella propria testa: il monologo teatrale

- La solitudine in nome di Dio: gli eremiti all’inizio del Cristianesimo

Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!

Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!