Epica di carbonio, diamanti e potere

Il ritrovamento di un diamante da 1.174 carati nella miniera di Karowe, Botswana, seguito a quello di un’altra pietra, di caratura anche maggiore, l’anno precedente, hanno scosso il mercato diamantifero. Eppure, gemme di tali grandezze non finiscono semplicemente sul mercato, a meno di non essere tagliate e scomposte in diamanti più piccoli per diventare diamanti da investimento presso gli istituti bancari. Ma come si tramuta un banale pezzo di carbonio, uno degli elementi più comuni nell’universo, in un gemma leggendaria? Qui non ci occuperemo di mercato diamantifero e quotazioni, ma delle mitiche rocce che hanno plasmato la storia.

El Dorado dei diamanti, India

Golconda – Le leggende non possono elevarsi a fatto storico, ma sarebbe imprudente privare la storia delle sue leggende. In qualche modo, sono l’inspiegabile, il pettegolezzo, il sottinteso, la favola, a vestire il nudo fatto storico dei fasti dell’epica.

Storia e leggende di gran parte dei diamanti più celebri, dal Koh-i-Noor al gemello Darya-ye-Noor, al funesto diamante Hope e molti altri, cominciano dal terreno alluvionale di Golconda, non lontano da Hyderabad, nell’Andhra Pradesh, India sud-orientale. Secondo alcuni studi archeologici, lo sfruttamento della regione risalirebbe a un periodo anteriore l’instaurarsi del Regno Maurya, intorno al 280 a.C.. Con l’instaurarsi dell’impero Gupta e il rinsaldarsi delle relazioni commerciali con la Persia sasanide, che si cominciò a notare l’enorme potenzialità dei giacimenti. Ma è con le incursioni islamiche e la fondazione dei sultanati del Deccan e di Dehli che il subcontinente si preparò a divenire il cuore del mercato mondiale di preziosi.

Koh-i-Noor

Tra il XIV e il XV dal camino diamantifero di Kollur, uno dei più redditizi del parco minerario di Golconda, venne estratto un conglomerato di roccia sedimentaria – secoli dopo denominata kimberlite, «la mamma dei diamanti». Imprigionato all’interno v’era il leggendario Koh-i-Noor. Basta un’occhiata approssimativa per comprendere le ragioni del suo nome persiano: «Montagna di Luce». Conservato oggi nella Torre di Londra, insieme a parte dei tesori della corona britannica, è la protagonista indiscussa della Corona della Regina Madre. Collocata sulla cima dopo essere stato tolto alla sua precedente destinazioni – un diadema con una corolla di cinquemila diamanti – in occasione dell’incoronazione della Regina consorte di Giorgio VI, Mary Bowes Lyon, madre dell’attuale Elisabetta II.

Centoottantasei carati per gli oltre trentasette grammi di peso, una trasparenza senza eguali, ai limite dell’assoluto. Le corone di tutto il mondo attuarono una vera e propria guerra commerciale per aggiudicarsi quella che si credeva essere un cristallo caduto dalla volta celeste. Leggenda volle che l’uomo che ne sarebbe venuto in possesso, sarebbe divenuto sovrano del mondo, ma avrebbe pagato il successo con indicibili sofferenze; se, invece, fosse capitato una donna, il diamante l’avrebbe ricoperta di gloria. Forse elaborata ad arte dal suo proprietario dell’epoca, il fondatore dell’Impero Moghul Muhammad Babur, discendente diretto di Tamerlano e pronipote di Gengis Khan. Il condottiero era impegnato nella campagna dell’India settentrionale. Vani i tentativi di salvare il tesoro del sultano dall’atroce sacco di Delhi, assediata delle truppe di Babur. Si disse che la madre del sultano di Delhi, ottenne, col favore delle tenebre, un incontro con il figlio di Babur, Humāyūn. Offrì ai suoi piedi il diamante con la promessa che sarebbe stato suo, se fosse riuscito a convincere il padre a fermare la carneficina. Humāyūn declinò l’offerta e Delhi soffrì uno dei peggiori massacri della storia, superato forse soltanto da quello operato dal suo capostipite Tamerlano nel 1398. Circa un anno dopo il principe s’ammalò, supplicò il padre di liberarsi della gemma, che a detta di molti, lo stava avvelenando. Ma il Koh-i-Noor, insieme all’interno tesoro della città, era ormai noto come il «Diamante di Babur». Il figlio si riprese miracolosamente e il diamante passò a lui per ventisei anni. Esiliato a causa delle resistenze interne e delle continue insurrezioni afgane, Humāyūn venne accolto a Herat, nel Khorasan Persiano, presso la corte di Shah Tahmsap, che ricevette il diamante in segno di riconoscenza. Passò poi al nipote di Humāyūn, Shah Jahan – committente del Taj Mahal – il quale lo rispedì in India per porlo al centro del Trono del Pavone. Deposto e imprigionato ad Agra, un’altra leggenda riporta che il diamante sia stato collocato dietro una finestra del Taj Mahal, cosicché il suo proprietario potesse scorgerne i bagliori riflessi della sua prigionia.

Il Koh-i-Noor in Persia: Darya-ye Noor

Mashhad, dinastia afsharide – In Persia, grazie all’operato di intagliatori olandesi e veneziani, il diamante si ridusse da 793 carati agli attuali 108, 93. La pietra tornò nei forzieri Moghul durante la campagna del sovrano di Persia Nadir Shah. L’incapacità d’amministrare un impero tanto vasto e permeato di insanabili conflitti intestini, decise di concordare la pace con il nemico. In cambio, il pagamento delle spese di guerra e la cessione del bottino. Informato da una concubina dell’harem del sultano della sua abitudine di nascondere le pietre più preziose nelle pieghe del turbante, Nadir Shah, riesumando un’antica usanza, propose lo scambio delle corone. L’altra pietra all’interno era il diamante rosa Darya-ye Noor, la «Montagna di Luce», tutt’oggi conservato nella Banca Centrale dell’Iran dopo una scomparsa ventennale.

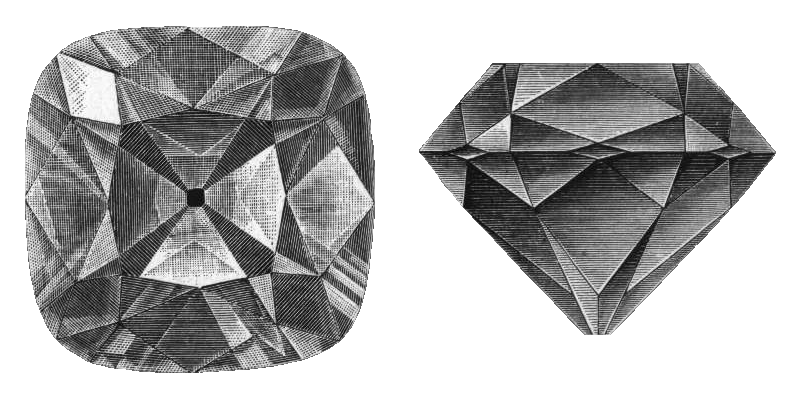

Le guerre tra la discendenza di Nadir Shah fecero perdere le tracce del diamante; lasciò l’India più volte, presumibilmente sottratto a carovana imperiale da bande di predoni uzbeki e turkmeni assoldati dai Khan di Bukhara e Khiva. Il maharaja del Punjab, Ranjit Singh, sovrano dell’Impero Sikh, estese il suo dominio sull’Afghanistan. Alla fine, offrì asilo al sovrano sconfitto. Unica condizione: il diamante. Lo sconfitto disse che gli era stato sottratto, ma Ranjit non gli credette. L’afgano fece arrivare dall’enorme giacimento di lapislazzuli di Badakhshan, tutt’oggi in attività, il più grande topazio che riuscirono a trovare. L’inganno fu inutile, i Sikh impedirono l’accesso di acqua e cibo al palazzo finché la pietra non gli fosse stata restituita. E così avvenne. Con la creazione del Raj britannico, i pesanti trattati imposti al termine delle guerre anglo-sikh, comprendevano la consegna della pietra all’autorità britannica. Il consiglio di periti della Regina Vittoria stabilì che la pietra dovesse essere ulteriormente tagliata, a causa delle evidenti inclusioni – zone buie all’interno del cristallo – che ne avrebbero pregiudicato la tenuta, e inficiato la lucentezza. Il monumentale progetto venne affidato a Mozes Coster, famoso commerciante e tagliatore olandese, al prezzo di ottomila sterline. Trentotto giorni di lavoro continuato per raggiungere la perfezione del nuovo taglio ovale, sotto l’occhio attento del Principe Alberto. Incastonato al centro di un diadema abbigliato da altri duemila diamanti, subì altre modifiche in occasione dell’investitura di Queen Mary, moglie di Giorgio V, per essere nuovamente ricollocato sulla corona che ancor oggi lo ospita.

ARCANI, LEGGENDE E RARITÀ DIETRO AD ALCUNI DIAMANTI

I diamanti del mistero

Il Fiorentino – Di questo diamante poco si conosce circa la sua esatta giacitura. Acquistato in India da mercanti europei, era appuntato all’armatura – in altre versioni in un ciondolo – indossata dal cadavere dilaniato dai lupi di Carlo il Temerario, sconfitto dagli elvetici nella battaglia di Morat. Gravemente ferito, la morte lo colse mentre riposava sull’argine del fiume, fuggito solo dalla disfatta del suo esercito. Fu forse un cerusico, un avido fante o un accattone, a raccogliere la pietra. L’uomo la vendette per pochi fiorini a un acquirente di Berna molti anni dopo, il quale lo cedette ai contrabbandieri genovesi che lo rivendettero a loro volta prima a Ludovico il Moro, signore di Milano. Consegnata al Banco de’ Medici, per accrescere la liquidità del Ducato di Milano e presto rivenduta alla Santa Sede, la gemma passò da una porpora all’altra, sino a divenire la preferita di Papa Giulio II. Si crede sia stato proprio il «papa terribile», strozzato dai debiti, a restituirlo, in cambio di un lauto prestito, alla famiglia de’ Medici. Inutili furono i tentativi di risollevare il banco della bancarotta, e il Fiorentino non trovò pace. Passò ai banchieri Fugger, e di nuovo verso i luoghi dei suoi natali, per finire nelle casse del governatore portoghese di Goa.

Leggi anche:

Museo dell’Opificio delle Pietre Dure: un gioiello da scoprire

L’instabilità politica dell’India spinse i proprietari a depositato in un collegio gesuita romano, dove, al termine di lunghe trattative tra portoghesi, emissari di Stati indiani che ne rivendicavano la proprietà e acquirenti stranieri, il Granduca di Toscana, Ferdinando I de’ Medici riuscì a ottenerlo per la cifra di trentacinquemila fiorini. Il figlio Cosimo II si servì di nuovo della maestria veneziana per intagliarlo e collocarlo in un nuovo gioiello da porgere in dono alla consorte Maria Maddalena d’Austria. Il viaggiatore e mercante Jean Baptiste Tavernier, accompagnato in visita al tesoro mediceo, ebbe modo di esaminarla e di redigere una minuziosa descrizione. Allo scioglimento del Granducato, il Fiorentino divenne parte dell’eredità ottenuta dalla casa d’Asburgo. Dopo il crollo dell’Impero austro-ungarico, la gemma seguì il tesoro in Svizzera, ultimato nella conformazione di doppia rosetta a nove lati, con centoventisei faccette per oltre 137 carati. Ultima descrizione esistente del gioiello prima della sua scomparsa, interno agli anni venti. È possibile che sia stato depositato in banca, mentre altri sostengono sia stato venduto ad est, per rimpinguare la casse dell’Armata Bianca dopo la rivoluzione bolscevica.

In tempi antichi, distinguere i diamanti era impresa ardua. Il Fiorentino presentava una peculiare e colorazione bianco di zinco – tenue ambra pastello – con cangianti riflessi verdastri. La colorazione delle pietre dipende dalla quantità e dalla distribuzione di altri elementi al loro interno; rubini e zaffiri sono entrambi varietà di corindone, minerale di ossido d’alluminio. Le incursioni di ematite e rutilo – insieme a parecchi altri fattori geologici – determinano il blu zaffiro, insieme a ferro e titanio; il cremisi del rubino è dato dal cromo. In presenza delle composizioni più rare, come il rubino giallo, lo zaffiro rosa o lo smeraldo rosso, riconoscerle era pressoché impossibile. Così fu ad esempio per il Verde di Dresda, rarissimo diamante dalla tinta verde, dovuta alla lunga esposizione a minerali radioattivi come l’uranite, per molto tempo considerata una gemma del tutto estranea alle altre, un’unicità irripetibile. Anch’esso ritrovato a Golconda, è tutt’oggi il diamante verde più grande del mondo.

Le Régent – Scoperto nel 1698 nel pozzo magico di Golconda, venne subito acquistato dal governatore inglese di Madras per una cifra equivalente ai novantacinquemila dollari. Trasportato subito in Inghilterra, una squadra di intagliatori veneziani era lì ad attenderlo per praticare il taglio brillante, all’epoca appena elaborato. L’operazione ridusse il peso a 140,64 carati. Dagli scarti vennero ricavati diversi diamanti più piccoli, per essere regalati in segno di buona volontà diplomatica a Pietro I di Russia e Federico di Prussia. Nel 1717, Filippo II di Borbone-Orléans, Reggente di Francia, acquistò il più grande diamante del mondo per 135mila sterline, rendendolo per sempre noto come Le Régent. Trafugato dai sanculotti insieme al leggendario «Blu di Francia», venne presto ritrovato. I giacobini non persero tempo a impegnarlo presso una corporazione di mercanti ebrei del Brandeburgo per tre milioni di franchi, allo scopo di finanziare la Campagna d’Italia; cinque anni dopo, il console Bonaparte raggiunse la Germania per riscattarlo personalmente e farlo incastonare sull’elsa della sua spada. Così racconta l’epica napoleonica.

Ben esibito durante l’incoronazione del 1804, la moglie Maria Luisa lo portò con se in Austria durante l’esilio del marito, ma l’imperatore Francesco, lo fece prontamente riconsegnare alla Francia, temendo la superstizione che già anelava attorno a un altro diamante: l’ancor più celebre Diamante Hope.

RICCHEZZA NEFASTA

Il «Blu di Francia»

Diamante Hope – I suoi 42,52 carati, a fronte degli oltre cento della pietra grezza, lo rendono undici volte più piccolo del diamante più grande presente sul pianeta, il Cullinan I. Ma la fama di Hope non ha eguali nella storia della gemmologia. La sua insolita e profonda colorazione blu di Prussia l’ha resa subito la gemma più agognata del mondo. Un diamante del color dell’ossidiana, non poteva che essere il capriccio di un demonio. Parrebbe essere ancora l’esploratore Jean-Baptiste Tavernier l’autore della scoperta, staccandolo dall’orbita di una statua di Rama-Sitra, esumata durante gli scavi di Golconda. Più credibile è la versione che vede nel francese il primo acquirente. Sarebbe proprio la profanazione dell’idolo a condannare la gemma a sciagura eterna. Andato in bancarotta, Tavernier liquidò tutti i suoi beni per poter raggiungere le Indie, ma morì di peste polmonare a Mosca.

Il secondo acquirente, Luigi XIV di Francia, il Re Sole, ordinò un taglio a cuore che lo ridusse a dimensioni prossime a quelle attuali. Nelle cerimonie pubbliche i sovrani borbonici non perdevano occasione di sfoggiarlo come divina regalia del suo potere. Tuttavia, le dolorose dipartite dei sovrani, il primo morto di gangrena, il secondo dopo un decennale lotta col vaiolo, per quanto naturali conclusioni di esistenze longeve, alimentarono un terreno già fertile di pettegolezzi. Ciò che avvenne di lì in poi, fece del «Blu di Francia» divenne il diamante maledetto per eccellenza. Luigi XVI lo fece inserire in un collier per donarlo alla consorte Maria Antonietta. Le fu strappato dal collo durante l’assalto alla Tuilleries, espropriatole insieme a gran parte dei tesori della corona. Secondo una voce diffusasi all’epoca tra le fila dei realisti e rilanciata durante il processo a Danton, sarebbe stato lo stesso deputato ad aver ordito il furto dei gioielli per corrompere il duca Carlo Guglielmo di Brunswick, feldmaresciallo di Prussia. Quando, nel 1805, Bonaparte ebbe la meglio sulle truppe prussiane, il duca, adirato dalla vergogna, ordinò di far tagliare il diamante e di inviarne un pezzo alla figlia Carolina, Regina consorte del Regno Unito. Qualche tempo dopo, la corte inglese notò un grande diamante nero portato con fierezza dal nipote di Carolina, il duca Carlo Federico. Un’altra versione indica il responsabile del furto in un ammutinato della Marina Royale, il cadetto Guillot, caduto nelle acque del porto di Le Havre, la testa fracassata e le tasche piene di gioielli.

Insieme al «Blu di Francia» perse anche lo spinello della Corona di Bretagna, e lui finì imprigionato a vita al Petit Chatelet. Quello stesso spinello bretone sarebbe stato acquistato da Alessandro, delfino di Russia, diventando parte della corona realizzata per l’incoronazione dell’Imperatrice Caterina. Secoli dopo il governo bolscevico, non ancora riconosciuto dalla comunità internazionale e sull’orlo della bancarotta, si rivolse alla neonata Repubblica irlandese rappresentativa in cerca di un prestito. Una mitria ornata di cinquemila diamanti e delle sette più grandi gemme dei Romanov, come garanzia per venticinquemila dollari! Non disponendo ancora di una banca centrale, il trasferimento avvenne a New York. Una volta riportata la corona in Irlanda, l’inasprirsi del conflitto con l’Inghilterra, persuasero il legato irlandese a nascondere i preziosi in casa dell’anziana madre, in una casetta nel centro di Dublino. La donna conservò il tesoro per venti, tumultuosi anni, fino a consegnarlo al governo de Valera nel 1938. Chiusa in una cassetta di sicurezza, se ne dimenticarono. Dieci anni dopo, il presidente John A. Costello tentò di contattare la casa d’aste Christie’s, scatenando l’ira sovietica. L’URSS riottenne la corona dopo la restituzione dei venticinquemila dollari pattuiti. In realtà, la “versione francese” dello spinello non fu che una diceria diffusa da alcuni parlamentari di destra per avanzare pretese sul tesoro ancora custodito dalle deboli mani della Repubblica d’Irlanda. Lo spinello, acquistato invece in Cina, è uno dei più grande mai rinvenuto, pari a 398 carati.

Per far fronte ai costi bellici, la gemma venne venduta a Lord Francis Hope, VIII duca di Newcastle, che la battezzò col suo nome. Il matrimonio con la cantante americana May Yohé naufragò presto insieme alle sue finanze. Svendette il diamante a un commerciante londinese – ma solo dopo aver ottenuto il permesso della Corte britannica, – per circa ventinovemila sterline (circa 3,17 milione di euro). Passò nella mani di alcuni grossisti di diamanti di New York, con l’intento di farne lievitare il prezzo, infine all’azienda Frankel, che lo rivendette per circa undici milioni e mezzo attuali a un agente del sultano Abdul Hamid II, solo un anno prima che fosse deposto dal fratello agli albori della rivoluzione dei Giovani Turchi. Secondo alcuni studi, la pietra non entrò mai nei libri mastri ottomani, rimanendo un bene privato del sultano, se non dei ricchi mercanti che avevano anticipato i fondi.

Finito a Parigi, venne sottoposto all’attento esame di Pierre Cartier, che lo acquistò a cinquecentocinquantamila franchi. Non è chiaro, però, chi o cosa abbia condotto il diamante nelle tasche di un losco principe russo, ascrivibile ai tanti aristocratici arrivisti che gravitavano attorno alla corte dei Romanov. Kanitowskij, così si chiamava, lo acquistò per farne dono alla sua giovane sposa. Terrorizzato dall’insurrezione bolscevica, si pensa abbia tentato di farsi restituire la gemma, incontrando le resistenze della moglie, allo scopo di barattarla con la propria salvezza. Il principe venne comunque catturato e linciato dalla folla poco prima della salita al potere dei bolscevichi.

Riottenuto in modo ignoto dalla famiglia Cartier nel 1911, lo rivendettero presto al proprietario del Washington Post, Edward Beale McLean, anch’egli per compiacere la propria consorte, Evalyn Walsh McLean. Senza addurre spiegazioni particolari, Cartier volle imballare la pietra in una speciale carta da regalo. Qualunque fosse la ragione, dalle decine di resoconti contrastanti sulla compravendita, sembrerebbe che il signor McLean, perlomeno inizialmente, si sia rifiutato di guardarla ad occhio nudo; benché i coniugi sostennero di non sapere nulla della catena di disgrazie che li aveva preceduti. La cronaca mondana d’inizio novecento divenne un vulcano di aneddoti sulla vita dei McLean. Il New York Times, nel 1911, raccontò dell’assunzione di uomini dei servizi segreti per custodire la pietra giorno e notte, a presidio un caveau venduto dalla JP Morgan; che la signora, preda dell’isteria, si divertisse a smarrirla apposta alle feste o di nasconderla negli angoli della villa per la caccia al tesoro dei bambini. I debiti e gli insoluti dei McLean andarono lievitando di pari passo con l’alcolismo di Edward Beale e la malattia mentale di Evalyn. I legali tentarono d’ipotecare la pietra una volta esauriti i bene immobili, ma la moglie lo impedì anche quando la bancarotta fu inevitabile. Continuò a indossarla anche dopo il suicidio della figlia maggiore. Alla morte di Evalyn, gli amministratori vendettero la pietra, che comparve persino in una telequiz della ABC e venne esposta alla Canadian National Exhibition nel 1958. I tempi della proprietà privata erano finiti, perlomeno per i reperti storici, e il Diamante Hope s’apprestava a conoscere la sua meritata destinazione di riposo museale, allo Smithsonian Institute di Washington D.C.

Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!

Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!