Deserto egiziano, IV secolo dopo Cristo. Un caldo infernale, e in lontananza si vede solo sabbia. Anzi no, in lontananza ci sono delle formazioni rocciose in mezzo alle quali trovare un po’ di riparo e di fresco nelle ore più torride della giornata. Ci inoltriamo in una specie di canyon ormai esausti, quando con la coda dell’occhio cogliamo un movimento che ci terrorizza: un animale? Un brigante? Pietrificati ci voltiamo a guardare. Da una cavità nella parete di roccia esce un uomo scheletrico, dalla barba lunghissima e appena coperto da stracci e pelli di animali indefiniti. Ha il capo chino, mormora preghiere, allunga le mani come a chiedere un’elemosina. Gli lasciamo un tozzo di pane e qualche oliva. Ci benedice in greco e torna a passi lentissimi nella sua grotta. Chissà a quanti mercanti, viaggiatori e pellegrini tra età Antica e Medioevo è capitato qualcosa del genere. Perché c’è stata un’epoca della storia del Mediterraneo in cui, per quanto fosse inospitale un luogo, era molto probabile trovarci qualcuno che stava dedicando la propria vita alla preghiera e a Dio.

Quando si parla di Cristianesimo, è naturale immaginare comunità raccolte in preghiera, celebrazioni condivise e una spiritualità che ha trovato sempre forza nel sostegno reciproco. In effetti, fin dalle origini, la vita comunitaria è stata un elemento fondante della religione cristiana, ed è forse ciò che più di ogni altra cosa le ha permesso di sopravvivere alle vicende turbolente che l’hanno vista protagonista. Tuttavia, specialmente nei primi secoli della cristianità (tendenzialmente dal III al VII secolo d.C.), un numero crescente di fedeli sentì il bisogno di allontanarsi dal mondo e vivere nella solitudine, nella preghiera e nella penitenza. Di coltivare quindi un rapporto individuale con il divino.

A metà del III secolo, in Egitto e lungo le coste palestinesi, si sviluppò una forma di vita eremitica che mirava alla purificazione dell’anima attraverso la fuga dal mondo. Si trattava di un allontanamento dalle distrazioni e dalle tentazioni del mondo per trovare Dio nel silenzio, nella solitudine e quindi nella meditazione e nella preghiera. Nasceva così una nuova figura spirituale quasi archetipica: quella dell’uomo del deserto, testimone vivente del radicalismo cristiano e di un bisogno di tornare a origini che si sentivano già lontane. A quest’epoca risalgono figure come San Paolo di Tebe, ritenuto il primo vero eremita cristiano, e soprattutto Sant’Antonio abate, che diede l’impulso più importante alla diffusione di questa scelta di vita attirando numerosi emulatori e discepoli.

Leggi anche:

Carlo Magno e le lettere: i monaci e la difesa della cultura

Questa scelta radicale non si trattava necessariamente di una ribellione al cristianesimo comunitario, ma più spesso come una sua espressione estrema: celava il desiderio di un’unione più profonda con Dio e con se stessi, non mediata dalla società o dalla nascente Chiesa istituzionale. La parola “eremita” deriva dal greco eremites, ovvero “abitante del deserto”, mentre “anacoreta” viene da anachoretes, cioè “colui che si ritira lontano dai luoghi popolati”. Sebbene oggi li usiamo spesso usati come sinonimi, gli anacoreti miravano a una vita più ascetica, con un distacco più profondo dalla dimensione del corpo – arrivando al disprezzo per tutto ciò che era materiale. A volte i due termini vengono utilizzati per una distinzione territoriale: eremiti nel Mediterraneo europeo e anacoreti sulle sponde orientali.

Gli elementi comuni della vita di tutti gli eremiti erano la preghiera e la meditazione, a volte accompagnate da un vero e proprio studio delle Sacre Scritture. Chi non riusciva a vivere di raccolta e caccia o di elemosina si dedicava a lavori manuali o al piccolo artigianato da rivendere in cambio dell’indispensabile per sopravvivere. Curioso è il caso degli stiliti: la loro idea di eremitismo consisteva nel trascorrere anni (talvolta decenni) in cima a delle colonne solitarie, in balia delle intemperie e vivendo di ciò che i passanti mettevano nel cesto alla base, da recuperare con una corda; intorno alle colonne dei più celebri si radunavano folle enormi per ascoltarli predicare.

Con il tempo, a partire già dal IV secolo, cominciarono a formarsi gruppi di discepoli, e la solitudine si trasformò progressivamente in vita comune, pur mantenendo gli stessi principi delle origini: si può parlare di cenobitismo per definire le forme di vita religiosa comunitaria, basate sulla condivisione di almeno una parte delle attività. Ogni eremita aveva il proprio spazio personale, ma alla vita solitaria si accompagnavano anche momenti vissuti insieme, come la preghiera e i pasti.

Leggi anche:

Sul monte Athos, in Grecia, i monaci hanno fermato il tempo

Questo modello, pur nato dal cuore dell’anacoretismo, segnò una svolta: l’ascesi non era più solo individuale, ma diventava un cammino condiviso, regolato, supervisionato da un abate e da norme sempre più precise. Tuttavia, la figura dell’eremita continuò a esistere parallelamente, spesso come stadio “più avanzato” di spiritualità e di vicinanza a Dio rispetto alla vita in monastero: chi raggiungeva un alto grado di maturità spirituale poteva essere autorizzato a ritirarsi in solitudine, e iniziava spesso a essere circondato da un’aura leggendaria.

In Occidente, fu San Giovanni Cassiano a importare in Gallia gli insegnamenti dei Padri del Deserto, contribuendo alla nascita del monachesimo occidentale. Ma fu San Benedetto da Norcia a incarnare la sintesi perfetta tra l’eredità anacoretica e la dimensione comunitaria, fondando Montecassino e redigendo la celebre Regola benedettina.

Nei secoli seguenti, la Chiesa sentì la necessità di regolare l’anacoretismo, che inizialmente si era sviluppato in modo spontaneo e non sempre all’interno del controllo papale. I Concili locali e le autorità ecclesiastiche cominciarono a vigilare, chiedendo alle comunità e ai singoli una certa stabilità e obbedienza. L’ideale della perfezione evangelica incarnato dagli anacoreti era infatti molto elevato, ma sempre al margine dell’eresia.

Alcuni eremiti godevano di grande autorità morale, tanto che i potenti sia ecclesiastici sia laici chiedevano il loro consiglio. Nonostante la distanza dal caos del mondo, il loro impatto sulla società cristiana fu quindi profondo: alcuni diventarono consiglieri spirituali e politici, altri furono ritenuti capaci di compiere miracoli, altri ancora ebbero ruoli chiave nella formazione di nuove comunità, o semplicemente accoglievano visitatori e pellegrini in cerca di un sostegno. Altri erano semplici ciarlatani. L’eremita da manuale conviveva con visioni mistiche e tentazioni insopportabili, galleggiava tra la vita e la morte e comunicava con gli animali: era inevitabile che figure del genere non fossero circondate da leggende e dicerie, in un mondo che dava peso all’invisibile e che viveva con meno rigidità di noi al confine tra l’esistente e l’inesistente.

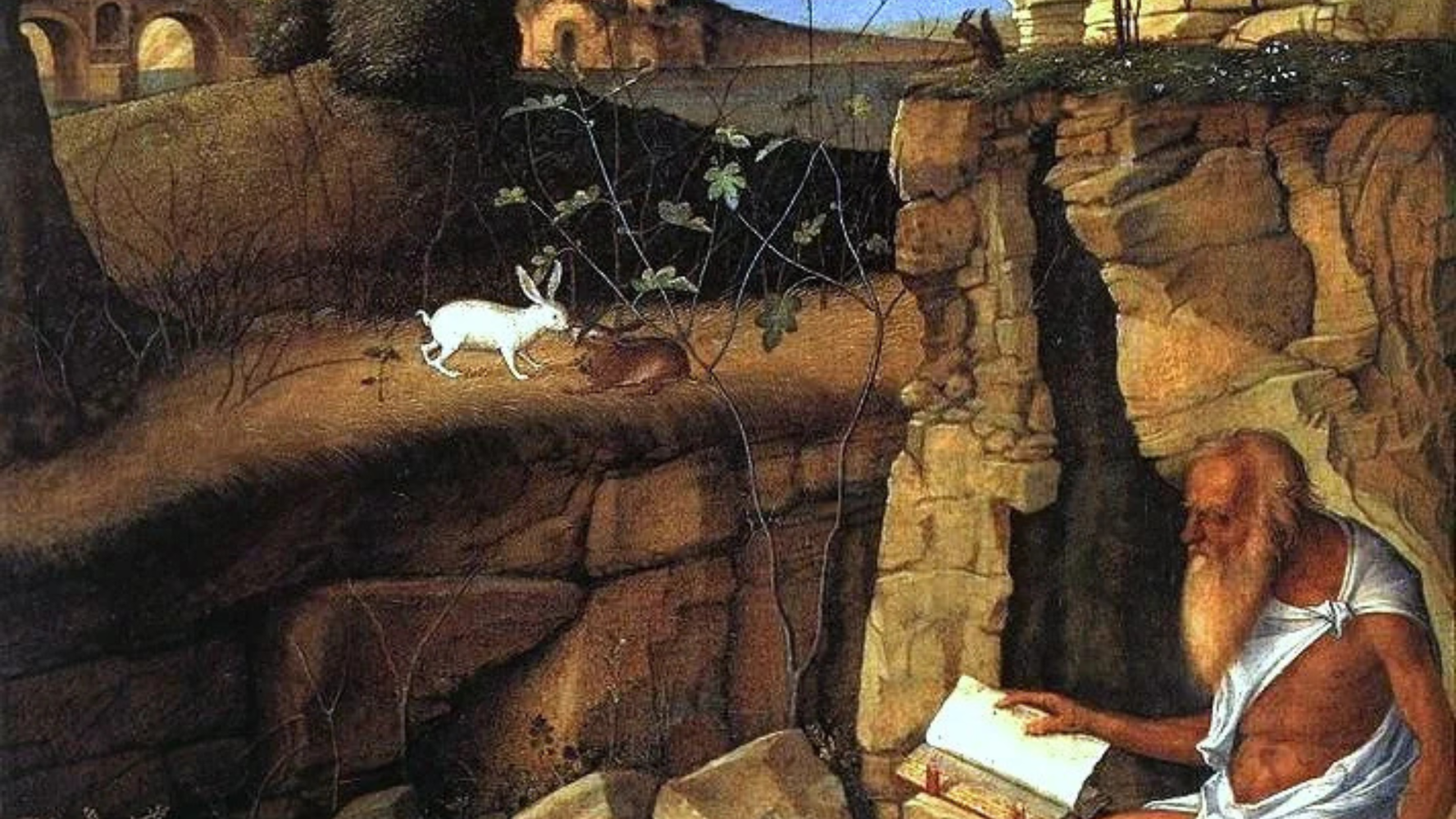

Oltre alla testimonianza spirituale e letteraria, l’immagine dell’anacoreta lasciò un’impronta importante anche nell’iconografia cristiana medievale. I santi eremiti venivano rappresentati con abiti semplici, spesso ricavati da pelle di capra o vesti logore, in ambienti desertici o grotte. Elementi simbolici ricorrenti erano il bastone, il teschio (simbolo di meditazione sulla morte), il libro delle Scritture e talvolta gli animali “totem” come il corvo di San Paolo di Tebe o il leone di San Girolamo. Una delle rappresentazioni più belle degli eremiti è forse Trittico degli eremiti, di Hieronymus Bosch, che raffigura Sant’Antonio abate, San Girolamo e Sant’Egidio, immersi negli ambienti mostruosi, peccaminosi e simbolici tipici del pittore fiammingo.

Sarebbe quindi sbagliato vedere gli eremiti e gli anacoreti dei primi secoli del Cristianesimo come un’anomalia rispetto alla comunità cristiana o all’epoca di cui sono prodotto, ma espressioni radicali di una ricerca assolutamente coerente con il loro tempo. Nel corso dei secoli, pur con l’evoluzione delle forme monastiche e con l’affermazione della vita comunitaria, la figura dell’eremita ha continuato a esercitare un fascino particolare. Oggi, mentre il silenzio e la solitudine sembrano un miraggio, questi uomini dalla barba lunga possono riprendere a rappresentare per molti di noi una via per ritrovarci, in un mondo che ha sempre meno tempo per tutti. Forse gli anacoreti del deserto avevano capito qualcosa a cui dobbiamo ancora arrivare.

Questo articolo fa parte della newsletter n. 50 – maggio 2025 di Frammenti Rivista, riservata agli abbonati al FR Club. Leggi gli altri articoli di questo numero:

- La fondamentale aporia del vivere soli

- Come insegnano i libri: si può vivere soli, ma non da soli

- La solitudine sensuale: l’erotismo del vivere da soli nel tempo dell’intimità diffusa

- L’esperienza del vivere da soli nell’arte contemporanea

- Vivere nella propria testa: il monologo teatrale

- La solitudine in nome di Dio: gli eremiti all’inizio del Cristianesimo

Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!

Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!