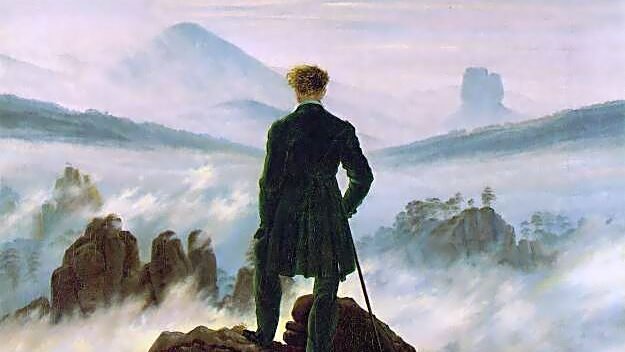

Che si nasca e si muoia soli è una verità che la filosofia insegna sin dalla sua origine. Non è facile accettarla. Anzi: è la filosofia stessa che, lungo tutto il suo corso sembra aver tentato costantemente di immunizzarsi da quest’idea. Imparare a morire, dice Platone nel Fedone, è ciò che significa vivere da filosofi; e si muore davvero, continua Heidegger, quando si assume il peso di questa verità. L’esistenza autentica si commisura alla sua stessa capacità di configurarsi come per-la-morte.

Ciò sembra contraddire l’altro presupposto fondamentale dell’esistenza umana, vale a dire, scrive Aristotele nella Politica, che l’uomo è un animale sociale, la cui struttura più profonda è fatta per essere condivisa, socializzata. Per Spinoza, non esiste essere umano al di fuori della sua socialità; ed anzi, tanto più l’umano s’immerge in questa rete di rapporti, tanto più egli è potente e gioioso.

Leggi anche:

L’animale infelice

Sembra quindi palesarsi un’aporia. Da un lato, il nucleo più profondo dell’esistenza umana, fa appello ad un mistero – quello dell’essere e del non essere, della nascita e della morte – che resta inaccessibile, privato, come un linguaggio il cui vocabolario non può essere che individuale. E dell’individuale, diceva Aristotele, non si dà scienza. La solitudine è la condizione di possibilità di questo nucleo, è ciò che si rivela quando, nei momenti più intimi dell’esistenza, si avverte che nessuna parola condivisa potrà renderlo meno grave. Dall’altro lato, però, la vita è per essenza condivisa, sociale, socializzata: è strutturalmente chiamata ad uscire e accogliere ciò che del mondo ha significato e la riempie di esso. Chi vive solo è una bestia o un dio.

Søren Kierkegaard ha posto questo paradosso al centro del suo pensiero, opponendo la dimensione estetica dell’esistenza a quella religiosità, l’immediatezza e coesione della folla all’autenticità solitaria del singolo. Per il filosofo danese, il rapporto con Dio, la fede, la verità non possono che essere individuali e solitari, e tuttavia essi hanno il potenziale di fondare una nuova comunità, spirituale, basata sul legame con l’Assoluto. Questa tensione tra solitudine e vita comune attraversa l’intera opera kierkegaardiana: la scelta autentica, il “salto della fede”, accade nella solitudine ma non è mai chiusura egoistica, è invece apertura all’infinito dell’alterità.

Leggi anche:

Kierkegaard e la vertigine della libertà: l’alba dell’esistenzialismo

Che fare, allora? Risolvere l’aporia, o abitarla? Il pensiero orientale, e in particolare il buddhismo, insegna che l’individualità è un’illusione: ogni essere è interdipendente, ogni io è vuoto di esistenza propria. Tat tvam tsi: «questo sei tu»; ovvero, l’individuo – nel suo essere sé stesso – è già da sempre un altro. La via della meditazione, come scrive Alan Watts, implica un lungo cammino solitario, in cui il praticante si confronta con il vuoto, il non-sé, l’impermanenza. La solitudine, qui, non è antitesi della relazione, ma sua condizione più pura.

Se Byung-Chul Han ha messo in guardia contro la solitudine contemporanea, la solitudine imposta dalla società iperperfomativa, dove ogni individuo non è altro che imprenditore di sé stesso, Hannah Arendt, in Vita activa, distingue invece tra isolation e solitude: la prima è una condizione patologica, in cui il soggetto è escluso dallo spazio pubblico; la seconda è la condizione fertile del pensiero. Solo chi sa stare da solo, può dialogare con se stesso, e quindi con il mondo.

Qui il nodo si scioglie. Vivere, soli: perché l’esistenza è sempre attraversata dall’alterità. Vivere, soli: perché anche il tessuto sociale sprofonda davanti al mistero della nostra radicale solitudine, che fonda gli estremi dell’esistenza. Vivere soli: è nella faglia che attraversa questa polarità inscindibile, che si trova – forse – la formula della virtù. Quando Montaigne invitava a coltivare il proprio “retrobottega”, quello spazio tra sé e sé, quella no man’s land, invitava a trovare nella propria solitudine più radicale ciò che, se preservato, conduce immediatamente verso il mondo.

Questo articolo fa parte della newsletter n. 50 – maggio 2025 di Frammenti Rivista, riservata agli abbonati al FR Club. Leggi gli altri articoli di questo numero:

- La fondamentale aporia del vivere soli

- Come insegnano i libri: si può vivere soli, ma non da soli

- La solitudine sensuale: l’erotismo del vivere da soli nel tempo dell’intimità diffusa

- L’esperienza del vivere da soli nell’arte contemporanea

- Vivere nella propria testa: il monologo teatrale

- La solitudine in nome di Dio: gli eremiti all’inizio del Cristianesimo

Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!

Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!