La consolazione della filosofia, sua opera più nota, ci ha restituito, attraverso i secoli, le parole definitive di uno degli ultimi grandi intellettuali antichi o forse di uno dei primi grandi intellettuali medievali. Già, perché Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius, più semplicemente noto come Boezio, l’ha scritta (in prigione) imprimendovi tutta la grande sapienza del mondo classico, ma unita a una implicita visione provvidenziale già rivolta al Medioevo.

Vale la pena conoscere e raccontare l’esperienza umana e culturale di colui che fu magister officiorum, senatore, altissimo funzionario di Teodorico, re dei Goti, il quale lo portò all’apice del potere e del cursus honorum – all’inizio del VI secolo d.C. – trascinandolo poi in carcere e condannandolo a morte e ad un’ingenerosa damnatio memoriae, fortunatamente in larga parte inefficace. Raccontare la vita di Severino Boezio significa raccogliere le ultime testimonianze umane di un grande intellettuale rimasto solo, tagliato fuori, che in prigionia ha continuato a sognare la libertà fino alla fine: quella fisica e quella del pensiero.

Leggi anche:

Filosofia della potenza contro filosofia della consolazione

Il funzionario di alto rango, la “pietas” al potere, il piano culturale di trasmissione della filosofia antica

Severino Boezio – nato tra il 470 e il 480 d.C. e morto intorno al 534 d.C. – vantava una genealogia di altissimo livello. La sua gens Anicia non solo comprendeva due imperatori (Petronio Massimo e Anicio Olibrio), ma anche Gregorio Magno, il pontefice, e Benedetto da Norcia. Inoltre, ancora più indietro nel tempo, la gens Anicia poteva vantare legami parentali con la gens Iulia, della dinastia giulio-claudia, quindi addirittura da Cesare. Suo padre, a suo tempo già console, era morto senza vederlo crescere.

Severino Boezio venne adottato e seguito da Quinto Aurelio Memmio Simmaco, patrizio anch’egli. Nel corso della sua vita sposò due donne: Elpide (originaria della Sicilia), morta nei primi anni del VI secolo, e in seguito Rusticiana. Ottenuto il rango di patricius nel 507, Severino Boezio venne nominato, dal governo imperiale di Costantinopoli, console sine collega – per due anni, carica che prevedeva la successiva nomina a senatore – nel 510, per divenire magister officiorum nel 522 per volere del re goto Teodorico. Stando a quanto emerso dai dati sulla sua attività amministrativa, fu governatore attento e razionale, spesso e volentieri dotato di una marcata pietas nei confronti dei deboli, dei vessati e dei territori in difficoltà.

Sarebbe stato lui, difatti, ad opporsi ad un’opprimente tassazione sulla Campania durante una carestia, ma anche ad aver impedito che militari e mercenari esercitassero azioni di prepotenza e vessazione sui più deboli. E ancora, fu Severino Boezio ad intervenire in quello che lui ritenne un processo ingiusto nei confronti del console Albino; presa di posizione che lo rese inviso a Teodorico e che lo portò poi alla prigionia e alla morte.

Leggi anche:

Una breve storia della filosofia nell’Antica Roma

Ma Severino Boezio fu, oltre che amministratore e funzionario di primissimo piano, un fervente cultore dell’antichità, della filosofia, della arti, della teologia, delle più disparate discipline legate alla sapienza greco-romana. La sua formazione si deve, quasi sicuramente, alla frequentazione della Scuola di Atene, sotto Isidoro di Alessandria. Tra gli scritti del nostro senatore troviamo un De Trinitate e un De persona et duabus naturis in Christo (di ispirazione cristiana), un De institutione arithmetica, un De insitutione musica, un De institutione geometrica e un De institutione astronomica.

E ancora i commenti all’Isagoge di Porfirio e ai Topica di Cicerone, un’introduzione alle Categorie di Aristotele. Sogno intellettuale di Severino Boezio fu, senza dubbio, quello di riuscire a tradurre in latino le opere di Platone e Aristotele, suoi “maestri” portatori delle profonde conoscenze del mondo antico. Scritto più celebre e letto di Severino Boezio, ovviamente, è La consolazione della filosofia, elaborata durante la prigionia a Pavia, prima della sentenza di morte siglata per mano dello stesso Teodorico, divenuto paranoico e sospettoso, ipotizzando possibili congiure nei suoi confronti.

Se ti rammenti di qual patria sei in ragione della tua nascita, ti renderai conto che essa non si regge sul governo del popolo, come un tempo avveniva tra gli Ateniesi, ma che uno solo è il capo, uno solo il re.

De consolatione philosophiae, libro I

Leggi anche:

Consigli: libri (brevi) di filosofia da leggere in spiaggia

La prigionia, la consolazione della filosofia e la condanna a morte

Come accennato, a un certo punto della sua vita, Severino Boezio si oppose a quello che ritenne un ingiusto processo. A Pavia, il referendario Cipriano, dopo essere entrato in possesso di presunte lettere in partenza per Costantinopoli, accusò il console Albino di congiurare ai danni di Teodorico. Severino Boezio prese le sue difese, accusando a sua volta Cipriano di aver addirittura falsificato le lettere. La teoria di Cipriano si basò sull’ipotesi che alcuni patrizi vicini al senato – incluso Albino e in seguito Severino Boezio che lo difese – avessero in mente di rifondare l’antica Repubblica di Roma, a discapito del sovrano.

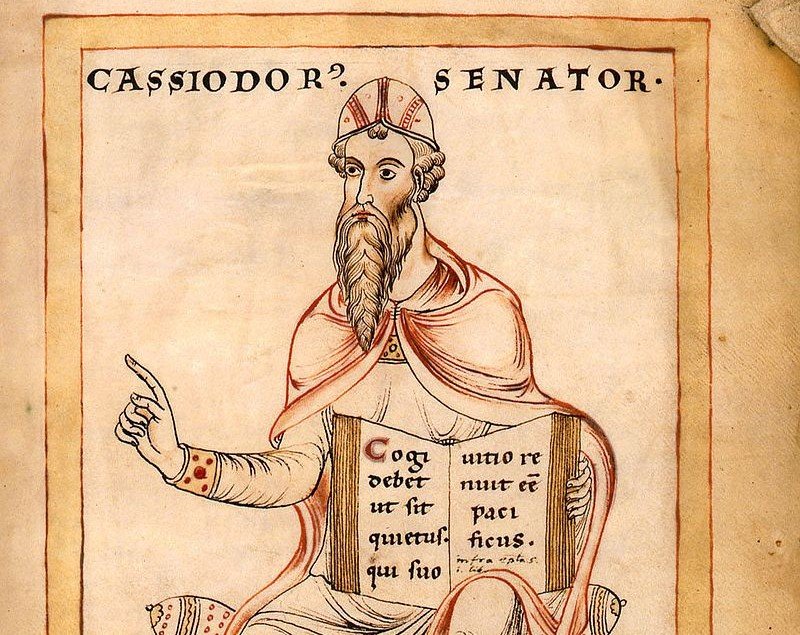

Severino Boezio, che fino a quel momento, come abbiamo visto, aveva ricoperto incarichi di primissimo piano in Italia, venne destituito da Teodorico – lasciatosi condizionare dalle accuse e temendo per il suo governo – e il suo posto venne preso da Flavio Magno Aurelio Cassiodoro (di Scolacium, in Calabria), che come Severino Boezio si appassionerà però di libri e cultura, fondando il monastero Vivarium, affacciato sul mar Ionio, dopo essersi ritirato a vita privata.

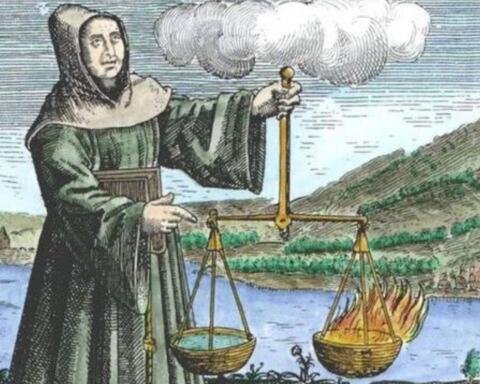

Durante la prigionia a Pavia Severino Boezio scrisse il De consolatione philosophiae, un’immaginaria conversazione con la personificazione della Filosofia, apparsa a rasserenarlo in carcere, vedendolo versare in una condizione di assoluta disperazione umana e spirituale. Un dialogo dal sapore antico, nel quale il disegno di una provvidenza cristiana che regola la vita umana si intreccia con il sapere antico e con le dottrine neoplatoniche – vicine alla formazione di Severino Boezio – e dai richiami quasi pagani, tali da far dire a qualche critico successivo che nell’opera “la Filosofia ha sostituito Cristo”.

La condanna a morte per Severino Boezio giunge nel 524 e sarebbe stata eseguita presso l’Ager Calventianus, ancora non esattamente precisata località nei pressi di Pavia (sulla cui localizzazione permangono accesi dibattiti storici), forse nella zona di Calvenza, a Villaregio. Il ritrovamento della sua ipotetica sepoltura – occultata in seguito alla damnatio memoriae ordinata da Teodorico – ha consentito una sepoltura nella basilica di San Pietro in Ciel d’Oro, sempre a Pavia. A partire da Papa Leone XIII, fu approvato a Pavia addirittura il culto religioso per Severino Boezio.

Perciò non c’è motivo per cui tu ti meravigli se in questo mare della vita siamo sballottati in balìa delle tempeste, dal momento che la nostra massima aspirazione è di dispiacere ai perversi. E benché l’esercito di costoro sia in realtà numeroso, non è tuttavia degno di attenzione, poiché non è guidato da alcun condottiero, ma si trascina vagando qua e là secondo gli umori e le smanie del momento. Che se poi costoro, schierandosi contro di noi, ci volessero attaccare con maggiore forza, la nostra guida, da parte sua, è in grado di raccogliere truppe nella roccaforte e quelli possono solo darsi da fare a saccheggiare inutili cianfrusaglie. Noi, intanto, dall’alto ci facciamo beffe di loro, intenti ad afferrar le cose più insignificanti, e non ci preoccupiamo di tutto quel furioso trambusto, riparati come siamo da una tal trincea verso la quale a questi stolti assalitori non è permesso neppure avvicinarsi.

De consolatione philosophiae, libro I

Leggi anche:

Colombano: il santo “europeo” in viaggio nel Medioevo

Le teorie sul luogo di prigionia e di sepoltura di Boezio: tra fonti antiche, leggende e monaci

Non è chiaro ancora agli storici dove esattamente abbia scontato il suo periodo di prigionia il senatore filosofo. L’unico riferimento è alla sua morte in agro Calventiano. Il termine ecclesia, associato al suo luogo di presunta prigionia, ritrovata in alcune fonti, ha fatto pensare ad una prigione annessa ad una chiesa o ad una cattedrale. Anche sulla stessa esecuzione della condanna le fonti non sono chiare. Secondo alcune Severino Boezio avrebbe subìto un’uccisione efferata, cum fustis, altre fonti parlando di morte cum gladio, con la spada, perciò rapida.

Secondo un’affermata tradizione nel pavese, risalente almeno all’XI o al XII secolo, il luogo della carcerazione di Severino Boezio sarebbe stato all’interno di una delle due torri della Porta Palatii, facente parte dell’antica cinta muraria della città e andata distrutta nel 1584. Nell’antica Pavia, in base a quanto sappiamo, era presente anche una cattedrale poi scomparsa, tuttavia distante dalla cinta muraria. Interessante è però la notizia dell’esistenza di una “contrada calvenzana” a circa un chilometro dalla torre della Porta Palatii. Esisteva anche una località nota come “Calvenza” a pochi chilometri dalla città, nei pressi di Villalunga. Riferimenti a questo luogo sembrerebbero emergere dalla Vita Boethii che apre l’edizione della Consolatio attribuita ad ambienti cassiodorei.

Quanto al ritrovamento medievale della presunta tomba di Severino Boezio, vi è una significativa menzione nel Dialogus di Corrado di Hirsau, di inizio XII secolo, che cita i fatti. E ancora – a discapito della damnatio memoriae tentata da Teodorico – Severino Boezio ritorna sovente in opere medievali, insieme alla narrazione delle vicende della sua morte. In un codice di XI secolo (Sankt Gallen 830, San Gallo), Severino Boezio è definito “santo” e se ne ricorda la prigionia a Pavia e la morte.

Leggi anche:

Delfi: il dubbio degli uomini, il sussurro degli dèi

Dante ispirato da Boezio e il canto X del Paradiso: gli spiriti sapienti

L’influenza di Severino Boezio sul Medioevo e sull’intera letteratura medievale – e in seguito umanistica – fu significativa. Severino Boezio acquisisce valore per i posteri e per gli intellettuali per due ragioni. Intanto per l’esperienza travagliata di vita. Lo stesso Dante Alighieri, confinato fuori da Firenze, in esilio, avrà letto Severino Boezio immedesimandosi nella prigionia dell’autore della Consolatione e provando empatia per quello stato d’animo. Anche Francesco Petrarca, cercando nella poesia la salvezza dai mali terreni, non mancherà di guardare a Severino Boezio.

In secondo luogo il valore del senatore filosofo è da ricercare, agli occhi dei posteri, anche nel suo impegno nel far da tramite col mondo antico, greco e romano. Nella sua ammirazione per il pensiero di Platone e di Aristotele e per le idee di un mondo perduto, che il Medioevo cercherà con grande insistenza (si pensi a Dante Alighieri che sceglie Virgilio come guida nella Commedia). E così autori della tarda età antica, ma fortemente orientati al mondo classico, come Severino Boezio e Agostino, saranno riferimenti fissi per il Medioevo e per il Rinascimento.

Ma c’è di più. Dante Alighieri fa un riferimento diretto all’opera di Severino Boezio all’interno della Divina Commedia. Severino Boezio, prigioniero e condannato in vita, è collocato da Dante Alighieri tra i “salvati”, tra gli “assolti”. Lo ritroviamo difatti nel X canto del Paradiso, nel canto degli “spiriti sapienti”. Nel collocarlo nel Paradiso, Dante Alighieri scrive che la sua anima “da martirio e da esilio venne a questa pace”.

Lo corpo ond’ella fu cacciata giace/ giuso in Cieldauro; / ed essa da martiro/ e da essilio venne a questa pace.

Dante Alighieri, Commedia, Paradiso X, vv.127-129

Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!

Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!

RIFERIMENTI:

- Fabio Troncarelli, Il sepolcro di Boezio, in Litterae Caelestes, 2012, pp.227-254

- Boezio, La consolazione della filosofia, Fabbri editore, 1996

- Roberto Lo Presti, Boezio in Dante: l’importanza della Consolatio philosophiae nell’opera del Sommo Poeta, atto del seminario “Boethius, Consolatio Philosophiae”, Università di Berlino, 2016

- Severino Boezio – Wikipedia

- Dante Alighieri, Divina Commedia