Sul terreno della storia del mondo e della sua evoluzione l’età romana ha senza dubbio tracciato un solco profondo. Oggi guardiamo indietro a quella fase, in cui l’Europa visse un momento di assoluta centralità, e sappiamo collocarla, ne conosciamo l’influenza sui secoli successivi, sulle lettere, sulla politica, sulle arti sulle esperienze umane. La incastriamo in quella scansione cronologica della storia che abbiamo imparato a scuola e lì sappiamo di trovarla. Ma gli antichi? Gli ultimi romani hanno avvertito la fine di un’epoca?

Di solito, analizzare un contesto essendovi coinvolti non produce mai valutazioni oggettive. Col senno del poi, per noi altri, è facile suddividere la storia, giudicarla, confrontarla. Ma se pensassimo, ad esempio, alla nostra attualità, come la collocheremmo? Siamo alla fine di un’epoca? Siamo all’inizio di un’epoca? Ecco, alcuni dei più tardi romani – memori culturalmente dei fasti della Roma classica e della tradizione pagana – avevano maturato questo senso di migrazione verso una fase nuova. Una fase che avrebbe condotto verso quello che definiamo Medioevo. Cosa pensavano in quel momento gli ultimi romani?

Il contesto storico: impero vecchio e genti nuove

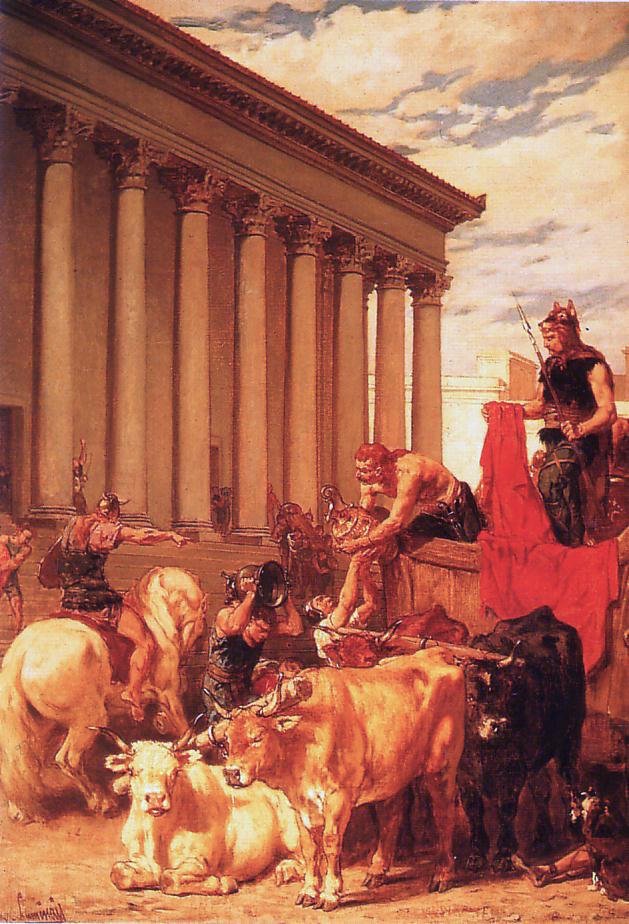

Le orazioni in Senato, il lusso dei circoli culturali dell’aristocrazia della capitale, i grandi scontri politici e giuridici, la letteratura dei vari Catone, Cicerone, Seneca, Virgilio, Orazio, Livio. Le leggende degli avi e gli altari agli dèi, la religione civile, le influenze greche, gli scambi con l’Africa e con l’Oriente, le legioni in marcia ai confini del mondo, le guerre e gli accordi con i popoli limitrofi, poi la cittadinanza a tutte le genti dell’Impero, i grandi edifici. Nel periodo di cui parliamo tutto questo era già molto lontano.

Leggi anche:

Ostrogoti e Visigoti. Dal Mar Baltico alle mura di Roma

Già dal III secolo d.C. – ma i primi grandi cambiamenti li troviamo anche dalla fine del II – il mondo era diverso. Il grande impero di Roma, che aveva avuto le sue luci e le sue ombre, così come le trambustate fasi dell’antica Repubblica le avevano vissute, aveva raggiunto un’espansione massima. Massima in base alla possibilità di gestirlo. Già l’imperatore Adriano, uno tra i più equilibrati e illuminati, nel II secolo, preferiva consolidare i confini e migliorare le infrastrutture, arrestando l’espansione.

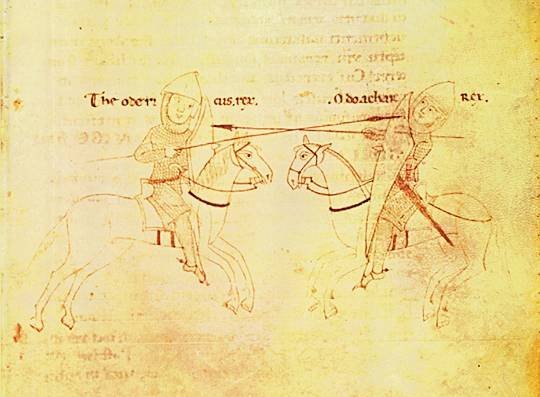

I limiti di questo vastissimo impero avevano ormai lambito le terre abitate dai popoli più disparati. Popoli che, lentamente – quando pacificamente, quando violentemente – iniziavano a varcarli. Taluni, in marcia dai paesi freddi del nord; ben più a nord di quanto avrebbe potuto immaginare Giulio Cesare nelle sue campagne in Gallia, quando fece esperienza con i più vicini popoli cosiddetti barbari.

Non solo. La vecchia religione di Stato, quella pagana, sostanzialmente gestita dal potere civile e strettamente legata alla vita politica e militare, viene superata da una graduale adesione non soltanto al Cristianesimo, ma a tante varie credenze di stampo mistico, legate all’anima, alla coscienza morale, con una forte carica di individualismo. Non più religione sociale, religione legata agli altri, alla comunità e alle sue esigenze, ma religione legata al sé, all’individuo, alla salvezza personale.

Leggi anche:

Limbo d’inverno: alla scoperta dei riti di gennaio nell’Antica Roma

In molti tendono a scagionare sia i barbari che i cristiani – o altre sette – da una possibile responsabilità nella fine dell’età romana classica e dell’Impero. Di certo, però, in una fase complessa vissuta da un territorio vastissimo, questi radicali cambiamenti sociali, politici, civili, culturali, hanno certamente influito nel modificare il pensiero degli uomini, il rapporto con gli altri, la concezione della storia e della vita.

E non hanno aiutato neppure quelle fasi successive in cui, drammaticamente, alcuni dei popolo barbari si sono riversati nel territorio di Roma in maniera dirompente e non proprio pacifica. Di sicuro l’evento più traumatico per la romanità, che influirà sul senso della storia che dicevamo, sarà il Sacco di Roma del 410, ad opera dei Visigoti di Alarico. La sacra capitale, ritenuta invincibile e imprendibile, cadrà.

Tentativi di rivalsa

Furono diverse le avvisaglie di grandi cambiamenti all’orizzonte. Alcuni imperatori hanno tentato di opporsi al corso della storia, spesso con violenza inaudita e senza ottenere successo. Non avendo la consolazione della penna, per evocare nostalgicamente il passato come alcuni intellettuali che vedremo, si abbandonavano facilmente alla spada.

In termini di repressione religiosa già Domiziano, nel lontanissimo I secolo d.C., aveva tentato di opporsi agli ebrei e a tutti quei possibili culti pericolosi per l’integrità dello Stato romano. In un periodo ben lontano, come detto, dai secoli III, IV e V d.C., che si sentivano ormai così lontani dalla romanità autentica. In ordine di rilevanza – sorvolando esperienze minori e analoghe – toccò a Giuliano l’Apostata, Flavio Claudio Giuliano, l’ultimo disperato tentativo di recupero del passato. Da ultimo imperatore pagano cercò di limitare il Cristianesimo, riformando inutilmente sotto la luce del Sol Invictus, l’antico culto romano.

Letterati latini e nostalgia dell’età antica

Il senso di decadenza, il palesarsi di nuove genti e nuovi culti, la nostalgia per una Roma degli avi, lontana e ormai perduta, era ben vivo negli intellettuali latini dal III secolo d.C. in poi. A differenza della violenta spada impugnata dai più ostinati imperatori, questi autori hanno cercato, con la penna, di raccontare una Roma che non era più; di evocare memorie di un mondo al tracollo, che si sarebbe salvato, venendo traghettando verso il Medioevo e poi verso l’età moderna, solo grazie alla cultura.

Tra questi intellettuali troviamo ad esempio, Nemesiano, autore che scrisse in esametri ispirandosi a Virgilio, che già evocava nei suoi lavori un possibile ritorno ad un’età dell’oro passata. Insieme a lui, Pentadio e Reposiano, che molti versi hanno dedicato ai campi, alla vita agreste, alla natura e alle stagioni, ma anche al mito, a Marte e a Venere, all’Amore, sugli antichi modelli dei loro antenati pagani. E sempre nel III secolo troviamo Pomponio Porfirione, che guardano al passato dedicava un commento a Orazio.

Tra i più nostalgici, probabilmente, tra IV e V secolo d.C. troviamo Simmaco, convinto sostenitore della politica di Teodosio di stampo classicista. Si dichiarò difensore del paganesimo, degli antichi culti. Di lui ci resta un vasto epistolario, di 900 lettere, molte delle quali indirizzate a grandi aristocratici dell’Urbe e a personaggi di spicco della Roma istituzionale. Ma troviamo anche Macrobio con i suoi Saturnalia e col commento al Somnium Scipionis. Scritti che chiaramente dimostrano un attaccamento al passato glorioso non solo della Roma pagana, ma anche di quella culturale.

Tutti si sentivano al confine; al confine tra due epoche delle quali la seconda, quella albeggiante, era indefinita, vista con sospetto e timori. Non mancarono anche coloro i quali, come nel Medioevo succederà ripetutamente, evocarono imminenti apocalissi. Questi intellettuali guardavano alla Roma antica, alla letteratura che quella Roma aveva lasciato e dalla quale erano già separati da diversi secoli. Con nostalgia guardavano a Virgilio e nell’illusione dei loro componimenti sognavano quella campagna ormai cambiata da secoli, nella quale non vi erano popoli barbari minacciosi, ma muse, miti, ricchezze e dèi.

Leggi anche:

Le antiche vacanze romane, cercando la pace (o piaceri dissoluti)

Quei cristiani classicisti

Ma l’interesse per l’antichità di Roma e per la sua letteratura non riguardò solo i nostalgici aristocratici pagani. Anche alcuni tra i primi e più noti autori dell’età cristiana si concessero ai classici del passato. Tra questi, certamente, è da inserire Agostino, vescovo d’Ippona. La sua formazione, che ne influenzerà l’intera esistenza intellettuale, fu di stampo classicista e profondamente legata alla filosofia, in particolar modo a quella di scuola neoplatonica.

Nonostante il suo rifiuto, in età adulta, della ricerca filosofica sostituita dalla sola fede cristiana, incancellabili sono i segni di quella sua formazione classica e speculativa. Le Confessioni, il suo modo di riflettere con sé stesso, la natura come chiave di accesso per Dio e per la verità, la ricerca interiore come mezzo per ricongiungersi all’Ente divino. Teorie molto simili a quelle platoniche e neoplatoniche. La risalita a ritroso dal sé verso le verità superiori è un tema tipico di una certa filosofia che troverà ampio spazio nel mondo arabo medievale, tra Avicenna e Averroè.

Leggi anche:

Le donne dell’antica Roma che hanno cambiato il corso della Storia

Allo stesso modo anche l’africano Elio Donato, maestro nientedimeno che di Girolamo, fu profondo cultore delle lettere dell’antichità romana, della quale amò Virgilio, a cui dedicò un commento all’Eneide, oltre a redigere opere grammaticali e retoriche. Tra questi autori a cavallo tra cristianesimo e paganesimo, troviamo anche il siciliano Firmico Materno, come Agostino di chiara formazione neoplatonica, convertitosi tardivamente al Cristianesimo, che scrisse inizialmente di antichi culti pagani, poi contestando le sue stesse opere dopo aver abbracciato la nuova fede. Con il De errore, attaccherà i culti antichi e i riti misterici, definendoli un inganno.

Un tentativo diplomatico di fusione tra popoli

Nella fase tardoantica più avanzata, in quel periodo che non si sa ancora bene se definire ultima romanità o primo Medioevo, a cavallo tra i secoli V e VI d.C., dobbiamo collocare, in questa ricostruzione della visione storica e politica degli ultimi antichi romani, l’esperienza di Flavio Magno Aurelio Cassiodoro, aristocratico romano di origine calabrese, che scalò i più alti ranghi delle istituzioni imperiali, divenendo senatore e consigliere di Teodorico Il Grande, sovrano degli Ostrogoti.

Emerso dagli ambienti dell’ultimissima aristocrazia romana latifondista – la sua famiglia possedeva ampi territori intorno alla colonia ionica di Scolacium – lavorò ai più alti livelli diplomatici nella direzione di una fusione tra mondo romano e mondo ostrogotico al fine di costruire un nuovo solido impero romano-barbarico che ruotasse intorno all’Italia. Le relazioni diplomatiche, anche alla luce delle esperienze legate al mondo bizantino, andarono peggiorando e il tentativo non ebbe seguito.

Cassiodoro visse gli ultimi anni da frate, ritirandosi nella sua Scolacium, dove fondò il celebre monastero Viviarium, che produsse copie di testi antichi, latini e greci, nonché manoscritti preziosi, e che viene considerata la prima embrionale università d’Europa. Il senatore, fu probabilmente l’ultimo dei grandi aristocratici romani. Nel suo studiolo spirò, insieme al mondo romano che con lui scompariva… il resto è Medioevo.

Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!

Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!